2009年のパンデミックから10年の歩み(前半)

2009年のパンデミックから10年の歩み(前半)

国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 上席主任研究官

齋藤 智也

はじめに

2009年の新型インフルエンザ・パンデミックから10年が経ちました。最近は「新型インフルエンザ対策」という言葉もなかなかメディアで見かけなくなりました。すっかりあの時の混乱を忘れてしまった方も多いかもしれませんが、これまでの「過去のパンデミックレビュー」で色々と思い起こされた方も多いのではないでしょうか。しかし、ここ10年で新型インフルエンザ対策への社会の備えは着実に進歩しています。どんな進歩があったのか、特に社会の危機管理の観点から、2回に分けて書いてみたいと思います。

Ⅰ. 国内の新型インフルエンザ対策の歴史

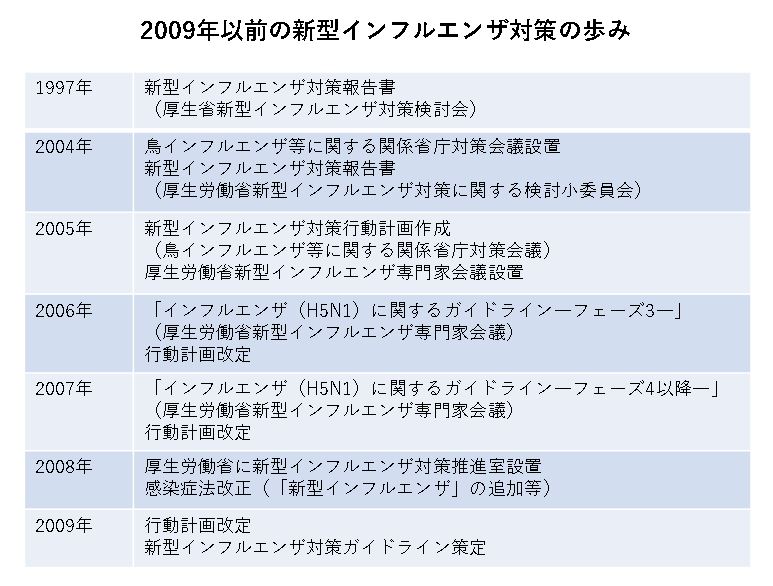

この10年を振り返る前に、そもそも国内で「新型インフルエンザ対策」と呼ばれるものが出てきた時のことを振り返ってみましょう。「新型インフルエンザ対策」について国内で検討が始まったのは1997年のことです。1968年に出現した香港かぜの流行から約30年が経過し、国際会議でも新型インフルエンザウイルスの出現の危険性が叫ばれてきたことを背景に、厚生省(当時)に新型インフルエンザ対策検討会が設けられ、報告書がまとめられました(厚生省新型インフルエンザ対策検討会. 新型インフルエンザ対策報告書. 平成9年10月24日)。この報告書では、特に公衆衛生的な観点から、発生動向調査やワクチン、予防内服薬等の医薬品の供給体制、医療対応能力の計画的な準備に重きを置いたパンデミック対策についてまとめられました。ただ、当時はどちらかというと「平時のインフルエンザ対策の強化」に重きが置かれていました。特に、当時はインフルエンザワクチン接種率の低下が懸念されていた頃です。ワクチン接種率の低下は、国内でのワクチンの自給自足体制にも影響を与えます。平時の季節性インフルエンザワクチンの需要がなくなれば、国内でのインフルエンザワクチン生産体制が維持できなくなります。すると、新型インフルエンザが発生した時にも国内からの調達は難しくなります。ワクチン接種と供給体制の立て直しが一つの大きな課題でした。

その後、ワクチンの接種率も回復し、また感染症に関する法の整備や、サーベイランス体制の整備など、平時のインフルエンザ対策が進みました。さらに、この間にインフルエンザの迅速診断キットや抗インフルエンザウイルス薬の開発と普及が進んでいます。新型インフルエンザ発生という脅威に備えて、できることが増えてきたとも言えます。一方で、鳥のインフルエンザウイルスA(H5N1)のヒトへの感染事例が世界各地で報告され、新型インフルエンザウイルスの発生が強く懸念されるようになりました。再び、新型インフルエンザ対策についての検討が厚生労働省の新型インフルエンザ対策に関する検討小委員会で行われ、報告書がまとめられたのが2004年のことです(厚生労働省新型インフルエンザ対策に関する検討小委員会. 新型インフルエンザ対策報告書. 平成16年8月)。これを契機に、新型インフルエンザ発生に備えた抗インフルエンザウイルス薬の国・都道府県等での備蓄が始まりました。

しかし、この時点では、新型インフルエンザ対策といえば、まだ公衆衛生分野の対策が中心でした。すなわち、パンデミックに対する社会全体への影響を考え、国家全体の問題として考える、という視点は十分ではありませんでした。新型インフルエンザ対策が、政府全体を巻き込んだ対策に進化するのは、2005年12月に新型インフルエンザ対策行動計画が作られた時です。このとき、「鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議」の名のもとに、初めて省庁横断的な行動計画が作成されました。そして2007年の行動計画改定では、発生時には内閣総理大臣を本部長とする新型インフルエンザ対策本部が政府に設置されることになり、政府一体となった対策を行う体制が整いました。その後も行動計画に改定が加えられていく中で、2009年に新型インフルエンザの発生を迎えることになりました。

2009年の新型インフルエンザ発生当時に何が起こったかは、すでに「過去のパンデミックレビュー」の中でも触れられた通りです。流行開始の1年後から、厚生労働省ではパンデミック対策の検証が行われました。2年後には行動計画の改定も行われますが、その際、行動計画の実効性を高めるための新たな法律の必要性も議論されるようになりました。そうして制定されたのが「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、「特措法」という)です。感染症の流行が国家的な危機管理の必要な事態として位置付けられ、政府を挙げての対応が明記された初めての法律です。感染症版の国家非常事態宣言とも言える「緊急事態宣言」の条項も設けられました。この特措法について、その意義を次項で解説してみたいと思います。

Ⅱ. 新しい法律「新型インフルエンザ等対策特別措置法」

特措法は2012年に国会で成立しました。「特別措置法」というと新型インフルエンザが起きた時にはこの法律に基づいて全ての対策が行われるような印象を持つかもしれませんが、そういうわけではありません。既存の法律ではできなかった部分を補う法律なのです。では、既存の法律で出来ないこととは何でしょうか?例えば、流行が大きく拡大してしまい、患者さんを一人ひとり見出して感染源を探し出して対策をとるようなことが難しい状況を想像してください。そのような状況下で流行の拡大を少しでも抑えるためには、人と人との接触機会を減らすことが一つのやり方です。例えば学校を休校する、とか、人がたくさん集まるイベントを行わない、といった方法があるでしょう。感染症のまん延防止対策として、こういった対策を行うことを要請したり指示したりする権限を行政に与える法律はこれまでありませんでした。専門的な言葉では「社会的隔離」と呼ぶこのような対策を法的に位置付けたのが、特措法の特徴の一つです。

また、新型インフルエンザの発生を国家の危機として位置付け、政府一体となって取り組むことを明記した法律でもあります。新型インフルエンザがパンデミック(汎流行:世界的に大規模な流行)に至り大きな社会的混乱が生じる可能性を考慮し、新型インフルエンザが発生した際に、単に感染源に対する公衆衛生的な対策にとどまらず、先に述べた「社会的隔離」のように、社会全体で一体となって被害軽減と社会機能の維持に取り組むための法律なのです。そのため、国内に新型インフルエンザ患者が発生し、新型インフルエンザが急速に国内にまん延する可能性が考えられる場合に、先に述べた「緊急事態宣言」を行うことにより、より強力な社会的隔離政策を行えるようにしています。例えば、「不要不急の外出自粛」や「学校、興行場等の使用制限」といったことが求められる可能性がありますので、事業者の方などはそのようなリスクも想定しておく必要があるでしょう。

この法律は2013年に施行され(ちょうど中国で鳥インフルエンザA(H7N9) が発生した頃のことです)、この法律に基づき、様々な計画の作成や訓練など、平時に行うべき対策が着々と積み重ねられているところです。

なお、この特措法は新型インフルエンザだけではなく、ヒトからヒトへの感染力が非常に強いと考えられる新たに発生した原因不明の感染症(法律上は「新感染症」と呼ばれます)が発生した際にも適用できるようになっています。

新型インフルエンザ等対策特別措置法における緊急事態宣言

時折テレビなどで、「某国が国家の非常事態を宣言した」といったニュースが聞かれます。通常は内戦や災害により国家的危機に陥った際に宣言されるものですが、新型インフルエンザ発生時にもこのような国家的な危機に陥る可能性を考え、特措法に基づき「緊急事態宣言」が行われる場合があります。新型インフルエンザが発生している際にこの宣言が行われるには3つの条件があります。第一に、新型インフルエンザ患者が国内で発生していること、第二に、重症症例の発生頻度が通常の季節性インフルエンザよりも高いと認められる場合、第三に国内で発生した患者さんの感染経路が特定できない場合、又はすでに不特定多数の人にまん延させるおそれがある行動を取っていた場合です。緊急事態宣言が行われると、対象の地域では一定期間、不要不急の外出の自粛が求められたり、学校や興行場等の使用制限が要請されたりするなど、「社会的隔離」と呼ばれる措置の実施を行政から要請されることがあります。その他にも、医療機関に患者さんがあふれ、医療の提供体制が間に合わない場合に、ホテルや公共施設といった医療機関以外の場所が臨時の医療施設として設けられ、診療が行われることもあります。

Ⅲ. 新たな政府行動計画

2009年当時は、鳥からヒトへの散発的な感染事例が知られていたインフルエンザH5N1ウイルスが、遺伝子変異によりヒトへの感染性を獲得して新型インフルエンザが流行する、というシナリオが主に想定されていました。この「新型インフルエンザ」は、感染性が強く、国内で大流行し、かつ、非常に毒性が強く、感染すると容易に重症化したり亡くなったりするため、数十万人の死者が出る、という想定でした。そのため、海外発生時から、国内発生時まで、厳格なまん延防止対策が行動計画に規定されていました。

しかし、2009年に発生した「新型ウイルス」は、H5N1ウイルスではなく、H1N1ウイルスでした。しかも、そのヒトに対する毒性が、季節性インフルエンザとさほど変わらないことが後にわかりました。しかしながら、当時は、「新型インフルエンザ」が出現した際の行動計画としては、ヒトに対して強毒性のウイルスを想定した計画しかなく、書かれていることがそのまま実施されていきました。そのため、「ここまでやる必要もないのではないか」、「騒ぎすぎではないか」と思われた方も多かったのではないでしょうか。だからと言って、新型インフルエンザを軽視するのは危険です。次にどんなタイプの新型のウイルスが出現するかは誰にもわからないからです。

2009年の新型インフルエンザ発生の反省の一つが「柔軟性」でした。どのような病原性の、どのような毒性のウイルスが出現しても柔軟に対応できるよう、当時の反省を踏まえ、2011年に改定された行動計画は「あらゆる選択肢を示す」ことが目的となりました。つまり、どのようなタイプの新型インフルエンザが出現しても、柔軟に対応できるように、さまざまな対応策が記載されています。新型インフルエンザが発生した時には、そのインフルエンザの性状を踏まえて、これらのさまざまな選択肢から必要な対策を選んで実施するということです。行動計画を開くと内容の多さに面食らってしまいますが、ここに書かれている対策を一から十まで実施するわけではないので注意してください。

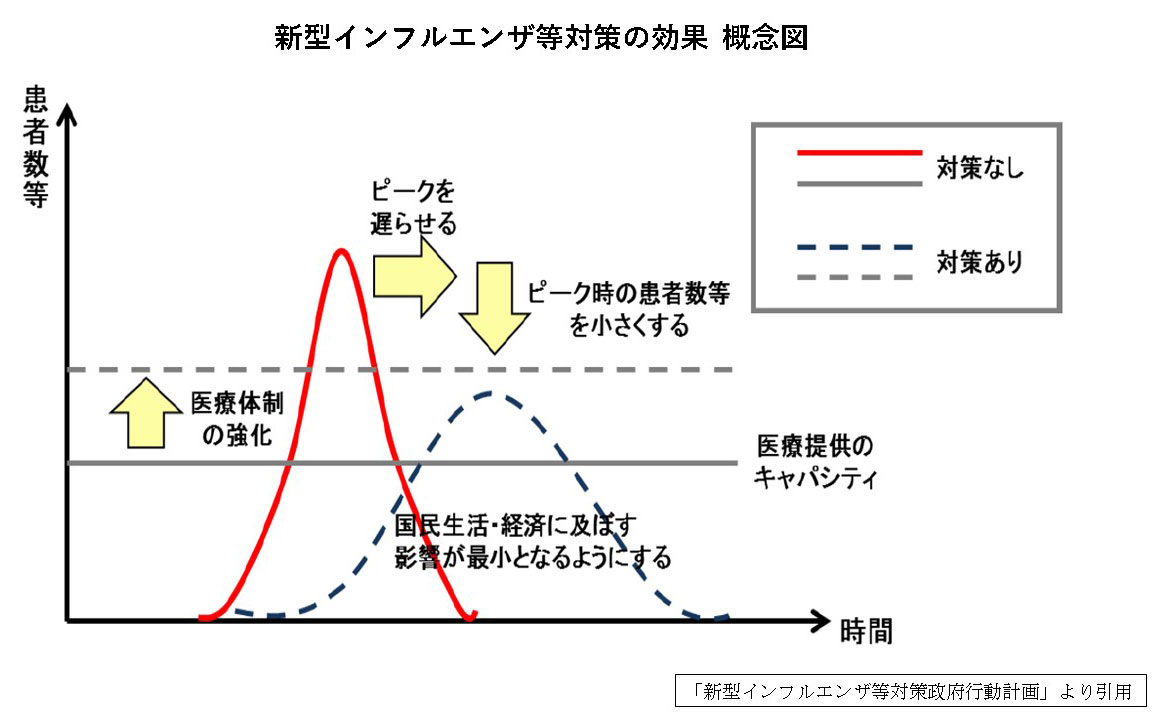

また、2011年の改定では、行動計画の基本的な方針が明確に記載されました。なぜ新型インフルエンザ対策を行うのか?国境で侵入を食い止めるため、ではありません。感染症を国境で食い止める、というのは飛行機等交通が発達した現代では極めて困難です。インフルエンザは感染していても症状が出ない人もいるため、国境で全ての感染患者を見つけ出すことは不可能です。むしろ、行動計画では、まん延を少しでも遅らせ、ピーク時の患者数を減らして医療提供体制を守ることに主眼を置いています。準備ができていない段階で大流行が起きてしまうと、患者さんが病院にあふれかえり、重症者への十分な医療の提供が難しくなる恐れがあります。また、次回述べますが、ワクチンの製造には時間がかかります。まずは少しでも感染拡大を遅らせてピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワクチンを供給するまでの時間を稼ぎます。そして、ピーク時の患者数をできるだけ減らすことで、強化した医療提供体制の中で、重症者等も十分な医療が受けられるようにしようというものです。

特措法が施行されてからは、従来の行動計画は、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」に置き換えられました。これまでも行動計画は作られていましたが、新たな行動計画は、法的根拠に基づく行動計画として、より重要な位置付けを与えられました。行動計画は、国だけではなく、都道府県、市町村でも作成されています。また、指定(地方)公共機関と呼ばれる、社会的維持に不可欠な事業者や医療機関などでも業務計画が作成され、新型インフルエンザの発生に備えられています。

このような危機管理の計画は、一度作ってしまうと、その後何も起こらないと内容を忘れられがちですが、机上訓練などを行うと必ず「計画を事前に読んでおけばよかった」という感想が聞かれます。新型インフルエンザ対策に限りませんが、危機管理の計画は、定期的に目を通す機会を設け、また、訓練等を通じて改善を続けていくことを忘れないようにしたいものです。

編集注:政府行動計画は2024年7月2日に改定されました(2024年7月2日現在)。