アジアかぜ(アジアインフルエンザ)・香港かぜ(香港インフルエンザ)(後半)

アジアかぜ(アジアインフルエンザ)・香港かぜ(香港インフルエンザ)(後半)

川崎市健康安全研究所 所長

元 国立感染症研究所感染症情報センター センター長

岡部 信彦

はじめに

これまでに、スペインインフルエンザパンデミックについて川名教授が、アジアインフルエンザパンデミックについて筆者が述べてきました。

スペインインフルエンザは1918年3月米国カンザス州から始まり、この年は春を過ぎてもインフルエンザ患者数は減らず、米国からヨーロッパ・アジアに広がり大きな流行となりました(第一波)が、致死率はそれほど高いものではなく、夏になるといったん収まっています。ところが秋から再び流行が広がり(第二波)、多くの死者が出たと記録されています。国内では1918年8月下旬から流行が始まり、11月には全国的な流行となり12月に勢いが低下し次第に収まりました。1918年8月~1919年7月を第一回流行(当時の内務省見解:第一波に相当)とし、1919年9月~1920年7月を第二回流行(当時の内務省見解:第二波に相当)としています。第二回流行では患者数は激減したものの、致死率は第一回流行よりも著しく高くなっており、米国の流行と似ているといわれています。

アジアインフルエンザは、1957年4月に香港で最初に認知されたとされていますが、ほぼ相前後してシンガポール、台湾、マニラから流行の報告がされています。また中国大陸ではその年の2月には貴州省・雲南省に端を発したと考えられているインフルエンザの大流行がすでにあり、その余波が香港やシンガポールに及び、そこで新たなインフルエンザウイルスであることが明らかになりました。さらにアジア一帯、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパへと伝わり、約半年で地球上の多くの国に患者が発生したと考えられています。日本国内では、1957年5月に新聞報道で香港において今までにないインフルエンザA型が見つかったということが初めて伝わり、関係者の間では「スペインインフルエンザ」が思い起こされ、相当な緊張が走ったといわれています。最初のアジアインフルエンザの流行は5月10日の世田谷区内の小学校であったとされています。5月下旬には早くも国内各地でインフルエンザが見つかるようになりますが、秋になると再び流行が始まり1958年の春先に再び収まっています。最初の流行を第1波、2回目の流行を第2波、としています。

香港インフルエンザは1968年7月に香港に端を発し、秋にかけてアジア・欧米へと広がっていますが、爆発的流行というほどではありませんでした。1969年冬に再び広がりを見せ、この時は高い罹患率と大きな超過死亡(インフルエンザ流行に関連して生じたであろう死亡)を示したとされています。国内では1968年7月末にはインフルエンザの流行が検知され、8月9日に新たなウイルスであることが確認されています。本格的な流行は1969年通常のインフルエンザシーズンに入ってから、となっています。

今回はこの香港インフルエンザについて述べます。なお、流行の広がり、病原性の強さなどそのパターンが、それぞれのパンデミックで異なっている中、パンデミックが始まる時期についてはいずれも、2009年のパンデミックの端緒が4月末であったことを含め、北半球における季節性インフルエンザの流行が終わる頃に新たなインフルエンザウイルスが発生して世界に拡大したということは注目しておくべきところと思います。

Ⅰ. 香港インフルエンザ

1香港インフルエンザはどこで発生したか

1968年6月から香港ではインフルエンザが異常に発生し、7月に猛威を振るっているという情報がひろがりました。香港のバスが営業を停止した、行政官庁のほとんどが半数以上欠勤で機能が麻痺をしている、などという情報も入ってきていました。当初、このウイルスはこれまでのインフルエンザA2(アジア型)の変異したものとみなされましたが、その後に新たなものとしてA/香港/2/68 と命名されています。6-7月の間に香港の住民の15%が感染したという大きな流行となりましたが、症状は比較的軽症で致死率も低いものであったとまとめられています。また、確認はされていませんが、その前には中国雲南省でインフルエンザ様疾患の流行があり、このあたりが香港インフルエンザの起源ではないかと考えられています 1)2)。

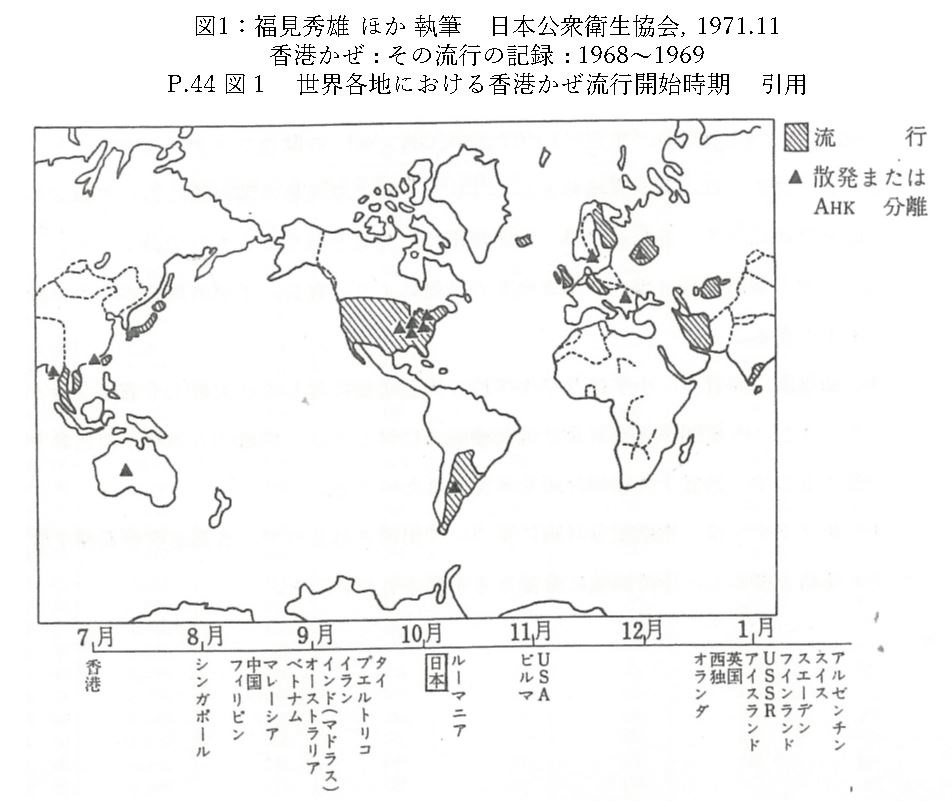

このウイルスは後にも述べるように7月末にはすでに日本に上陸しており、8月にシンガポール・台湾、9月にはマニラ・バンコク・インド、ついでヨーロッパ・ソ連などにひろがっています(図1)。米国は当時ベトナム戦争の折で、ベトナムから帰還した兵士から国内にもたらされたと考えられています。欧米では1968年の流行の開始(第一波)は小規模であり致死率も低いけれども、1969~70年にかけての第二波での流行はかなり激烈で、死者も増加したといわれていますが、スペインインフルエンザおよびアジアインフルエンザよりも被害は低いパンデミック、として終わっています。しかしこの香港インフルエンザは今も季節性インフルエンザとして毎年流行し、連続的な抗原変異を繰り返しながら半世紀にわたり毎年かなりのダメージを人類に与えています。

2国内での発生

香港インフルエンザ発生当時は、アジアインフルエンザ発生の頃よりもさらに、国立予防衛生研究所(現・国立感染症研究所)や各地にある地方衛生研究所、大学など研究機関の一部でインフルエンザウイルスの分離培養や血清診断が可能になっており、ワクチンも製造されるようになってはいましたが(ただし現在のようなHAワクチンではなく、副反応としての発熱率などの高い全粒子型ワクチン)、1968年当時は依然として医療機関で簡単にインフルエンザウイルスの検査ができるものではありませんでした。またインフルエンザは、伝染病予防法による届出伝染病となってはいましたが、一線の医療機関でインフルエンザと確定診断することは依然として不可能で、患者発生の実数を精度高く把握することはできず、学校などでの流行状況調査と合わせてその概要を把握する、ということがアジアインフルエンザの時と同様に続けられてきました。

我が国に香港インフルエンザウイルスがもたらされたのは、香港を経由して1968年7月25日名古屋港に入港した船舶の乗組員多数がインフルエンザ様症状をあらわしていたことが発端になったとされています。患者から得られた検体については、名古屋市衛生研究所と国立予防衛生研究所(現・国立感染症研究所)でウイルス分離が試みられ、得られたインフルエンザウイルスはA/愛知/2/68と命名され、国際的にも香港インフルエンザの代表的ウイルスとして知れ渡っています。なおこのウイルスは、同年7月急遽香港に調査に行った福見秀雄博士(当時国立予防衛生研究所部長・日本インフルエンザセンター)が香港で分与を受けて持ち帰ったウイルスと同一のものであることも証明されています。

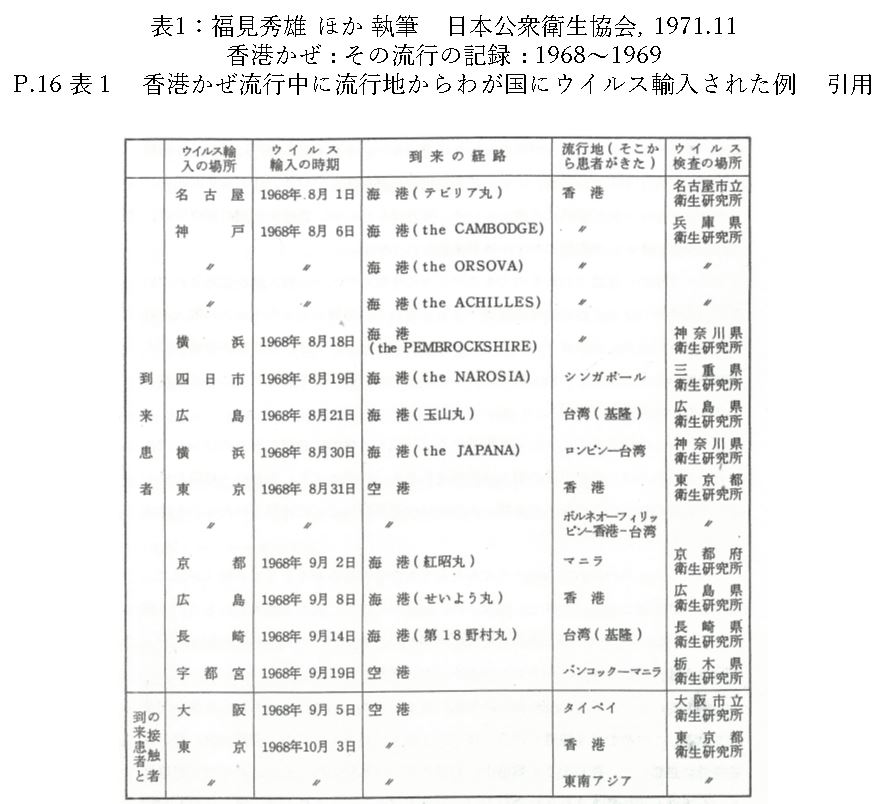

その後も船舶や航空機で国内に入国した人に関連したインフルエンザが確認されていますが(表1)、大規模に広がることはなく、流行として初めて確認されたのは10月に入ってからの東京都墨田区の中学校、東京都町田市の小学校などでのインフルエンザの流行でした。いずれも香港型インフルエンザウイルスによるものであることが確認されています。もちろん最初の名古屋に入港した船舶の乗組員からウイルス学的に確定された例以前に、航空機等で来日あるいは帰国した人たちによってウイルスがもたらされた可能性は十分考えられますが、確認はされていません。また東京都墨田区や町田市での流行の後も東京都、横浜市、川崎市、愛知県、大阪市、山口県などで流行が発生していますが、いずれも大規模な拡大はなく、本格的な流行は季節性インフルエンザシーズンに入った後の1969年になってからでした。

3国内での流行の広がり

一旦、各地でばらけたかのように広がった香港インフルエンザですが、「流行としてはかなり散漫たるものでその拡大もその進行もあまり著しくはなかった」と表現されています 2)。また福見博士は「10月以降の香港かぜの流行発生はいうところの from withinである。輸入されたウイルスは人から人へ細々と感染の伝播をつづけていく。その感染伝搬鎖は甚だ細い。人前に顕現しない程度のものである。しかしそのことによって患者はあちらこちらに発生し、さらに感染を拡大していく。くすぶり流行(smoldering epidemics)である。8月、9月はこのくすぶり流行の期間で、10月に入って流行はやや顕性化の傾向をとったというのである。」とも述べています 2)。現在は、サーベイランス機能及びウイルス学的手法の進展により、かつてに比べればかなり早い段階でのウイルス(微生物)の検知が可能になっています。このくすぶり段階での病原体のキャッチがその後の流行の抑制にかなり結びついていくのではないかと思います。さらなるサーベイランス・病原体察知能力の強化により、より早い段階でのインフルエンザパンデミックあるいはその他の感染症アウトブレイクの対応に結びつくことが期待されるところです。

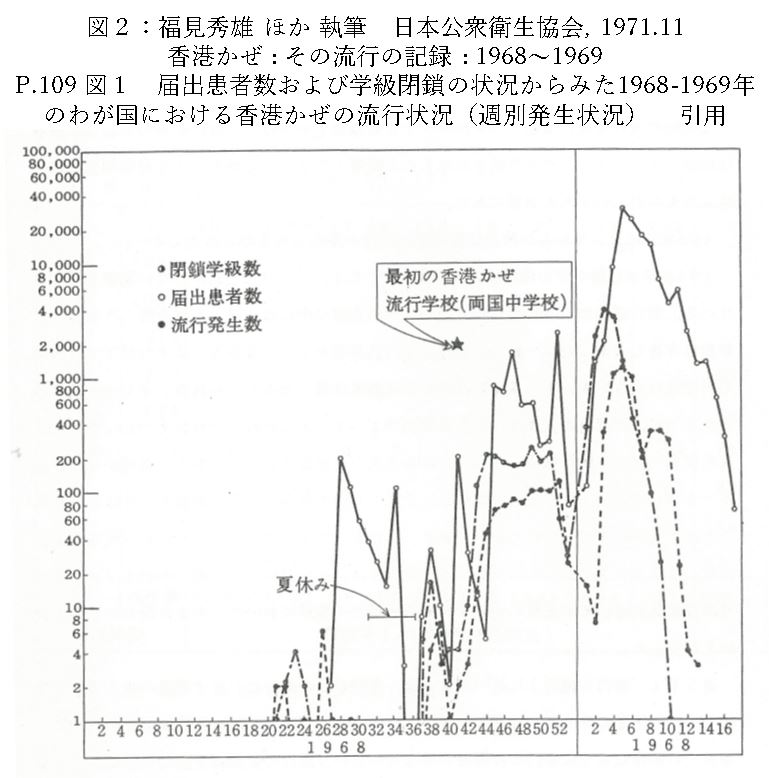

香港インフルエンザの本格的な流行は季節性インフルエンザシーズンに入ってからの1969年になってからで、図2に見るように届出患者数、閉鎖学級数、流行発生数の増加が見られています。ただこのシーズンの国内のインフルエンザは、全シーズンに引き続きB型インフルエンザウイルスの流行もかなり混在していることが確認されており、インフルエンザ全体の流行にB型の存在がどの程度の影響を与えたか与えているかは不明です。その理由はすでに述べたように、当時第一線の医療機関で簡便にインフルエンザウイルスの検査を行うことは不可能であり、患者発生の実数を精度高く把握することはできず、学校などでの流行状況調査、一部の集団等からのウイルス検査と合わせてその概要を把握する、という状況であったためであるといえます。

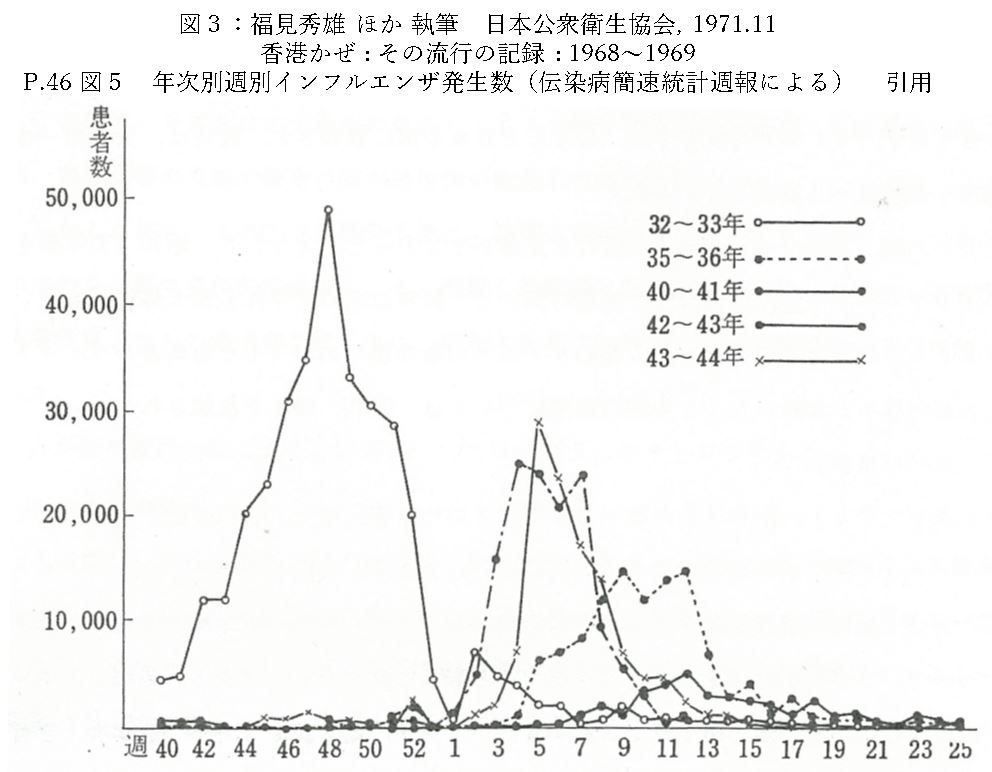

図3に、アジアインフルエンザ、その後、香港インフルエンザの患者届出状況が示されていますが、香港インフルエンザが通常の流行に比べてあまり変化のないことが見て取れます。

4臨床症状、合併症、罹患状況、年齢、死亡など

香港インフルエンザの臨床症状には特別なものはなく、従来のインフルエンザ(季節性インフルエンザ)と大差はなかったと記録されています。これは国内外とも同様です。合併症についても、アジアインフルエンザとして特別なものはなかったとされています。第10回に掲載されている「アジアかぜ(アジアインフルエンザ)」でも述べたように、細菌性肺炎の合併は現代においても問題になりますが、1968年の頃はアジアインフルエンザの頃よりもさらに抗生物質(抗菌薬)が広く使えるようになっており、その効果がさらなる死亡数の減少に大きな影響を与えたと考えられます。また流行の把握は小中学校などでは行われていますが、成人層では一部の自衛隊部隊や企業の集団、高齢者施設などで調査が行われているものの系統的なサーベイランスは行われておらず、特定の年齢層で合併症や死亡数が多くなったとする事例は示されていません。1968年秋(41週)~1969年春(16週)での患者数は127,086名、死亡者985名との記録があります 2)。

ちなみに、筆者は香港インフルエンザが発生した1968年7月当時医学部4年生でしたが、大学の授業でインフルエンザのパンデミックについて触れられていた記憶は全くなく(聴いていなかったのかもしれません・・・)、1969年のインフルエンザシーズンは開業小児科医であった父が夕方6時までの診療が毎夜8時9時まで続いていた記憶はありますが、とりたてて慌てたり不安になっていたような様子はありませんでした。

5当時の感染予防対策

1968(昭和43)年9月10日、厚生省公衆衛生局長通知「今秋季におけるいわゆる香港かぜの防疫体制について」が、都道府県知事・指定都市市長宛に発せられ、同時にインフルエンザ対策実施要領も発せられています。

項目としては

1.患者の届出及び情報網の強化

2.流行監視の強化

3.予防接種の実施

4.各種防疫措置の強化

5.予防教育の徹底

とあり、基本的にはアジアインフルエンザ発生時とあまり変わらないものですが、防疫措置の強化の筆頭としてインフルエンザワクチン接種が記されており、より現実的な取り組みとなっています(後述)。また工場、寄宿舎、寮などにおける患者隔離、学級閉鎖や休校措置、消毒の指導、衛生教育としてうがいの励行、マスク着用(本人の感染予防というより他への感染防止)、自宅での安静・隔離などについても触れられています。

6予防接種について

アジアインフルエンザ発生時にはインフルエンザワクチンは実用化されていましたが、ワクチン製造株決定後、実際の製造、検定、製品化まで時間を要し、秋口からの第二波の流行に間に合わなかったこと、さらに一方ではワクチンが出回り始めた翌年の2月からは流行が下火となり、ワクチン接種の要望は低下し大量の未使用ワクチンが残ってしまったことなどがありました 4)。

香港インフルエンザでは、発生直後から現地香港に赴きウイルスが入手されたこと、発生早期から国内で患者発生を検知しウイルスが分離同定できたこと、その結果従来のワクチンでは効果が期待できないことは明らかとなり、国内分離ウイルス株(A/愛知/2/68)を用いて8月からワクチン製造に取り掛かることができています。さらに、秋口には大きな流行が見られず、インフルエンザワクチンの製造そして接種が主流行期である翌年に間に合ったということもあり、接種に当たり大きな混乱はなかったと総括されています 1)。限られた集団での接種効果などでは、ワクチン接種者での罹患率は低く抑えられており、初感染に対する防止効果は示されていますが、一方実際の流行が小規模にとどまっていること、B型の混在した流行であったことなどから、臨床現場における広範なワクチン効果については検証は行われてはいないようです。

わが国のインフルエンザワクチンはアジアインフルエンザをきっかけに確立したといわれ 1)、その後もA型インフルエンザウイルスの毎年のように生じる抗原変異に応じた製造が続けられてきたことは、新型として登場した香港インフルエンザに対するワクチンの製造という点でアジアインフルエンザの時から大きく進化したところであると思います。香港インフルエンザの流行のタイミングという点も幸いし製造は流行に間に合ったことになりますが、その効果に関する評価は流行が小規模に終わっただけに明確にはなっていないところです。またその後インフルエンザワクチンは、それまでの不活化全粒子型ワクチンからエーテルで処理をして感染防御の中心的な抗原のみを取り出した形のHA型ワクチンにすることによって、副反応として高かった発熱率を低下させるということが行われました。国内でのHAワクチンは1972年から実用化され、現在に至っています。

7まとめ

アジアインフルエンザでは、突如何の備えもないところに季節外れのインフルエンザとして出現したために混乱が生じましたが、香港インフルエンザでは、流行直後に専門家である福見博士が現地調査に赴き、流行状況のある程度の把握と病原ウイルスの分与を受けたことでその後の対応に大きく役立ったということが、アジアインフルエンザとの大きな違いであったといえます。また幸か不幸か非常に早い段階で国内において香港インフルエンザの発生があり、ウイルスが分離同定されたことによって新たなインフルエンザウイルスとしての解明が進み、ワクチン製造にも早い段階で取り掛かれたこともアジアインフルエンザとの大きな違いであったといえます。結果として、香港インフルエンザは、流行規模・重症度も危惧されたほどではなく季節性インフルエンザ並みと評価されるにとどまりましたが、新たなインフルエンザに対する備え、季節性インフルエンザに備える重要性は課題として残されました。

また、この香港インフルエンザウイルスの研究により、人類にとって脅威となり得る新型のインフルエンザウイルスの登場は、鳥インフルエンザを起源としてブタが介在してヒトに影響を及ぼすという鳥→ブタ→ヒト説への発展へとつながりました 3)。

1968年に登場した香港インフルエンザウイルスは、その時の人類へのダメージはマイルドなものでしたが、1977年のA(H1N1)ソ連型ウイルスの出現、2009年のパンデミックの病原であるA(H1N1)pdm09型ウイルスの登場にもかかわらずそれらと置き換わることなく、発生から半世紀を経た現在でも毎シーズンかなりの患者発生と重症者・死亡者の発生の原因となり、大きなダメージを人類に与えつづけています。

【参考資料】

1)W. K. CHANGI:National Influenza Experience in Hong Kong, 1968. Bull. Org. mond.

Sante 1969, 41, 349-351 Bull. WHO.

2)福見秀雄ほか 香港かぜ -その流行の記録 1968~1969- 1971.11日本公衆衛生協会

3)根路銘国昭 ウイルスが嗤っている 1994.2 発行・KKベストセラー社

4)監修・小島三郎、 尾村偉久 編・福見秀雄ほか アジアかぜ流行史 1960.日本公衆衛生協会