アジアかぜ(アジアインフルエンザ)・香港かぜ(香港インフルエンザ)(前半)

アジアかぜ(アジアインフルエンザ)・香港かぜ(香港インフルエンザ)(前半)

川崎市健康安全研究所 所長

元 国立感染症研究所感染症情報センター センター長

岡部 信彦

はじめに

「歴史の中のインフルエンザ流行」「インフルエンザウイルスの発見」「新型インフルエンザとは」などについては、すでに本シリーズの中で川名明彦教授が「スペインインフルエンザ」(前半)の項で書かれているので、まずそこをご覧ください。また、川名教授による「20世紀のインフルエンザパンデミック」には、以下のように書かれています。

「有史以来人類は多くのインフルエンザパンデミックを経験しています。20世紀に限定しても、大きなものだけで4回発生しており、それぞれ通称で呼ばれています。すなわち、1918年の「スペインインフルエンザ(インフルエンザA(H1N1)ウイルスによる、以下同)」、1957年の「アジアインフルエンザ(A(H2N2))」、1968年の「香港インフルエンザ(A(H3N2))」、ならびに1977年の「ソ連インフルエンザ(A(H1N1))」です。「ソ連インフルエンザ」は、一旦姿を消したスペインインフルエンザの子孫ウイルスが何らかの理由で復活してきたものと考えられるため、真のパンデミックに含めない見方もあります。」

1918年のスペインインフルエンザによるパンデミックと1957年アジアインフルエンザによるパンデミックの間の1947年、イタリアで新たなインフルエンザウイルスが見つかっています。このウイルスは1948-1949年にかけてヨーロッパ、カナダ、アメリカなどで大流行し、イタリアインフルエンザと命名されましたが、スペインインフルエンザウイルスと同じH1N1であること、第二次大戦終了後であったため十分な情報が得られていなかったであろうことなどから、世界中での大流行(パンデミック)とは認識されていません。そしてこのウイルスは1957年にアジアインフルエンザと入れ替わり、自然界から消え去っています。1977年に登場したソ連インフルエンザウイルスは、イタリアインフルエンザと同一のウイルスであることが後に判明していますが、自然界からいったん姿を消したA(H1N1)インフルエンザウイルスが、なぜ再び現れて流行のもととなったかについては不明です。いろいろな説(実験室に凍結保存されていたウイルスが洩れだした。トリの体内で潜んでいたウイルスが人間社会に戻ってきた。など)がありますが、依然謎に包まれています。

しかし、パンデミックとしてよく知られている「スペインインフルエンザ」「アジアインフルエンザ」「2009年パンデミック」に、イタリアインフルエンザ、ソ連インフルエンザを加えると、

1918年 スペインインフルエンザ

1947年 イタリアインフルエンザ

1957年 アジアインフルエンザ

1968年 香港インフルエンザ

1977年 ソ連インフルエンザ

2009年 2009年パンデミックインフルエンザ

と、29年、10年、11年、9年、32年の間隔で新たなインフルエンザに見舞われていることになります。2009年から10年目となった今日、インフルエンザに対する警戒と備えを忘れるわけにはいかないと思います。

本項では、川名教授のスペインインフルエンザに続いて、1957年のアジアインフルエンザ、1968年の香港インフルエンザについて解説を致します。

なお、同じく川名教授は「パンデミックの通称については、”スペイン風邪“、”スパニッシュフルー“など様々な呼び方がありますが、本稿では”スペインインフルエンザ“という言葉を用います」と述べて解説を始めています。筆者も「パンデミックは”風邪“ごときものではない!」との考えを持っているので、それぞれ「アジアインフルエンザ」「香港インフルエンザ」という言葉を用いさせていただきます。

Ⅰ. アジアインフルエンザ

1アジアインフルエンザはどこで発生したか

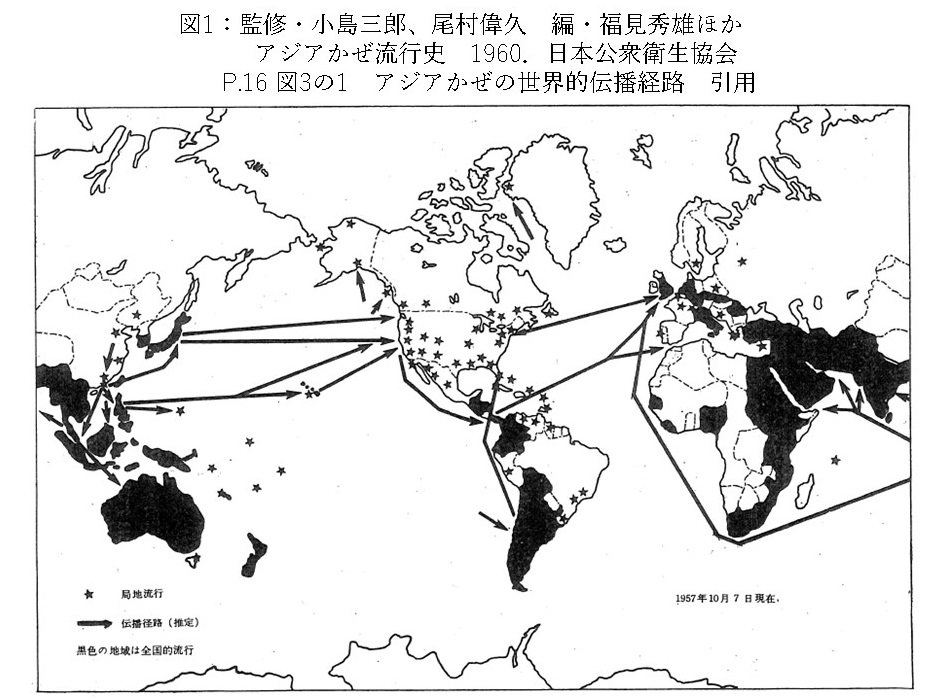

最初に認知されたのは、1957年4月香港とされていますが、ほぼ相前後してシンガポール、台湾、マニラから流行の報告がなされています。また、中国大陸ではその年の2月には貴州省・雲南省に端を発したと考えられているインフルエンザの大流行がすでにあり、その余波が香港やシンガポールに及び、そこで新たなインフルエンザウイルスであることが明らかになり、さらにアジア一帯、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパへと伝わり、約半年で地球上の多くの国に患者が発生したと考えられています。図1は、アジアインフルエンザの世界への広がりを表しています。この時には「現代の時代的特徴として、国家と国家との交流が非常に多いこと、及び交通のスピードが非常に速いことでこれはインフルエンザの流行の伝播を非常に急速化し、この前のスペインかぜの時とは、ほとんど比較を絶するものである」と記されています(参考資料1)。

ちなみに、当時は1953年に第二次世界大戦後、日本初の国際線定期路線が就航(羽田-ウェーク島-ホノルル-サンフランシスコ)、1955年に羽田空港に5月に新しい旅客ターミナル開館、1958年に米軍より羽田空港が全面返還された頃になりますが、一方客船「氷川丸」などが、2週に1回横浜とシアトルを就航し、重宝がられた時代です。また、1957年の日本人出国者数は73,000人、訪日外国人数が8万人でしたが、現在は日本人出国者数1800万人、訪日外国人数3000万人超となっており、人の動きが桁違いになってることがわかります。

2国内での発生

アジアインフルエンザ発生の頃、国立予防衛生研究所(現・国立感染症研究所)や各地にある地方衛生研究所の一部、大学など研究機関の一部では、インフルエンザウイルスの分離培養や血清診断は可能になっており、ワクチンも製造がされるようになってはいましたが、医療機関で簡単にインフルエンザウイルスの検査ができるものではありませんでした。また、インフルエンザは、伝染病予防法による届け出伝染病となってはいましたが、一線の医療機関でインフルエンザと確定診断することは不可能で、患者発生の実数を精度高く把握することはできず、学校などでの流行状況調査と合わせてその概要を把握する、ということが行われてきました。

1957年はいつものインフルエンザ(今でいう季節性インフルエンザ)の流行が終わった頃に、新聞報道で5月に香港で今までにないインフルエンザA型が見つかったということが初めて国内に伝わりました。「新型インフルエンザ」への備えなど全くない状態でのニュースであり、関係者の間では「スペインインフルエンザ」が思い起こされ、相当な緊張が走ったといわれています。5月20日に東京都足立区内の小学校で時ならぬインフルエンザの集団発生があり、ここでの検査からA型インフルエンザウイルスが見つかり、このウイルスはそれまで流行していたA型インフルエンザとは全く異なっており、香港で流行したウイルスと同一のものではないかと考えられました。ただし、足立区内の流行の前にもその他の地域での小学校での流行の記録があり、最初のアジアインフルエンザの流行は5月10日の世田谷区内の小学校であったとされています。しかしそのきっかけとなったアジアインフルエンザウイルスがどこからどのようにして入ってきたかは不明です。なお、足立区内で見つけられたウイルスはその後シンガポールで流行したインフルエンザウイルスと同一であることがウイルス学的にも確認され、A/東京/57インフルエンザウイルスと命名されました。

3国内での流行の広がり

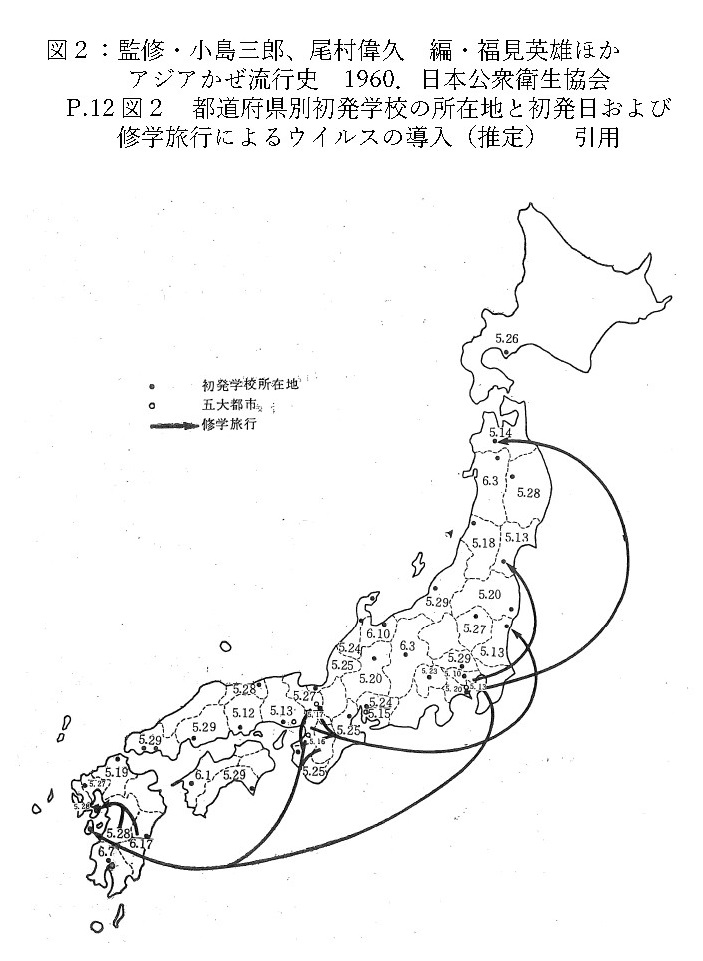

5月最初に国内で発生した新しいA型インフルエンザは、早くも5月下旬には国内各地で見つかるようになりました。これには国内の交通の発達、人の移動、ことに子供たちの修学旅行シーズンが流行の拡散に拍車をかけたのではないかという考えがあります(参考資料1)(図2)。筆者はそういえばその頃小学校5年生で、東京から伊豆方面へ修学旅行に行った記憶がありますが、修学旅行を取りやめにするかどうかなどの話は全くなかったような気がします。

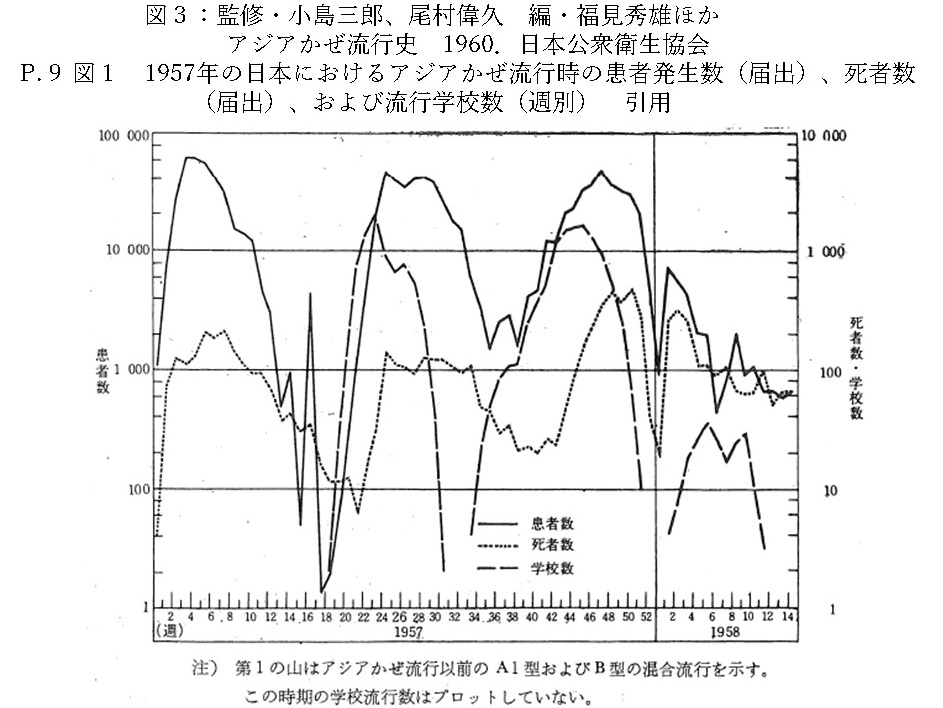

この流行は夏にはいったん収まりますが、秋になると再び流行が始まり1958年の春先に再び収まっています。最初の流行を第1波、2回目の流行は第2波、としています(図3)。夏は、学校が夏休みで流行の中心・増幅の場所とならなかったこと、仕事場でも家庭でも冬と違って窓など開放されていること(現代とは大違いですが)などが、流行を一時抑えたのではないだろうかとも考えられています(参考資料1)。

4臨床症状、合併症、罹患年齢、罹患率、死亡(超過死亡)

アジアインフルエンザの臨床症状には特別なものはなく、従来のインフルエンザ(季節性インフルエンザ)と大差はなかったと記録されています。これは国内外とも同様です。合併症についても、アジアインフルエンザとして特別なものはなかったとされています。

通常のインフルエンザでも肺炎の合併、ことに細菌性肺炎の合併は現代においても問題になりますが、スペインインフルエンザでは細菌性肺炎の合併が死亡数の多さ、致死率の高さに大きな影響を与えたとされています。その点アジアインフルエンザでは、抗生物質(抗菌薬)が広く使えるようになっており、その効果が死亡数の減少に大きな影響を与えたとされています。

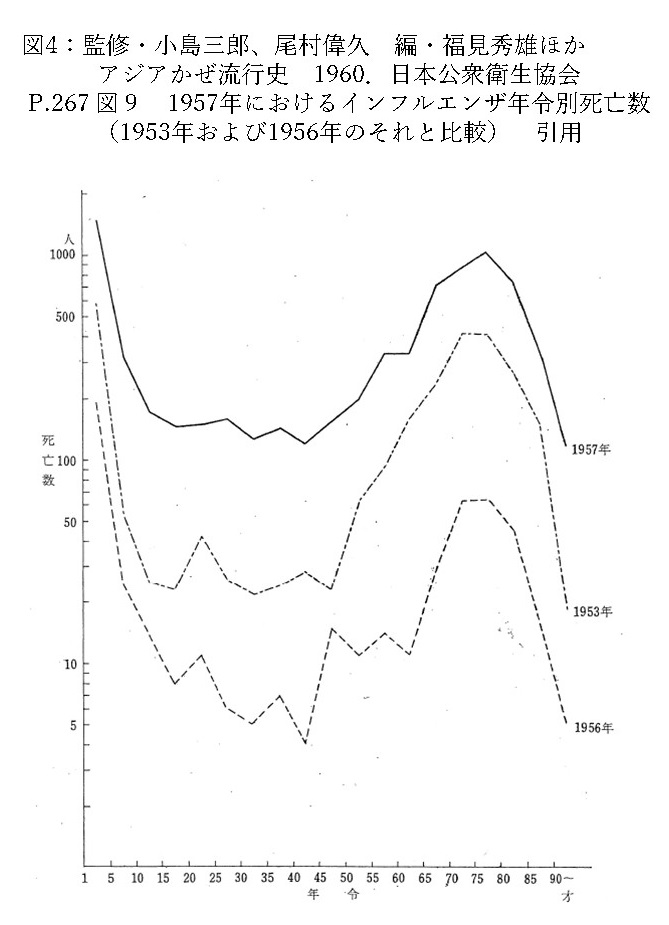

年齢別罹患率は、小中学校年齢が圧倒的に多く、次いで幼児、青壮年層、高齢者は少なくなっています。死亡実数は幼小児と高齢者に多く、通常のインフルエンザとあまり変わらないパターンとなっています(図4)。なお、当時は高齢者人口は少なく、その点も現代との比較に注意すべきところかと思います。

流行直後に行った血清抗体の保有状況からみた、成人を中心にした罹患率調査では、第1波では26%、第2波では30%が罹患、通算して56%が罹患したという調査があります(参考資料1)。当時の臨床症状からの届け出では、インフルエンザと考えられても届けられていない、インフルエンザ様の症状ではあるが実は他の疾患であったりすることが多々ありますが、血清抗体の上昇はインフルエンザウイルスの感染者数(すべてが発症者数とが限らない)についてはかなり正確に把握されていると思います。

インフルエンザ流行の重症度を表すものとして「超過死亡」があります。超過死亡とは、平均的な死亡数をその時(流行時)の死亡数が上回るかどうかを見るもので、肺炎、インフルエンザそのもの、心疾患、その他死因の如何を問わず比較するものです。それによると、第1波から超過死亡が見られており、1957年全体では、超過死亡の筆頭は肺炎、ついでインフルエンザ、心疾患と続き、インフルエンザと関係があろうかと思われる超過死亡数の合計は24,000名となっています(参考資料1)。

5当時の感染予防対策

第一波発生当時の1957(昭和32)年5月29日厚生省から全国の都道府県知事および指定都市市長に発せられた局長通知には、

1.疫学調査の実施

2.検体(うがい水及び血清)を国立予防衛生研究所に送付

3.防疫措置

(1)患者の隔離、登校停止、休校等の指導

(2)消毒の指導

(3)予防接種の勧奨

インフルエンザ対策協議会の決定として、

(1)とりあえず昭和29年発の「インフルエンザ対策実施要領」により対策を行う

(2)学校における対策として学校、学級閉鎖を最短4日間行う

(3)死亡者の原因調査を行う

(4)成人に対する罹患状況の調査を行う

(5)幼弱者、老人、妊婦等抵抗力の弱い者に対する注意を徹底すること

などが記載されています。

第二波が予測された同年9月4日には、

1.流行の早期確認、症状経過の観察等を行うために関係機関との連絡を密にするとともに、各都道府県に地方インフルエンザ予防対策協議会、地方インフルエンザセンターを設置し防疫組織、情報網の強化を図ること

2.小中学生等流行拡大の媒介者となるもの及び妊産婦、病弱者、老人等に対し予防接種を強化すること

3.患者の自宅隔離、学校の休校等について指導を初め、消毒等につき万全を期し、流行を最小限にとどめるよう努めること

4.悪性インフルエンザの徴が認められた時は速やかに患者の移動制限、学校、劇場の閉鎖、医療関係者の動員を考慮すること

5.ラジオ、新聞等の報道機関、医師会、婦人団体、地方組織等の協力を得て一般民衆の予防及び治療に関する認識に努めること。また、ポスター、パンフレット等の利用により、流行前より予防教育の徹底を期することを行うとともに、地方衛生研究所の整備に努めること

などが記載されています。

6予防接種について

スペインインフルエンザ流行当時と異なり、アジアインフルエンザ発生時にはすでにインフルエンザワクチンは実用化されており、日本では学童への集団接種が行われていました。しかしアジアインフルエンザは突如として発生した(発生したかのように見えた)新型インフルエンザなので、それまでのワクチンではまず効果のないことは明らかです。それにもかかわらず、一部の地域では国有であったそれまでに使用されていたインフルエンザワクチンが供給されるなどの混乱もあったようです。一方では、新型インフルエンザとして登場したアジアインフルエンザウイルスにかかった東京都内の患者から得られたウイルス(A/足立/2/57)をまずワクチン製造用株と決定し、それと同様の抗原構造を持つウイルスもワクチン製造用株として使えることとして、国内5ワクチン製造会社が緊急に製造にとりかかり、出来上がったワクチンを国家買い上げとすることを決定しています。しかし、新たなウイルス株による製造については技術的に安定しないこともあり、製造に時間がかかり、検定までこぎつけても検定基準に達しないものもでてくるなど、製品化までは時間を要しています。さらに当時西日本水害のため停電が生じワクチン製造工程が一時ストップする、インフルエンザワクチン製造のためにはウイルスを増殖させる有精鶏卵が大量に必要となりますが養鶏業者も被災をしてしまい、鶏卵が供給されなくなったなど、様々な予想外の障害も生じ、当初9月から使用できるよう計画されたものが、実際には第2波が始まった9月から2か月遅れた11月に入って初めて検定合格が出たということになり、大きな混乱となりました。製造量も当初は300万人分の製造が要望されましたが、実際は150万人分が製造されたのみでした。11月以降も新たな製造に取り組み、さらに200万人分の製造が翌年3月末までにおこなわれましたが、2月からは流行が下火となり、ワクチン接種の要望は低下し、大量の未使用ワクチンが残ってしまうことになりました。

また、使用にあたっての多くの人々のワクチンの要求と限られた製造量、ワクチンの不足あるいは副反応の心配等から実施に当たって現場で行われた接種量の減量、自治体によって無料であったり有料であったり(多分価格もばらばらだったであろう)、小中学生や幼児・老弱者分を優先としたものの、防衛庁・法務省・電電公社などからの配分の要求、さらに国会や南極観測隊、航空会社などからもワクチン配布の要望があったなどの記録もみられ、予防接種計画や配布計画も早急に立案されたものの、おそらくは大混乱であったことが容易に想像されます。

7まとめ

アジアインフルエンザは、何の備えもないところに季節外れのインフルエンザとして突如出現したために混乱が生じましたが、幸いスペインインフルエンザに比較すれば重症度は比較的低いまま通常のインフルエンザ(季節性インフルエンザ)となりました。とはいえ多くの人が罹患し、超過死亡も国内で24,000名となるなど侮れない流行となり、当時の関係者のご苦労は大変なものだったろうと思います。一方、新たなインフルエンザ発生への備えの必要性、情報の収集と還元のあり方、ワクチンの製造および接種体制など、今につながる課題も多く見出されます。それらをいかに現代の対策に生かしていくかが、私たちが行うべき宿題であると思います。

【参考資料】

1.監修・小島三郎、尾村偉久 編・福見秀雄ほか アジアかぜ流行史 1960.日本公衆衛生協会

2.根路銘国昭 ウイルスが嗤っている 1994.2 発行・KKベストセラー社

3.松本慶蔵 疫病としてのインフルエンザの歴史 小児内科 42(9):1431-1436, 2010.