2009年新型インフルエンザ ―パンデミックの概要・国の対応(前半)―

2009年新型インフルエンザ ―パンデミックの概要・国の対応(前半)―

国立がん研究センター 理事長特任補佐

元 厚生労働省 新型インフルエンザ対策推進室長

正林 督章

Ⅰ. はじめに

厚生労働省は、平成21年4月23日、米国内で豚由来のA型インフルエンザウイルスの人への感染事例に関する情報を入手し、また、24日にはメキシコにおいて死亡者が多数出ているとの情報をWHO(世界保健機関)から入手しました。これを受け、ただちに都道府県に情報提供するとともに25日には検疫の強化を全国の検疫所に伝え、同時に省内に一般国民からの問い合わせに応ずるためにコールセンターを立ち上げました。

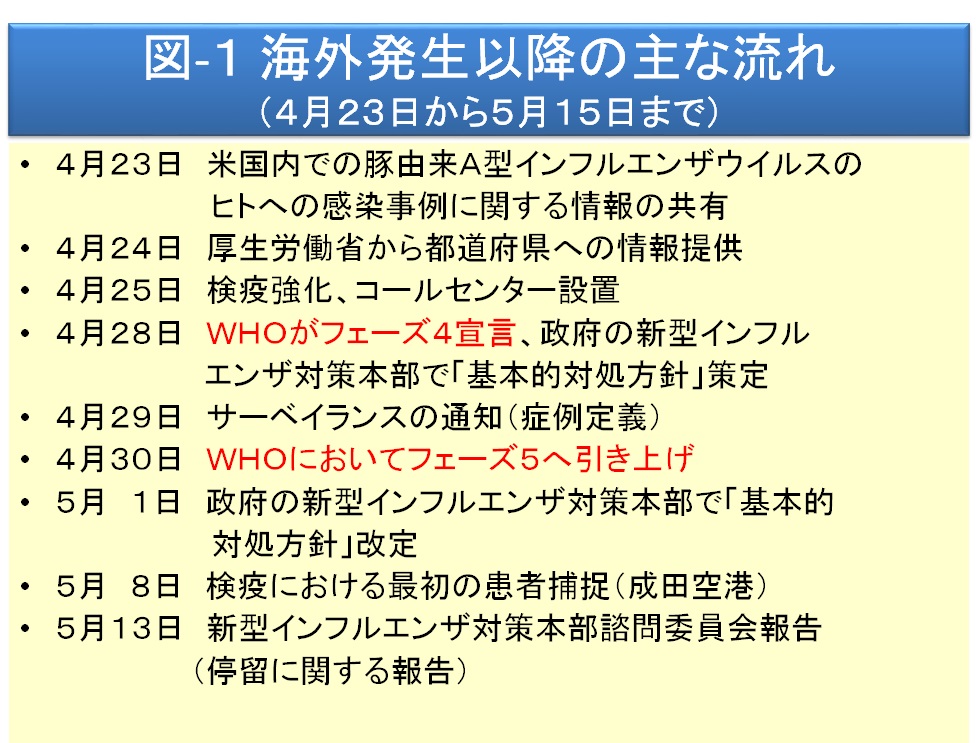

28日にはWHOがフェーズ4宣言を行い(感染地域は限定的であるが、人から人への感染が確認されたことを示す)、それに伴って厚生労働大臣が新型インフルエンザの発生を宣言し、総理をトップとして政府内に立ち上げられた新型インフルエンザ対策本部において「基本的対処方針」が策定されました。(図-1 海外発生以降の主な流れ)

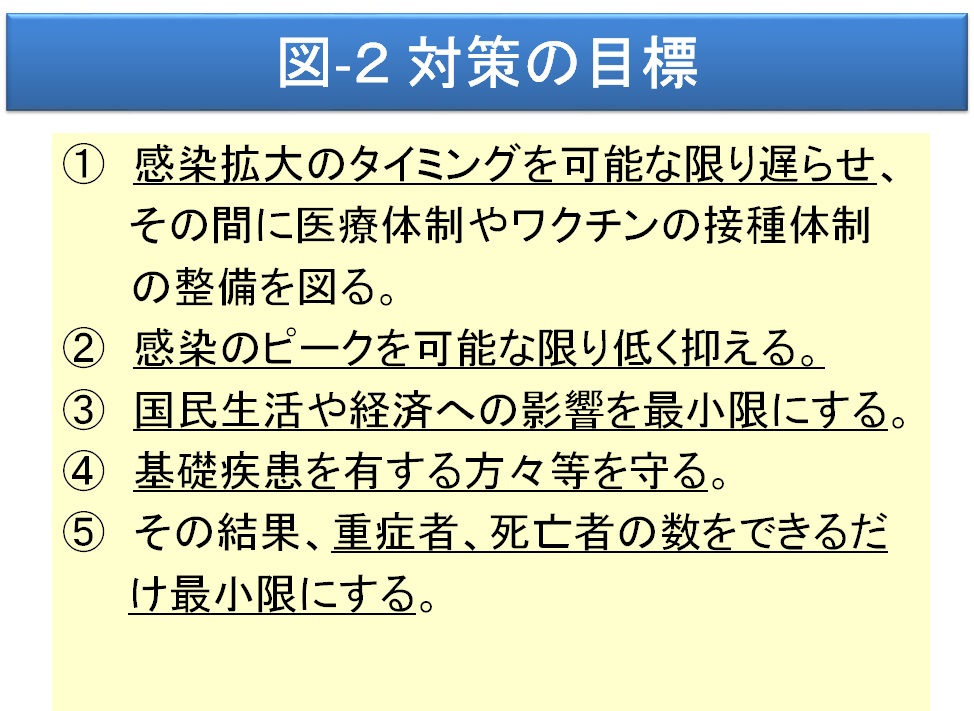

当初、厚生労働省において共有していた目標は、①感染拡大のタイミングを可能な限り遅らせ、その間に医療体制やワクチンの接種体制の整備を図る、②感染のピークを可能な限り低く抑える、③国民生活や経済への影響を最小限にする、④基礎疾患を有する方々等を守る、⑤その結果、重症者、死亡者の数をできるだけ最小限にする、といったものでした。(図-2 対策の目標)

また、政府は、広報活動、患者数の調査や検疫の強化など具体的な対策を講じました。5月9日には検疫によって初めて感染者が見つかり、16日には兵庫県、大阪府において高校生を中心とした患者の集団発生が起きました。そのまま諸外国に見られたように大流行に発展するかと思われましたが、それは回避できました。

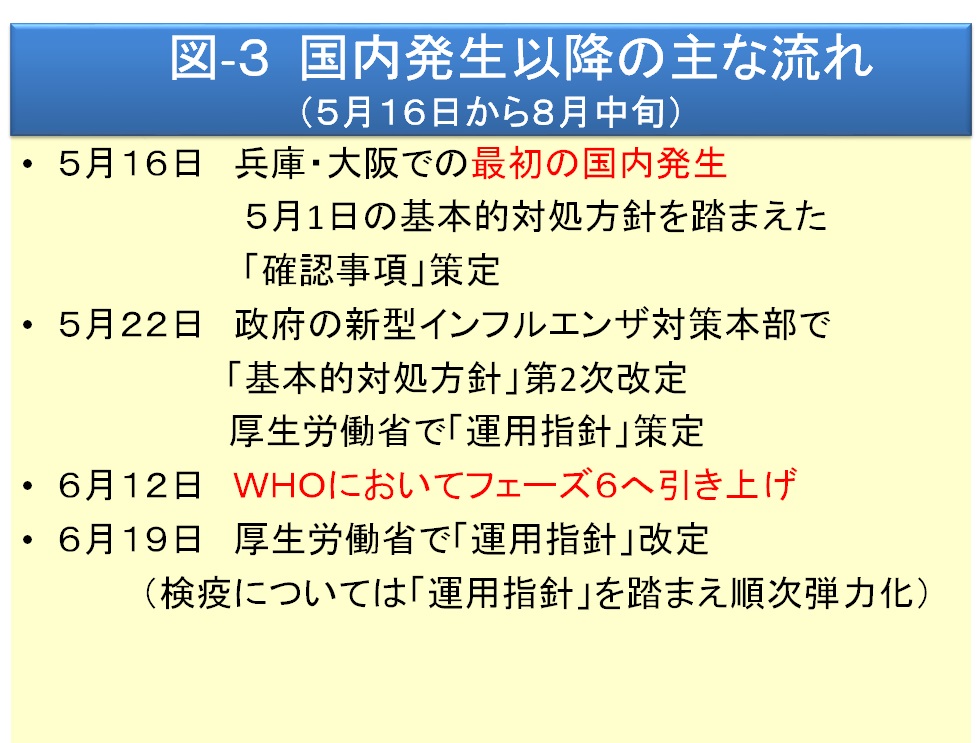

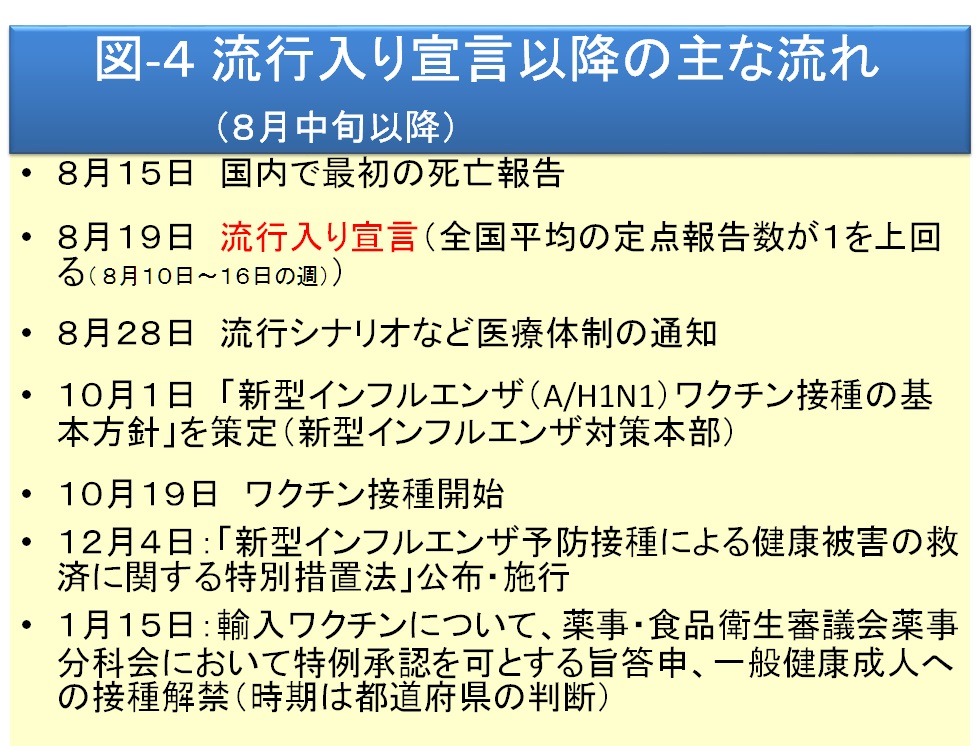

しかし、8月中旬を過ぎた頃から、定点サーベイランス(全国の指定された医療機関からの感染者の報告数のモニタリング、週ごとの1医療機関当たりの患者数で表現)が1を超え、本格的な流行入りとなり、医療体制の整備、ワクチンの供給や接種が急がれました。(図-3 国内発生以降の主な流れ)(図-4 流行入り宣言以降の主な流れ)

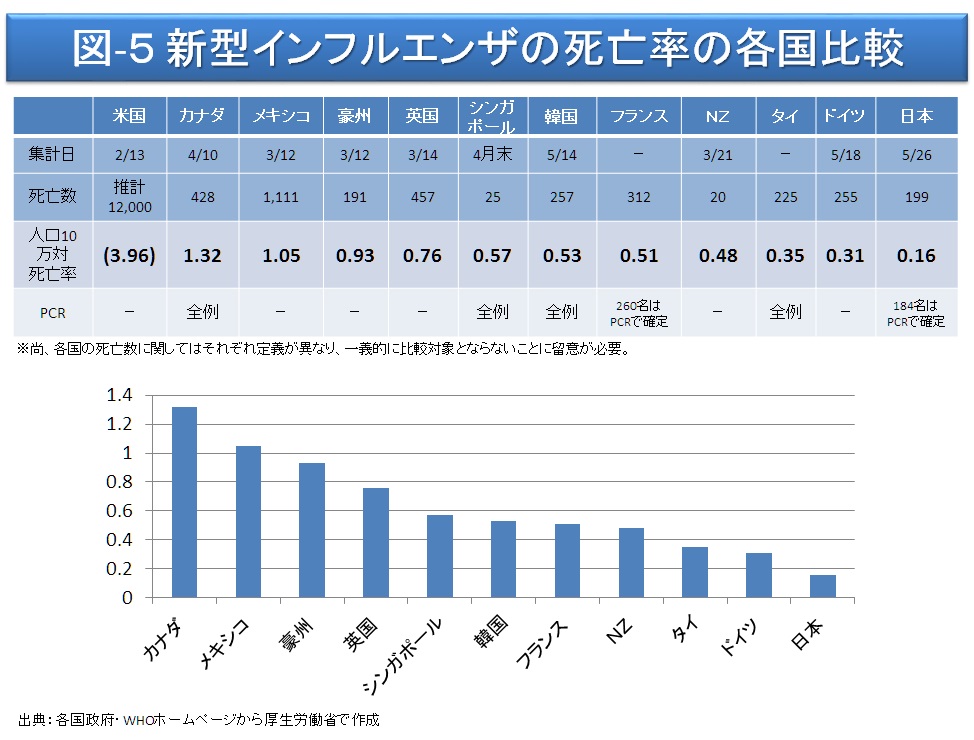

8月中旬以降流行は徐々に拡大し、11月末にはピークを迎え、その後、下火となりました。そして、第1波が終息した段階において、我が国の死亡率は他の国と比較して低い水準にとどまりました。その理由については未解明ですが、広範な学校閉鎖、医療アクセスの良さ、医療水準の高さと医療従事者の献身的な努力、抗インフルエンザウイルス薬の迅速な処方や、手洗いなどの公衆衛生意識の高さなどが指摘されています。

つまり、国民一人一人の努力と病院、診療所、薬局などで働く医療従事者など現場の努力の賜と考えられます。(図-5 新型インフルエンザの死亡率の各国比較)

このように我が国においてはこの新型インフルエンザによる死亡率が低い水準にとどまりましたが、これに満足することなく、政府がこれまで講じてきた対策を振り返り、得られた教訓を今後の再流行や、将来到来することが懸念されている新興・再興感染症対策、特に新型インフルエンザ対策に役立てていくことは重要です。本稿では、厚生労働省に設置された新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議から平成22年6月10日に提出された報告書も踏まえながら、当時の国の対策を振り返ってみたいと思います。

Ⅱ. 発生前の準備

1行動計画・ガイドライン、法令の整備等

平成17年に米国のブッシュ大統領が新型インフルエンザ対策の強化を発表したことがきっかけとなり、WHOのリー事務局長も「新型インフルエンザはもしも発生したらという状況ではない、いつ発生するかだ」として対策の強化を世界に呼びかけました。これを受けて日本においても各省の局長級からなる対策会議が立ち上げられ、平成17年12月に「新型インフルエンザ対策行動計画」が策定され、関係閣僚会議(関係各省の大臣が集まる意思決定会議)に報告されました。

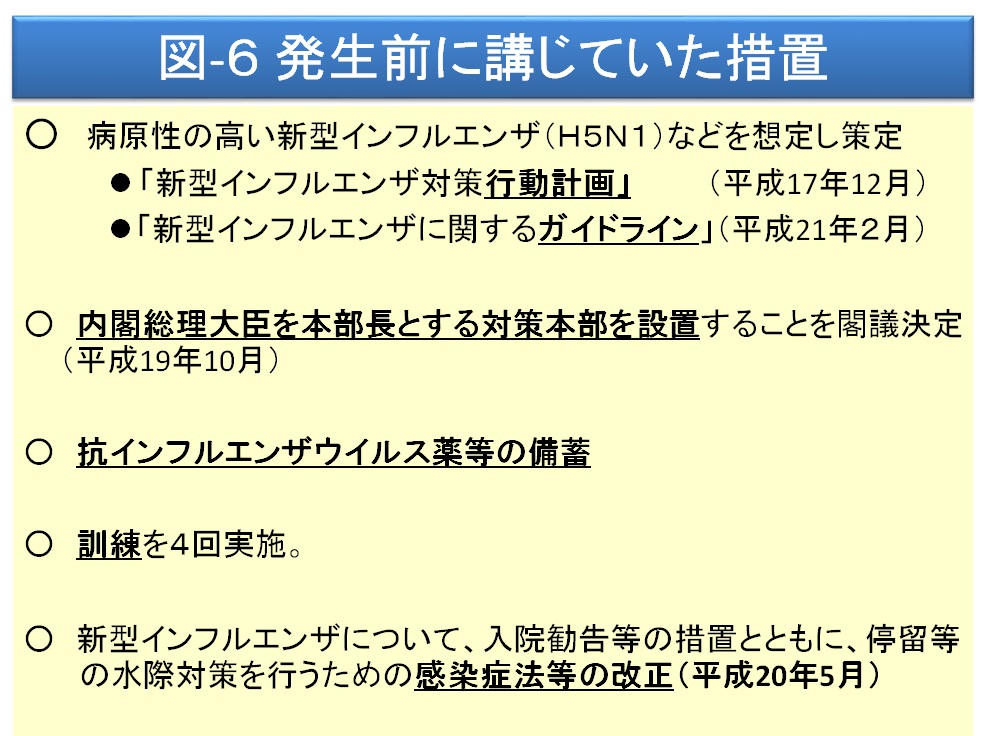

また、平成19年3月には「新型インフルエンザ対策ガイドラインーフェーズ4以降―」が策定されました。さらに平成20年5月には、新型インフルエンザを法律中に位置づけ、強制的な入院や検疫対応を法に基づいて実施できるよう、感染症法及び関連法令の整備を行いました。その後、平成21年2月に行動計画は大幅に改定されるとともに、ガイドラインも政府のガイドラインとして位置づけられました。(図-6 発生前に講じていた措置)

2訓練等の準備

国においては、平成18年9月に1回目の訓練を実施し、これも含め、平成21年のパンデミック(感染症の突発的発生及び世界への広がり)発生までに計4回の訓練を実施しました。想定されるシナリオに基づいたこれら訓練により、各担当者がそれぞれの場面で何をしなければならないかを確認する機会を得ることができました。

3組織や人員体制、予算等

平成20年4月に新型インフルエンザ対策室が厚生労働省結核感染症課内に設置されるなど体制を整えました。同対策室においては、室内の職員について広報担当、医療担当、ワクチン担当、検疫担当など担当が決められ、広報活動、検疫体制の強化、インフルエンザ治療薬やワクチンの備蓄、発熱外来(他の患者への感染を防ぐ目的で発熱等インフルエンザ症状のある患者さんへの対応が可能な地方自治体が指定した病院の外来)などの医療体制の整備などの準備を行いました。

Ⅲ. 広報・リスクコミュニケーション

数々の対策のうち、最も良かったことを一つ挙げるとしたら「広報・リスクコミュニケーション」が挙げられます。政府は、広報関係として発生前の段階から様々な準備を行ってきました。また、新型インフルエンザ発生以後は、重要な発表は厚生労働大臣自身が記者会見を開催し、事務方による記者会見も定例・定時化(平成21年4月25日から1日2回、4月27日から1日1回、以後段階的に縮小)して行われ、一般的な広報活動として、新聞の全面広告、テレビのCM、ポスター、インターネット、パンフレット、ホームページの作成などを行い、国民に対し情報提供を行ってきました。

また、マスメディアも特集などを組んで情報発信を行ったため、新型インフルエンザとは何か、一人一人が何をしなければならないか、などを多くの国民が理解した結果、手洗いや発症時のマスク着用、早期の医療機関受診など具体的な行動に結びついたと推測できます。

一方、最も悪かった対策を一つ挙げるとしたら同じく「広報・リスクコミュニケーション」が挙げられます。かねてから、新型インフルエンザ対策として国でできることには限界があり、国民、地方自治体や医療従事者が一丸となって闘う必要があることが強調されてきましたが、今回は残念ながらそうした一体感は醸成されず、国によるやらされ感や国に対する不平不満が現場の医療機関に残ってしまいました。わかりにくい行政用語の多い通知の乱発により自治体や医療現場に国の思いが正確に伝わらない、また、現場の思いを国として直接くみ取ることができない、このような現場と国とのコミュニケーション不足がその原因と考えられます。

前述の総括会議では、舛添厚生労働大臣(当時)の迅速な発表は評価する、厚労省の緊急情報サービスは有益だった、インターネットを随時更新していたことは評価できる、といった意見が出されました。一方、早朝、深夜の記者会見は「冷静な対応」という呼びかけと矛盾する、複数のスポークスパーソンからメッセージが発信され、混乱を与えたのではないか、通知を乱発し、かつ、なぜその対策をするのかが記載されていないことは問題、といった意見も寄せられました。

総括会議の報告書では最終的に、国が迅速に最新の正しい情報を伝える必要がある地方自治体や医療現場などに情報が迅速かつ直接届くよう、インターネットの活用も含め、情報提供のあり方について検討すべきである、パンデミック時に、分かっている情報を国民に対して公開するとともに、専任のスポークスパーソンを設けることにより、複数の異なる情報が流れないよう、また、仮に誤った内容の報道がされた場合には正しい内容を伝えることができるように、広報責任主体を明確化し、広報内容の一元化を図るべきである、といった提言がなされました。

Ⅳ.サーベイランス

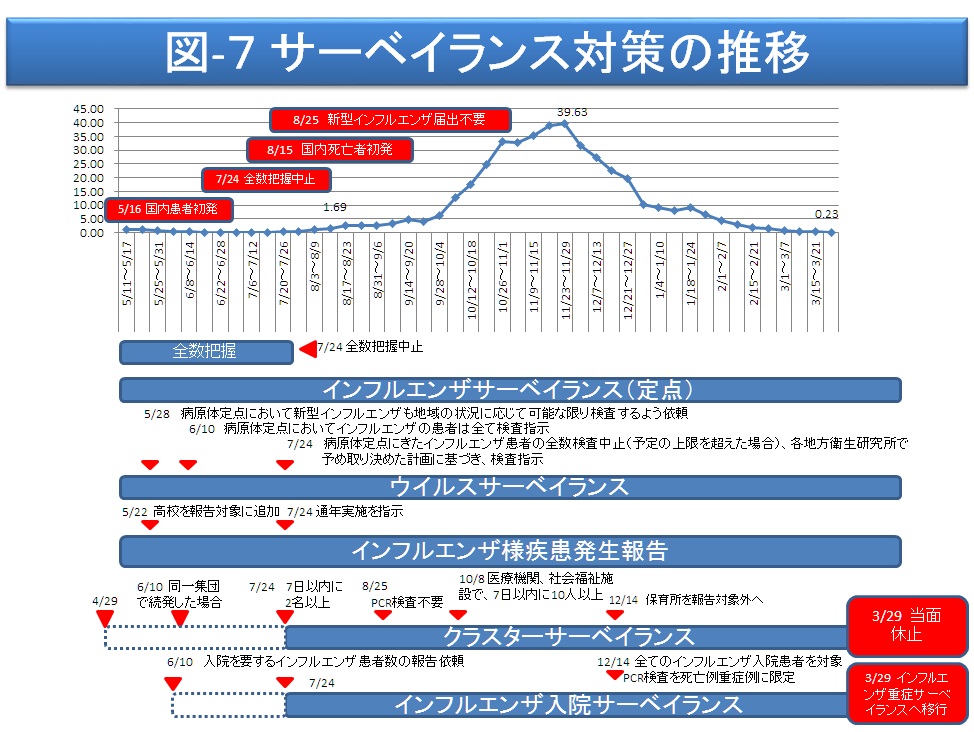

届け出の基準(症例定義)に合致する感染症を医師が行政に報告し、発生状況を把握し、対策に役立てる仕組みをサーベイランスと言います。4月29日に米国の症例定義を参考に、国立感染症研究所感染症情報センターの意見を踏まえつつ、「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義について」(結核感染症課長通知)を発出しました。これは感染症法第12条の規定に基づく医師の届出の対象を明確にするものです。

発生当初季節性インフルエンザの患者が多く、これらの患者を含めた疑い事例全てに確定検査(PCR検査)を行うのは不可能でした(感染症発生動向調査によれば、第16週(4月13日―4月19日)に20万人の季節性インフルエンザ患者が推定されていた)。

新型インフルエンザ疑い患者は海外で感染することが想定されていたことから、症例定義の中に発生国への渡航歴・滞在歴を含めました。また、本通知のなかで、医療機関が原因不明の呼吸器感染症患者のアウトブレイク(集団発生)を確認した場合に、都道府県へ直ちに連絡することとしました。(図-7 サーベイランス対策の推移)

症例定義についてはその後、世界の拡大状況に応じ、滞在国の変更を行ったり、また、国内での発生状況に応じ、渡航歴・滞在歴をはずすなどを行いました。これについて、総括会議においては、新型インフルエンザ発生当初に、確定診断のために実施した殆どのPCR検査が季節性インフルエンザであり、無駄が多かった、との意見をいただく一方、医療機関が検査をしたくても、渡航歴がないことから保健所で検査を断られることがあり、渡航歴のない疑い症例に対して、保健所で検査ができるように調整されていなかったことは問題ではなかったか、との意見もいただきました。

総括会議から最終的には、症例定義については、臨床診断の症例定義とサーベイランスの症例定義を明確に分けるべき、また、地方衛生研究所や保健所の処理能力も勘案しつつ、その目的に応じて、適切に実施できるように設定すべきであり、都道府県や医療機関等に混乱を来たさないよう、病原性の強さや感染状況に応じてサーベイランス方法を迅速かつ適切に切り替えることが必要である、との提言をいただきました。

なお、平成21年5月16日の関西地域での集団発生をもっと早期に探知することができなかったか、という点については、4月29日の原因不明の呼吸器感染症患者のアウトブレイク(集団発生)を報告していただく通知が現場で十分に認識されなかったことに原因があると考えられ、通知の発出方法に課題を残しました。これについても総括会議においては、日常からのサーベイランス体制を強化すべき、との提言をいただきました。

Ⅴ.水際対策

水際対策とは、感染症が国内に入るのを阻止するために、港や空港などで行われる検疫(乗客や輸入動物などが病原体に汚染されているか否か確認・検査などを行い、仮に汚染されていれば港や空港に留めおくこと)などの対策のことです。

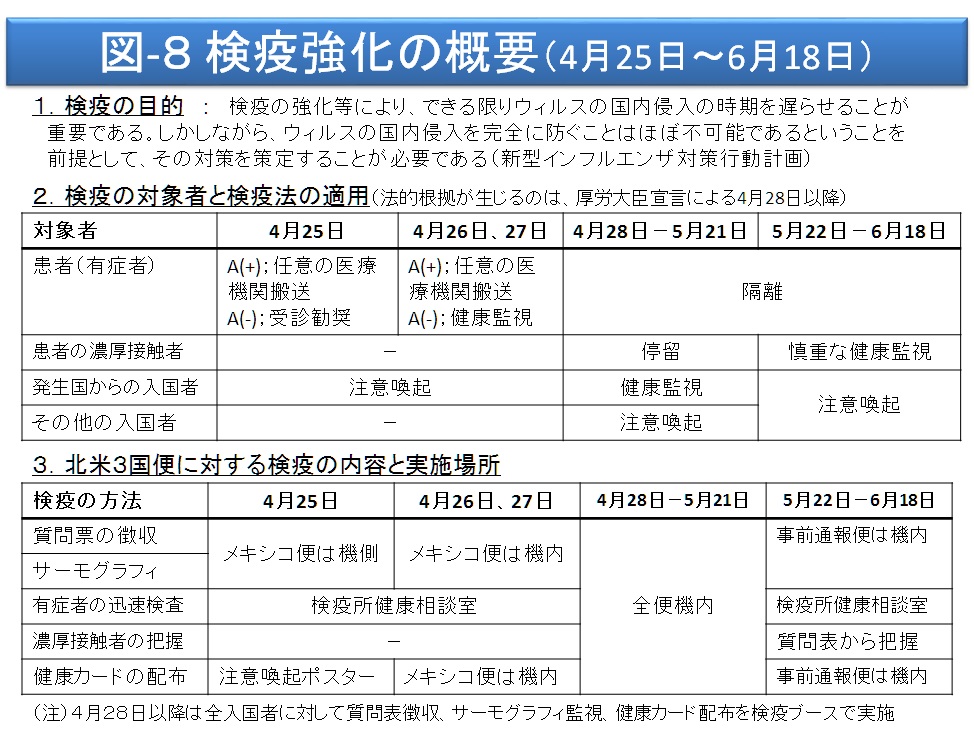

この新型インフルエンザの海外発生当初は、致死率が高い、または不明という情報であったことから行動計画・ガイドラインに則り、4月25日からメキシコ便に対する検疫強化を図り、4月28日から5月21日まで、全入国者に対し質問票回収・健康カード配布を行い、また、北米3国便の機内検疫・隔離・停留・健康監視を実施しました。特にインフルエンザは感染しても一定期間発症しない潜伏期間があることから感染者が検疫で発見されずに検疫を通過することも想定し、帰国後発熱など症状が出た際には、いきなり近医を受診するのではなく、最寄りの保健所にまずは電話することなどを依頼する内容を健康カードに盛り込みました。5月9日には成田空港にて米国から帰国した3名の高校生が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染していることが確認され、直ちに隔離を行うとともに、3名との同行者や機内で近くに座っていた計49名を指定のホテルに停留させました。

その後、関西地区での患者発生を受け、5月22日に「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」を策定し、機内検疫は事前通報時のみとし、停留を中止するとともに北米3国便の乗客全員の健康監視を中止することとしました。

6月12日のWHOのフェーズ6宣言(世界的なパンデミックが進行中であることを示す)、国内外の流行状況を勘案し、6月19日に上記運用指針の改訂を行い、隔離や濃厚接触者の健康監視、質問票回収の中止、同一旅程の集団に複数の有症者があった場合、PCR検査実施、医療機関への受診を勧めることについて周知しました。(図-8 検疫強化の概要)

上記の総括会議においては、検疫の効果は限定的とする意見もあれば、国内体制整備のための時間稼ぎを含め検疫の効果はあったとする意見、また感染症によって伝播能力や毒性が異なることから、単純に全ての水際対策の実施を否定してしまわないよう注意が必要とする意見もありました。

また、健康監視については、ウイルスの感染力・毒性に応じて、その方法を柔軟に変更するべき、国内で海外帰国者以外の感染が確認された場合には、健康監視を中止すべきなどの意見が出されました。さらに検疫縮小時期は遅かった、国内感染が確認され次第、速やかに国内対策に軸足を移すべきとする意見が出されました。

総括会議報告書では最終的に、国は、ウイルスの病原性や症状の特徴、国内外での発生状況、諸外国における水際対策の情報等を踏まえ、専門家の意見を基に機動的に水際対策の縮小などの見直しが可能となるようにすべきである、入国者の健康監視については、検疫の効果や保健所の対応能力等も踏まえて効果的・効率的に実施できるよう、感染力だけでなく致死率等健康へのインパクト等を考慮しつつ、健康監視の対象者の範囲を必要最小限とするとともに、その中止の基準を明確にするなど、柔軟な対応を行えるような仕組みとすべきである、水際対策の効果については、検疫により感染拡大時期を遅らせる意義はあるとする意見はあるが、その有効性を証明する科学的根拠は明らかでないので、更に知見を収集することが必要であるなどの提言がなされました。

Ⅵ.公衆衛生対策(学校等の臨時休業等)

平成21年5月16日に兵庫県神戸市の海外渡航歴のない10代の高校性が新型インフルエンザ陽性となり(国立感染症研究所における検査の結果)、国内初の患者が発生したことが確定しました。また、大坂府においても、同日、新型インフルエンザの患者が確認されました。

この報告を受け、同日朝、厚生労働省は神戸市に担当官を派遣し、神戸市と協力しながら、積極的疫学調査や情報収集を実施しました。神戸市は、5月16日、17日に開催予定であった神戸まつり(2日間で約100万人が参加するイベント)を中止しました。学校の臨時休業などを行う際には、流行のピークを遅らせるという効果と同時に国民生活や経済への影響を勘案しなければなりません。これについては、特に発生患者が部活動を通した交流や移動範囲が広域である高校生であり、他の小、中、高校の児童・生徒を通じ地域の主たる感染源となりうること、感染経路・感染拡大の程度が特定できていなかったこと等から、特定の学校等や学級の閉鎖にとどまらず、政府としては、兵庫県、大阪府全域で学校の臨時休業を要請しました。

5月22日に「基本的対処方針」を改訂し、患者がごくわずかしか発生していない地域と、数多く発生している地域では対応が異なる為、地域を感染拡大防止地域と重症化防止重点地域と大きく2つのグループに分け、それぞれ異なる対応を求める旨を「運用指針」として発出しました。

なお、6月12日には、国内外の状況から秋冬に向けていつ全国的かつ大規模な患者の増加を見てもおかしくなく、感染拡大防止措置による封じ込め対応は既に困難な状況であると考えられました。そこで、「運用指針」を改訂し、地域のグループ分けを止め、地域の実情に応じて対応可能とした上で、患者の入院措置や集団発生以外の事例の積極的疫学調査等の感染拡大防止措置を中止しました。

大阪・兵庫県の学校の一斉臨時休業については、総括会議において、一定程度の効果があったとする意見が多く出されました。これを受け、総括会議報告書として、学校や保育所、通所施設等(以下「学校等」という。)の臨時休業について、今回は一定の効果はあったと考えられるが、今後さらに、休業中の行動も含めた学校等の休業時の実態を把握し、情報を公開しながら知見を収集し、学校等の臨時休業の効果やそのあり方を検討すべきである、とまとめられました。また、社会的・経済的影響は大であるとの意見も出され、報告書では、学校等の臨時休業や、事業自粛、集会やイベントの自粛要請等には、感染者の保護者や従業員が欠勤を余儀なくされるなどの社会的・経済的影響が伴うため、国はそれらを勘案し、対策の是非や事業者によるBCP(事業継続計画)の策定を含めた運用方法を検討すべきである、また、実施に際しては社会的・経済的影響について理解が得られるように更なる周知が必要である、とまとめられました。