スペインインフルエンザ(後半)

スペインインフルエンザ(後半)

防衛医科大学校病院副院長(兼)感染症・呼吸器内科

教授 川名明彦

III. 世界を襲ったスペインインフルエンザ

4わが国のスペインインフルエンザ

わが国でも1918年(大正7年)8月下旬からスペインインフルエンザの流行が始まり、11月には全国的な大流行となりました 1),2),3)。

この年は、普段なら流行が終息するはずの5月頃になってもインフルエンザ様の疾患があちこちで発生しました。例えば軍の営舎に居住する兵士や紡績工場の工員、相撲部屋の関取など、集団生活をしている人達の間での流行が目立ちました。これらは季節性インフルエンザの流行が春過ぎまで長引いたものなのか、スペインインフルエンザの始まりだったのかは不明です。しかし米国からスペインインフルエンザ第1波(春の流行)が世界に拡散していた時期に一致しますので、この時ウイルスが日本に入ったとも考えられます。

本格的なスペインインフルエンザが日本を襲ったのは、1918年9月末から10月初頭と言われています。当時の内務省衛生局は1918年8月~1919年7月を「第1回流行」と記しています(なお、欧米の流行には第1波、第2波という表現を使いましたが、日本国内の流行は内務省の記載に従い第1回、第2回と記します。時期も多少ずれています) 2)。インフルエンザは各地の学校や軍隊を中心に1カ月ほどのうちに全国に広がりました。10月末になると、郵便・電話局員、工場・炭鉱労働者、鉄道会社従業員、医療従事者なども巻き込み、経済活動や公共サービス、医療に支障が出ます。新聞紙面には「悪性感冒猖獗(しょうけつ)」、「罹患者の5%が死亡」、山間部では「感冒のため一村全滅」といった報道が見られるようになります。この頃、死者の増加に伴う火葬場の混雑も記録されています。

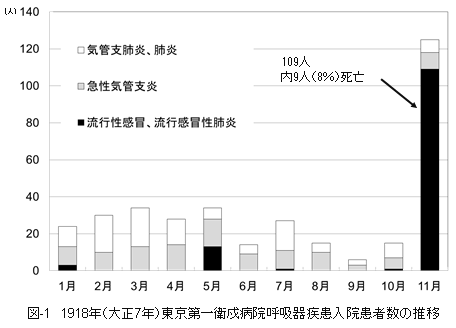

筆者らはスペインインフルエンザについて検証するため、当時の旧日本陸軍病院(東京第一衛戍病院)の入退院記録である「大正7年病床日誌目録」を調べました。それによると、同年10月までの呼吸器疾患の入院患者数の平均は約23人/月であったのに対し、11月に突如「流行性感冒」、「流行性感冒性肺炎」の患者が109人入院し、うち9人(8%)が死亡していました (図-1)4),5)。

突然の重症インフルエンザの多発で病院に大勢の患者が入院した様子がわかります。なお、図を良く見ると5月にも流行性感冒もしくは流行感冒性肺炎で入院している患者が見られますが、これは先述の「春の流行」を示すものかも知れません。

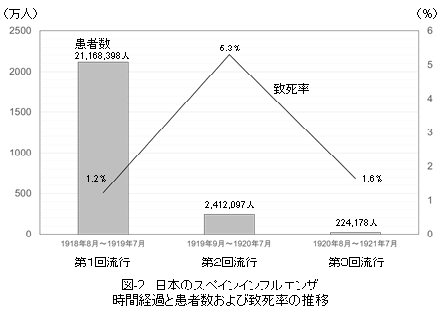

嵐のような第1回流行も12月頃には勢いが低下しました。当時の内務省衛生局は、日本国内の総人口5,719万人に対し、第1回流行期間中の総患者数は2,116万8千人と報告しています。すなわち国民の約37%がこの期間にインフルエンザにかかったことになります。このうち、総死亡者数は25万7千人とされていますので、単純に計算すると致死率は1.2%になります。

その後、第2回流行(1919年9月~1920年7月)では総患者数241万2千人、総死亡者数12万8千人(致死率5.3%)、第3回流行(1920年8月~1921年7月)では総患者数22万4千人、総死亡者数3,698人(致死率1.6%)と記録されています。内務省衛生局の資料をもとに日本のスペインインフルエンザの時間経過と患者数および致死率の推移を図-2に示しました 2)。

先述の通り確定診断の方法がなかった時代ですので、その数はあくまでも参考ですが、第1回より第2回流行のほうが、患者数は減少している一方、致死率が著しく上昇している点は米国と同様であり注目されます。第3回目は、総患者数からみてもすでに季節性インフルエンザに移行していると見たほうが良いかも知れません。

わが国も当時第一次世界大戦に参戦していたため、先に紹介した「リヴァイアサン号」事件に似た事件が発生しています。それは軍艦「矢矧(やはぎ)」事件です 1)。矢矧は呉を母港とする軽巡洋艦で、計469人を載せて航行中、1918年11月に立ち寄ったシンガポールで、一時上陸した乗組員によりインフルエンザウイルスが持ち込まれてしまいます。閉鎖空間である艦内でインフルエンザが爆発的に流行し、看護手、軍医も倒れ、最終的に306人(65%)が発症、うち48人が死亡(致死率16%)したというものです。一方、シンガポールから乗り込んだ便乗者の中にはスペインインフルエンザに1度かかって回復した者もおり、彼らは艦内では発病しませんでした。1度かかると免疫ができ、2度かからないこともこの事件は教えています。長い航海で乗組員は疲労が蓄積し環境も劣悪だったとはいえ、スペインインフルエンザのインパクトを現在に伝える貴重な事件の記録といえます。

わが国のスペインインフルエンザもその後国民の大部分が免疫を獲得するにつれて死亡率も低下し、季節性インフルエンザに移行して行きました。

5スペインインフルエンザの症状とは

平素見られる季節性インフルエンザは、感染後1~3日の潜伏期間のあと、突然の高熱と倦怠感、関節痛、腰痛、筋肉痛などの全身症状で始まり、少し遅れて鼻汁、咽頭痛、咳などの呼吸器症状が現れます。熱は38~39℃あるいはそれ以上にもなりますが、通常3、4日で解熱し、1週間程度で自然治癒に向かうことが大部分で、比較的予後の良い経過をたどります。しかし高齢者や基礎疾患を持つ人は重症化することもあります。

スペインインフルエンザも基本的には同様の症状だったと想像されますが、当時の記録を見ると、非常に突然の発症、チアノーゼ、血痰、鼻出血などの出血傾向が強調されています。死亡例の肺を解剖すると、血液の混ざった水分で肺が満たされた状態(肺水腫)や、細菌感染を合併した強い炎症の所見が見られたといいます。

また、スペインインフルエンザでは20~40歳代の青壮年層で亡くなる人も多くみられたといわれます 6),7)。季節性インフルエンザでは、死亡例は65歳以上の高齢者が大部分で、あとは年少児に少し見られるのが一般的ですので、スペインインフルエンザでは青壮年層でも亡くなる人が多かったことは極めて特徴的です。

筆者らは、先に述べたスペインインフルエンザ流行時のカルテをもとに、患者の症状についても検討しました 4),5)。生存患者(計124人)と死亡患者(計8人)とを比較してみると、死亡者は入院時体温が高く(生存者の平均38.7℃ vs 死亡者の平均39.9℃)、心拍数が多く(同89 vs 106/分)、胸部聴診上雑音があり(同54% vs 100%)、苦悶様顔貌を呈している(同4% vs 38%)ことがわかりました。胸部聴診上の雑音は肺炎の合併を疑わせる所見です。肺炎には、ウイルスそのものによる肺炎と細菌感染を合併した肺炎があります。記録の中には、青年が入院後5~6日で死亡する例もありましたが、このような超急性経過の症例はウイルス性肺炎を起こしていた可能性があります。

治療については、もちろん当時は抗菌薬や抗インフルエンザウイルス薬は無く、安静、輸液、解熱剤など対症療法が主でした。当時のカルテを見ると「ワクチン」という言葉も出てきますが、インフルエンザウイルス発見前であり、現在われわれが用いているワクチンとは異なるものです。

6スペインインフルエンザの病原体に迫る

スペインインフルエンザの原因ウイルスはA(H1N1)という亜型のインフルエンザウイルスであることがわかっています。このウイルスは、人と鳥とのウイルス遺伝子が再集合してできたと考えられ、1918年の時点では「新型インフルエンザ」と呼べるものでした 8)。このウイルスについて研究するためには、実物のウイルスが必要となりますが、流行は過去に終息しており入手できません。そこで、このウイルスを手に入れるための様々な試みがされてきました。アラスカの永久凍土の中に埋もれているスペインインフルエンザの犠牲者の遺体からウイルスを取り出そうとする試みもなされましたが成功しませんでした。1997年にタウベンバーガー(Taubenberger JK)らはスペインインフルエンザで死亡した当時の患者のホルマリン固定肺標本からウイルスRNAを抽出し、ウイルス遺伝子情報の一部を解読することに成功しました 9),10)。同じ頃、わが国の河岡教授らによって開発されたインフルエンザウイルスを人工合成する技術(リバースジェネティクス法)と組み合わせることで当時の遺伝子を有したウイルスを再現するという驚異的な研究が可能となりました 11)。その後、ウイルスの全塩基配列の決定も可能となり、スペインインフルエンザのウイルス遺伝子を持ったウイルスを使った研究が行われています 12)。その結果、このウイルスは哺乳類の肺に強い障害を引き起こし、また呼吸器系でウイルスが効率よく増殖することなどが明らかとなっています 13)。

7当時の感染対策について

現在、インフルエンザは患者の咳やクシャミに伴って気道から排出される飛沫(しぶき)の中に含まれるウイルスを介して感染することが明らかとなっています。飛沫を吸い込んで直接感染する場合や、飛沫のついた手や器物を介した間接的な感染があり得ます。したがって、感染防止のためにはマスク、手洗いのほか、患者とはできるだけ距離をあけることが効果的です。また患者は治るまでウイルスを排出し続けますので、できるだけ他の人との接触を控えることが大切で、そのためには仕事や学校を休むことも重要です。流行の極期には、学級閉鎖なども一定の効果があると考えられます。

1918年当時ウイルスは発見されていませんでしたが、気道を侵す病原体が咳やクシャミの際に放出され感染源になると考えられていました。様々な感染対策が行われたことが記録されています。例えば米国の一部の行政当局は、市民に対し人前で咳やクシャミを控え、マスクを着用することを推奨しました。また、学校、教会、劇場その他の大衆娯楽施設の閉鎖命令を出した記録もあります 14)。学校閉鎖など公衆衛生学的な対策を積極的に導入したセントルイス市では感染拡大防止に成功しましたが、そのような対策をとらなかったフィラデルフィアでは感染が拡大したとする記録も残されており、公衆衛生学的な介入の重要性を考える上でこの例は今でもよく引用されます 15),16)。

わが国でも内務省衛生局が1919年1月に「流行性(はやり)感冒(かぜ)予防(よぼう)心得(こころえ)」を公開しています 2)。それを見ると、「咳やクシャミをすると目に見えない程微細な泡沫が周りに吹き飛ばされ、それを吸い込むとこの病気にかかる」ので「病人、咳をする者には近寄らない」、「沢山人の集まっている所(芝居、活動写真、電車など)に立ち入らない」、「咳やクシャミをする時はハンケチ、手ぬぐいなどで鼻、口を覆う」ことが重要であると書かれています。また、インフルエンザにかかった場合は「すぐに休む」こと、「病人の部屋はなるべく別にし、病室に入る時はマスクを付ける」ことが勧められています(一部現代語に訳)。これは現在「咳エチケット」として推奨されていることとほとんど同じ内容で、現代のインフルエンザ対策と同じことが100年前に推奨されていたことに驚きます。ただ、あえて言うならば当時の感染対策では手指衛生(手洗い)にほとんど言及されていない点が気になります。現在は、どこにでも流水と石鹸があり、刷り込み式アルコール消毒薬も簡単に入手できますが、当時はそのような環境ではなかったのです。

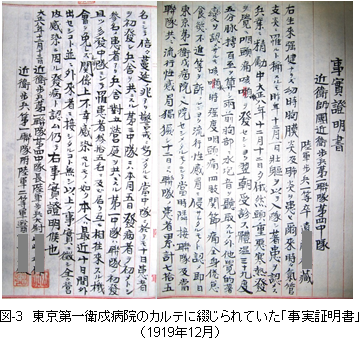

また、かなりしっかりと疫学情報が把握されていたことを示す資料もあります。内務省衛生局の資料には日本全国をカバーするインフルエンザに関する詳しい資料が掲載されています 2)。疾患定義などが明確でない時代とはいえ、現在の感染症サーベイランスに通じる事業がすでに行われていたことが伺えます。また、筆者らが調べたスペインインフルエンザ流行時の東京第一衛戍病院カルテの中には、共同生活する兵隊の営舎での感染の広がりを示す記録「事実証明書」が綴じられていました (図-3)。

ここにはわが国のスペインインフルエンザパンデミックの第2回流行時の様子が克明に記録されていました。「当部隊、隣接する部隊ともに流行性感冒が猖獗(しょうけつ)し、患者累計75人となり倍々と蔓延の兆しがあるため警戒に努めたが、兵舎を共にする者が次々と発症している」、「外出や外来者との接触が無いのに営内感染で拡大している」といった記載(一部現代語に訳)からは、軍隊内で感染者の人数がしっかりと把握され、公衆衛生的な介入も行われていたことが伺えました。

おわりに

過去100年を振り返ると、パンデミックとパンデミックの間で最も短かったのは1957年アジアインフルエンザから1968年香港インフルエンザまでの11年です。2009年に起きた直近のパンデミックから早くも10年が経過しようとしている現在、もう次のパンデミックが出現しても全く不思議ではありません。わが国では2009年以降「新型インフルエンザ等対策特別措置法」など法整備が進められ、行動計画やガイドラインが改定されるなどパンデミック対策は着々と進められています。また、薬やワクチンの備蓄、動物インフルエンザの監視も行われています。抗インフルエンザウイルス薬や抗菌薬を用いて現代の医療を行えば、大きなパンデミックが来たとしても、1918年のような被害は起こらないでしょう。しかし、スペインインフルエンザ当時の人々がどのようにしてパンデミックと戦ったのか、忘れること無く検証し、油断せず準備することが大切です。

私たちにとり、パンデミック対策は決して特別なことではなく、普段のインフルエンザ対策の延長線上にあるものです。流行期間中のマスク、手洗い、人混みを避けるといったことは、パンデミック中にも求められる対策です。平素からパンデミックを意識したインフルエンザ対策を心がけたいものです。

【文献】

1) 速水 融.日本を襲ったスペイン・インフルエンザ 人類とウイルスの第一次世界戦争 藤原書店,東京,2006.

2) 内務省衛生局編.東洋文庫778 流行性感冒「スペイン風邪」大流行の記録.平凡社, 東京,2008.

3) 加地正郎.スペインかぜ大流行-歴史に学ぶ 連載第1回.インフルエンザ 2003; 4: 59-66.~連載第9回.インフルエンザ 2005;6: 79-85.

4) Kawana A, Naka G, Fujikura Y, et al. Spanish influenza in Japanese armed forces, 1918-1920. Emerg Infect Dis

2007; 13: 590-593.

5) Kudo K, Manabe T, Izumi S, et al. Markers of diseases severity in patients with Spanish influenza in the

Japanese armed forces, 1919-1920. Emerg Infect Dis 2017; 23: 662-664.

6) Taubenberger JK, Morens DM. 1918 Influenza: the mother of all pandemics. Emerg Infect Dis 2006; 12:

15-22.

7) Morens DM, Fauci AS. The 1918 influenza pandemic: insights for the 21st century. JID 2007; 195:

1018-1028.

8) Belshe RB. The origins of pandemic influenza- lessons from the 1918 virus. N Engl J Med 2005; 353:

2209-2211.

9) Taubenberger JK, Reid AH, Krafft AE, et al. Initial genetic characterization of the 1918 ‘‘Spanish’’

influenza virus. Science 1997; 275: 1793-1796.

10) Reid AH, Fanning TG, Hultin JV, Taubenberger JK. Origin and evolution of the 1918 ‘‘Spanish’’ influenza

virus hemagglutinin gene. Proc Natl Acad Sci U S A 1999; 96: 1651-1656.

11) Neumann G, Kawaoka Y. Reverse genetics systems for the generation of segmented negative-sense RNA viruses

entirely from cloned cDNA. Curr Top Microbiol Immunol 2004; 283: 43-60.

12) Taubenberger JK, Reid AH, Lourens RM, et al. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes.

Nature 2005; 437: 889-893.

13) Watanabe T, Kawaoka Y. Pathogenesis of the 1918 pandemic influenza virus. PLoS pathogen 2011; 7:

e1001218

14) アルフレッド・W・クロスビー, 西村秀一訳.史上最悪のインフルエンザ 忘れられたパンデミック.みすず書房,東京,2009.

15) 尾身 茂.新型インフルエンザ:公衆衛生学的観点から.日本公衛誌 2009; 56: 439-445.

16) Hatchett RJ, Mecher CE, Lipsitch M. Public health interventions and epidemic intensity during the 1918

influenza pandemic. PNAS 2007; 104: 7582-7587.