鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス

鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス

国立感染症研究所 インフルエンザウイルス研究センター第2室 室長

影山 努

Ⅰ. 世界で初めての報告となる鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒト感染事例

2013年3月31日、中国国家衛生・計画出産委員会は、世界で初めてとなる鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス(以下、「H7N9鳥ウイルス」という)に感染した3名の患者(上海市で2名の男性が2月下旬に発症して3月に重症肺炎により死亡し、安徽省で1名の女性が3月に重症肺炎を発症)を確認したことを発表しました 1)。その後、江蘇省、浙江省、北京市、河南省、山東省、江西省、福建省、湖南省、台湾(江蘇省に来ていた男性が帰宅後に発症)でもヒト感染事例が相次いで報告されるようになり、5月10日までの感染者数の累計は131名となりました 2)。感染患者のほとんどに肺炎の症状があり、致死率(感染例数に対する死亡例数の割合)も高く 3)、多くは急性呼吸促迫症候群による重症呼吸不全も起こしていました。また急激に患者数が増大したこともあり、当初は致死性の高いパンデミック(世界的大流行)の発生が懸念されましたが、濃厚接触(感染あるいは感染疑いの患者に接触する、行動を共する、航空機などで近隣の座席に座った場合などが考えられます)による家族内感染を除けば、持続的なヒトからヒトへの感染伝播事例は確認されず、鳥からヒトへの限定的な感染であったと考えられるようになりました。しかしインフルエンザウイルスは変異しやすいためこのまま鳥からのヒト感染が続くようだと、その間にウイルスが変異する可能性も高くなります。これまでヒトでH7N9鳥ウイルスが流行したことはなく、人々はこのウイルスに対して免疫を持っていないため、ヒトからヒトに容易に感染伝播するように変異したウイルスが出現するとパンデミックになる可能性があります。幸いにもまだそのような変異はありませんが、今後もこのウイルスが鳥の間で流行し続ける限り、このウイルスを由来としたパンデミックの可能性がなくなることはありません。

本稿では、H7N9鳥ウイルスのヒト感染事例の今日までの経緯と、わが国の感染症対策について記します。

Ⅱ. H7亜型の鳥インフルエンザウイルスについて

インフルエンザウイルスはA型、B型、C型、D型の4つの型に分類されます。さらに、A型ウイルスは、その表面に存在する2種類のタンパク質(ヘマグルチニン(HA)、ノイラミニダーゼ(NA))の種類の違いにより亜型に細分類されます。これまでに、18種類のHAと11種類のNAが確認されているので、理論的には、その組み合わせの数だけの亜型が存在することになります。毎年ヒトの間で流行が繰り返される季節性のA型ウイルスの場合、現在はH3N2、H1N1pdm09(※)の2つの亜型が流行しています。なお、ヒトはA型、B型、C型ウイルスに感染しますが(D型ウイルスに対する抗体を持つヒトの存在も確認されていますが、感染患者の報告はまだありません)、鳥はA型インフルエンザウイルスにしか感染しません。

※ 2009年に出現したブタインフルエンザウイルスを起源とする新型インフルエンザウイルスに由来し、2011年以降も季節性インフルエンザとして流行するようになったため、それまで流行していたH1N1亜型(ソ連型)と区別するため亜型の後にpdm09を付けることとされました。

一方、18種類のHAのうちH1~H16、11種類のNAのうちN1~N9の亜型のA型ウイルスが水禽類(カモ類などの水鳥)から検出され(H17N10、H18N11亜型のA型ウイルスはコウモリから検出)、他の動物種では一部の亜型しか検出されていないことから、A型ウイルスの自然宿主(自然界で寄生体と共生している宿主のことで、自然宿主に対して通常は無害)は水禽類と考えられています。A型ウイルスが自然宿主の鳥に感染した場合、通常はほとんど症状を示すことはありませんが、H5、H7亜型の場合は、家きん(ニワトリ、アヒル、ウズラなど鳥類の家畜)に感染すると、致死率が100%に近い非常に強い病原性を示す場合があります。そのような、家きんに対して強い病原性を持つウイルスを高病原性鳥インフルエンザウイルスと呼びます。H5、H7亜型でも家きんに感染して病原性をほとんど示さないウイルス(これを低病原性鳥インフルエンザウイルスと呼びます)も自然界には存在しますが、低病原性鳥インフルエンザウイルスが家きんの間で流行を繰り返す間に、低病原性から高病原性に変異して、家きんに甚大な被害を及ぼすことがあります。そのためわが国では「家畜伝染病予防法」により低病原性、高病原性に関係なく家きんでH5とH7亜型の鳥インフルエンザウイルスが検出されると対象となるすべての鳥を殺処分して、家きんに対する厳重な感染症対策を講じることになります。H5、H7亜型以外に、これまでに低病原性から高病原性に変異した亜型はありません。なお、鳥に対して高病原性を示すウイルスであっても、必ずしもヒトに対する病原性が高いとは限りません。後述の低病原性H7N9鳥ウイルスのように鳥に対しては低病原性であっても、ヒトに感染して発症すると高い致死率を示す場合もあります。

Ⅲ. 鳥インフルエンザウイルスのヒト感染について

ウイルスが動物に感染して細胞の中に侵入する際、ウイルスは細胞表面で特定のタンパク質(受容体)と結合します。鳥インフルエンザウイルスは、鳥の呼吸器と消化器にある鳥に特徴的な受容体を認識して感染・増殖します。一方、ヒトで流行する季節性のA型インフルエンザウイルスは、ヒトの呼吸器、特に上部気道にあるヒトに特徴的な受容体を認識して感染・増殖します。そのためヒトは鳥インフルエンザウイルスに感染して発症することはほとんどない(これを種の壁と言います)と考えられていましたが、1997年8月に世界で初めてとなる高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルス(以下、「H5N1鳥ウイルス」という)のヒト感染死亡事例が香港で確認されると、その後も次々にヒト感染事例が報告されるようになり、ヒトも鳥インフルエンザウイルスに感染して発症し、死亡することもあるということが認識されるようになりました。(第11回 鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスを参照)。

2013年3月31日に、H7N9鳥ウイルスのヒト感染事例が中国で報告されましたが、その後すぐに生鳥市場の環境中やハト・鶏からもH7N9鳥ウイルスが分離されたことから、既にこのウイルスは鳥の間で流行しており、その後もさらに流行の規模や範囲が拡大する可能性も考えられました。このウイルスの鳥への病原性は低く、感染した鳥は致死性を示さなかったため、このウイルスの感染拡大に気付くのは難しかったと考えられます 4-5)。

通常の鳥インフルエンザウイルスは鳥の体温(41℃)でよく増殖しますが、ヒトの体温(37℃)だとあまり増殖しません。ところがこのH7N9鳥ウイルスの中には、ヒトの体温でもよく増殖するように変異したウイルスも見つかっており、さらにヒトの呼吸器、特に上部気道に感染しやすい変異を持つウイルスも見つかりました 4-5)。しかし、濃厚接触による家族内感染などを除けば、ヒト-ヒト間で持続的に感染伝播した例はなかったため、鳥からヒトへの感染が限定的に起きていただけと考えられました。もしこのウイルスの流行がこのまま続き効率的にヒト-ヒト間で容易に感染するような変異を持つウイルスが出現すればパンデミックになる可能性も考えられたため、中国政府はこのウイルスを高感度に検出できる検査法を確立して全国規模の検査態勢を整えるとともに、感染患者が確認された地域の生鳥市場の閉鎖やこのウイルスに感染した家きんの殺処分を進めるなどの対策を行いました。その結果、5月末までのヒト感染事例数は132名でしたが、その後、感染事例の報告数は急減し、2013年3月から2014年8月 (2013/14シーズン)までの間の感染者は合計で135名にとどまり、死亡者は44名でした 6)。

Ⅳ. わが国の対応とH7N9鳥ウイルス遺伝子検査網の構築について

Iで述べたように、H7N9鳥ウイルスのヒト感染事例が報告された後の中国では清明節や労働節といった連休を控えており、人々の移動とともにウイルスが国内外に拡散して日本国内にもウイルスが侵入する可能性が考えられました。実際に、香港、マレーシアでは中国から移動したインフルエンザ様症状を発症した患者からH7N9鳥ウイルスが検出され、死亡例も相次いで報告されたこともあり、わが国では2013年4月26日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において、鳥インフルエンザ(H7N9)感染症を指定感染症に定め、このウイルス感染症に対して迅速な感染症対策を実施できる体制を整えました。指定感染症とは、既存の感染症でウイルス変異などにより、感染性が高まったり毒性が強くなることなどを想定し、必要に応じて感染した患者を指定の医療機関に入院させて隔離したり、就業を制限するなどといった措置ができるように政令で定められた感染症のことです(2015年1月21日に、指定感染症とほぼ同等な感染症対策が実施可能な2類感染症に変更となりました)。

国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター(以下、「感染研」という)では、季節性インフルエンザウイルスと区別してH7N9鳥ウイルスを特異的かつ高感度に検出するためのウイルス遺伝子検査法を新たに構築しました 7)。4月10日に中華人民共和国疾病予防管理センター(以下、「中国CDC」という)から入手したH7N9鳥ウイルスを用いて新たに構築した検査法に問題がないことを確認し、4月12日までに地方自治体に設置されている全国74カ所の地方衛生研究所と16カ所の検疫所に検査試薬等を配布して、H7N9鳥ウイルスを全国規模で検査できる体制を整えました。ウイルス遺伝子検査は、高度な遺伝子検査の技術を持つ熟練した検査員と、設備の整った実験室がなければ実施できません。ウイルス遺伝子検査に通常は3~4時間を要します。

2013年5月2日付の厚生労働省からの通知により、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状があり、症状や所見、渡航歴、接触歴等からH7N9鳥ウイルスの感染が疑われると判断された場合は、速やかに保健所へ情報提供して保健所と相談の上、検体(喀痰、咽頭拭い液等)を採取した場合は各自治体の地方衛生研究所でウイルス遺伝子検査を実施することになりました 8)。また、全国の空港や海港にある検疫所では、中国からの帰国者・旅行者等に対して、注意喚起カード(健康カード)を配布するなどして、健康状態の確認や体調が悪化したときの対応を周知するとともに、感染が疑われる患者に対しては状況に応じて、質問、診察、ウイルス遺伝子検査を含めた検査の実施もしくは入国後10日間の健康状態の観察を実施し、もしインフルエンザ様症状が出た場合は医療機関への受診と保健所等へ連絡をするように指示をするといった対策が取られました。

Ⅴ. 医療機関におけるH7N9鳥ウイルス感染の診断方法について

日本では、抗原抗体反応法を利用したインフルエンザ迅速診断キットを季節性インフルエンザの補助診断に利用することができます。迅速(5-30分程度)に検査結果が得られ、患者の目の前で簡便に検査できることもあり、多くの医療機関でインフルエンザの診断検査にこのキットが使われています。ただし、この検査ではA型とB型ウイルスを区別して検出できますが、A型ウイルスの亜型は分かりません。また、ウイルス遺伝子検査と較べると検出感度が低い(キットによって違いはあるが、およそ1/100~1/1000の検出感度)ため、発症後すぐに採取した検体やウイルスが存在している部位から適切に採取できなかった検体など検体中のウイルス量がキットで検出できるレベルに達していなかった場合は陰性となることがあります(このように、本来は陽性なのに陰性と判定される場合を「偽陰性」といいます)。

インフルエンザ迅速診断キットのH7N9鳥ウイルスへの反応性は当初は不明であったため、感染研では中国CDCから入手したH7N9鳥ウイルスを発育鶏卵で増殖させたウイルス液を用いて、2013年4月の時点で国内での製造販売承認を受けて市販されていた20種類のインフルエンザ迅速診断キット(検査結果を目視で確認するタイプのキットのみ)に対するH7N9鳥ウイルスの反応性を調べました。その結果、検討に用いたどのキットもH7N9鳥ウイルスをA型ウイルスとして検出できることを確認しています 9)。もしこのウイルスに感染したとしても、早期に抗インフルエンザ薬を使用するなどの治療を行えば、重症化を防ぐことができると考えられ、治療の観点からもインフルエンザ迅速診断キットの利用は有用と考えられました。

ところが、H7N9鳥ウイルスのヒト感染事例の中には、喀痰検体のみがウイルス遺伝子検査で陽性となり、咽頭拭い液からはウイルス遺伝子が検出できない例も報告され、季節性インフルエンザとは異なり、検体採取部位によっては偽陰性となってしまう可能性も懸念されました 10)。また、多くのキットで鼻腔拭い液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液が検査適用となっているものの、喀痰は検査適用外となっており、喀痰を検査しても正しい結果が得られるとは限りません。このような理由により、インフルエンザ迅速診断キットだけに頼った診断だけでは、特に偽陰性の場合、本来の陽性例を見逃してしまう可能性があるため、H7N9鳥ウイルスの感染が疑われる場合、最終的な陽性・陰性の確認をウイルス遺伝子検査により行う必要があります。

Ⅵ. 現在までのH7N9鳥ウイルスのヒト感染事例の状況 11)

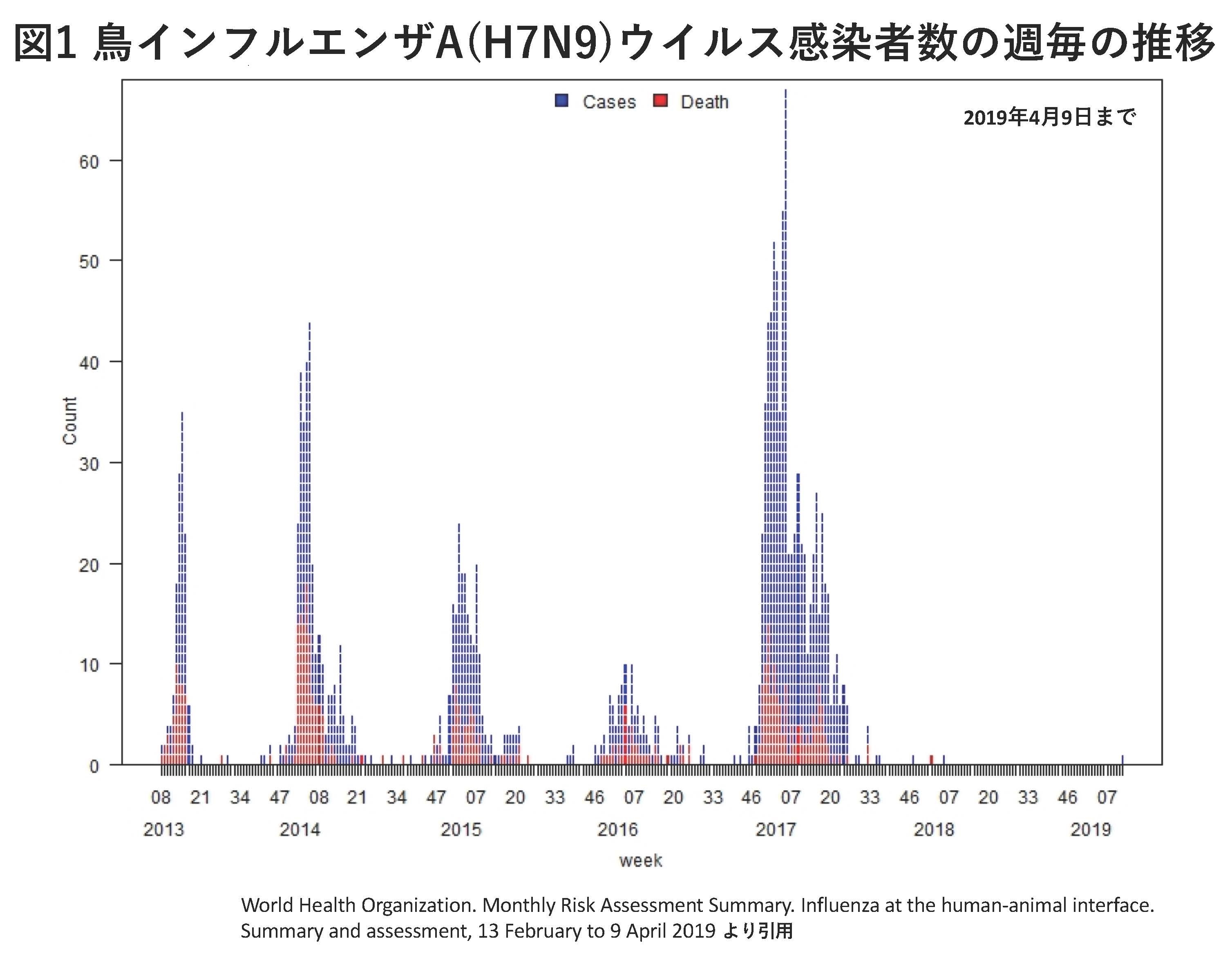

中国では2013年以降も、毎年10月から3月頃までの冬季の間、12月頃をピークに多くのH7N9鳥ウイルスのヒト感染事例が報告されています(図1)。第1波(2013年8月まで)の感染者は135名、死亡者は45名であったのに対し、第2波(2013年10月~2014年9月)では感染者が318名、死亡者が130名と急増しました。

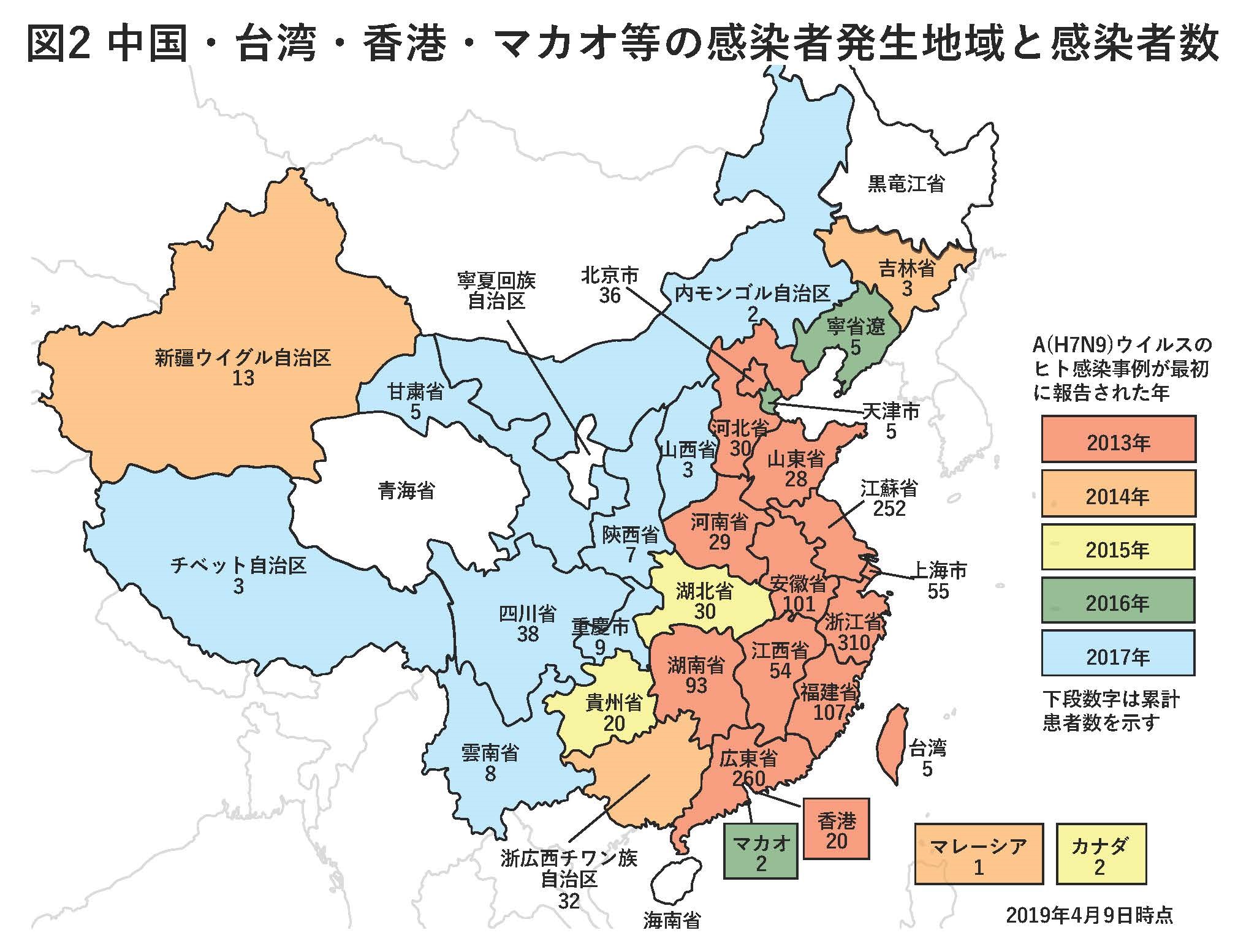

しかし第3波(2014年10月~2015年9月)では、感染者226名、死亡者100名、第4波(2015年10月~2016年9月)では、感染者119名、死亡者45名となり、第2波をピークに感染者数と死亡者数は年々減少しましたが、第5波(2016年10月~2017年9月)では、感染者数、死亡者数ともに急増し、第4波までの感染者総数と死亡者総数に近い感染者764名、死亡者288名となりました。図2ではH7N9鳥ウイルスのヒト感染事例が最初に確認された年を省・直轄市別に示しています。

また第5波の2017年2月4日には、家きんへの病原性が低病原性から高病原性に変異した高病原性H7N9鳥ウイルスのヒト感染事例が台湾で報告されました。1月23日にインフルエンザ様症状を発症した中国広東省在住の患者が台湾に移動した後に重症化し、2月4日に高病原性H7N9鳥ウイルスである事が確認されました。中国国内でも2016年12月29日に発症した患者から高病原性H7N9鳥ウイルスを検出した事例が2017年2月18日に報告され、その後も高病原性H7N9鳥ウイルスのヒト感染事例の報告が相次ぎました。ただし、この高病原性H7N9鳥ウイルスと従来の低病原性H7N9鳥ウイルスのヒト感染事例を比べても明らかな臨床像の違いはなく、家きんに対して高病原性に変化しても、ヒトに対する病原性は変わらないことが示唆されています 12)。また、ヒトからヒトへの感染は家族間または病院での感染患者と接触した医療従事者等の濃厚接触に限られ、ヒト感染事例は生鳥市場などでのウイルスに感染した生鳥やウイルスに汚染された環境での曝露との関連性が強く、このウイルスのヒトからヒトへの伝播性に変化はないと考えられました。また、第5波では生鳥市場や生鳥に関連する環境からのサンプル中のH7N9鳥ウイルス陽性率が12月頃から急激に増加しており、このウイルスに感染した生鳥市場の鳥が増えることにより、人々がウイルスに曝露される機会も増え、ウイルスに感染する可能性も高まり、環境中のウイルス検出数が相対的に多い地域で感染患者数が多くなったと考えられています 13-14)。

2016年11月頃から中国では家きんに対して高病原性H5N1鳥ウイルスとH7N9鳥ウイルスのワクチンを使用し始めました。第6波(2017年10月~2018年9月)では3月までにヒト感染事例が3例のみ確認されましたが、それ以降2019年4月に内モンゴル自治区で1例のヒト感染事例が確認されるまで1年近く、ヒト感染事例は確認されていません。第5波以降にヒト感染事例数が急激に減少した理由についてはまだ明確にはなっていませんが、家きんへのワクチン使用の影響、中国都市部での食習慣の変化(生鳥市場が閉鎖されてパックされた肉が流通するようになり、人々のウイルス暴露の機会が減った)による影響等が考えられています。

輸入感染例を除けば、まだ中国以外でH7N9鳥ウイルスのヒト感染事例の報告はなく、中国国内においては家きんへのワクチンの導入により、家きんでの高病原性鳥インフルエンザの発生が抑えられている状況と考えられます。しかしワクチンにより発症を抑えられたとしても、ウイルス感染を完全に防ぐことはできないため、ウイルスは消滅することなく家きんの間でウイルス感染が持続している可能性があります。また、ワクチンが効かない変異ウイルスが出現して感染が拡がる可能性もあります。

日本ではこれまでに、野鳥や家きんから中国由来のH7N9鳥ウイルスが検出されたという報告はありません。また中国と国境を接しているベトナム、モンゴル、ロシアなどにおいても、野鳥や家きんからは未だにウイルスは検出されていません。しかしながら、このウイルスが中国国内の家きんから消滅しない限り、野鳥に感染してウイルスが拡がる可能性があり、もし日本に飛来する渡り鳥に感染すれば、渡り鳥により日本にこのウイルスが持ち込まれて、家きんや野鳥の間でウイルスが拡がる可能性があります。また、海外から携帯品として国内に不正に持ち込まれた生鮮鶏肉やあひる肉から中国由来のH7N9鳥ウイルスを含め鳥インフルエンザウイルスが検出された報告があり15-16)、人の手を介してウイルスが拡散する可能性もあります。中国国内での家きんにおけるH7N9鳥ウイルス感染の流行が止まない限り、このウイルスが世界中に拡がる可能性があるため、引き続きこのウイルスを監視していく必要があります。

新型インフルエンザ対策におけるプレパンデミックワクチンの国家備蓄

新型インフルエンザ発生後のパンデミックワクチンの開発・製造には一定の時間がかかるため、それまでの間の感染症対策の一つとして、わが国では医療従事者や国民生活および国民経済の安定に寄与する業務従事者などがプレパンデミックワクチンの接種を行えるようにするため、プレパンデミックワクチンの国家備蓄が2006年から行われてきました。これまではA(H5N1)亜型ウイルスに対してのみプレパンデミックワクチンの備蓄を行ってきましたが、2019年度の備蓄分からは、A(H7N9)亜型ウイルスのプレパンデミックワクチンも備蓄されるようになります。ワクチン株には、2016年にヒトから分離された高病原性のA/Guangdong/17SF003/2016(H7N9)ウイルスを低病原性に改変した A/Guangdong/17SF003/2016(IDCDC-RG56N)株が採用されました。

【文献】

1) World Health Organization. Human infection with influenza A(H7N9) virus in China. 1 April 2013

2) World Health Organization. WHO risk assessments of human infection with avian influenza A(H7N9) virus.

WHO Risk Assessment as of 10 May 2013.

3) Qun Li, Lei Zhou, et al. Epidemiology of human infections with avian influenza A (H7N9) virus in China. N

Engl J Med. 2014;370(6):520-32.

4) Tsutomu Kageyama, Seiichiro Fujisaki, et al. Genetic analysis of novel avian A(H7N9) influenza viruses

isolated from patients in China, February to April 2013. Euro Surveill. 2013;18(15):20453.

5) Rongbao Gao, Bin Cao, et al. Human infection with a novel avian-origin influenza A (H7N9) virus. N Engl J

Med. 2013;368(20):1888-97

6) World Health Organization. Monthly Risk Assessment Summary. Influenza at the human-animal interface.

Summary and assessment as of 29 August 2013.

7) 国立感染症研究所. H7N9検査マニュアル. Available at : https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/flutoppage/2277-flu2013h7n9/flucenter/3561-h7n9-manual.html

8) 厚生労働省. Available at : http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/dl/2013_0502_03.pdf

9) 国立感染症研究所. 国内で市販されているインフルエンザ迅速診断キットの鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスに対する反応性について. Available at : https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/2277-flucenter/3578-rdt-130523.html

10) Yu Chen, Weifeng Liang, et al. Human infections with the emerging avian influenza A H7N9 virus from wet

market poultry: clinical analysis and characterisation of viral genome. Lancet. 2013;381(9881):1916-25

11) World Health Organization. Monthly Risk Assessment Summary. Influenza at the human-animal interface.

Available at : https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAI_Risk_Assessment/en/

12) Min Kang, Eric HY Lau, et al. Epidemiology of human infections with highly pathogenic avian influenza

A(H7N9) virus in Guangdong, 2016 to 2017. Euro Surveill. 2017;22(27).

13) Lei Zhou, Ruiqi Ren, et al. Sudden increase in human infection with avian influenza A(H7N9) virus in

China, September-December 2016. Western Pac Surveill Response J. 2017;8(1):6-14.

14) Lei Zhou, Yi Tan, et al. Preliminary Epidemiology of Human Infections with Highly Pathogenic Avian

Influenza A(H7N9) Virus, China, 2017. Emerg Infect Dis. 2017;23(8):1355-1359.

15) AkihiroShibata, Takahiro Hiono, et al. Isolation and characterization of avian influenza viruses from

raw poultry products illegally imported to Japan by international flight passengers. Transbound Emerg Dis.

2018;65(2):465-475.

16) AkihiroShibata, Masatoshi Okamatsu, et al. Virology. Repeated detection of H7N9 avian influenza viruses

in raw poultry meat illegally brought to Japan by international flight passengers. 2018;524:10-17