2009年新型インフルエンザ ―「未知の感染症」をどのように報じたのか?―

2009年新型インフルエンザ ―「未知の感染症」をどのように報じたのか?―

日本経済新聞社 編集局社会部次長

前村 聡

Ⅰ. 「新型」発生をめぐる報道 ~「海外で57人死亡」の衝撃

「メキシコ市周辺で57人が死亡した疑いがある」。2009年4月24日、米国とメキシコ周辺で豚が感染するインフルエンザウイルスに数百人が感染しており、死者が相次いでいることを世界保健機関(WHO)が発表した。WHOの発表を日本のメディアでは時事通信が同日午後7時37分に配信したのが一報だった。ここから新型インフルエンザ報道は一気に加熱していった。

当時、15年目の社会部記者だった私は2回目となる厚生労働省担当になって間もない時期だった。この日の昼すぎには米国の疾病対策センター(CDC)が「米国で7人が豚インフルエンザに感染した」と発表した情報が伝わっていたが、CDCは「拡大の危険性は低い」と説明していた。私自身も警戒していたのは、致死率の高い強毒型となりやすい鳥インフルエンザから生まれる新型だっただけに、「豚インフルエンザであり、強毒型ではないようだ」と考えていた。夕刊で一報を伝えた朝日新聞と読売新聞も「豚の体内でも新型インフルエンザが生まれやすいが、一般に毒性は弱いと考えられている」と説明するなど、社会面での記事の扱いは小さかった。

それだけにその日の夜に飛び込んできた「57人が死亡した疑いがある」というWHOの発表に、私たち担当記者は「ついに強毒型の新型インフルエンザが発生したのか……」と大きな衝撃を受けた。

日本時間の午後9時すぎにはメキシコの保健相が「新型インフルエンザが発生したとして、首都のメキシコ市と中部のすべての学校を休校にする」と発表。世界的な警戒が高まるなか、翌4月25日付の朝刊では、朝日新聞は1面トップ記事として「豚インフルか、60人死亡 メキシコで感染の疑い800件」という見出しで大きく報じ、「毒性強い新型か」という解説記事も掲載した。日経新聞も「米・メキシコで豚インフル」として1面で報じた〔記事1〕。

4月25日は土曜日だったが、午前11時から厚生労働省9階にある記者会見室で、同省の新型インフルエンザ対策室長がWHOやCDCの海外情報を日本語にまとめた資料を配布して説明した。同時に、空港の検疫所で高熱の患者を見つけ出すため体表面の温度をチェックできるサーモグラフィーを導入するほか、夕方までに一般向けの電話相談窓口を開設することを明らかにした。

「日本でも多数の死者が出るかもしれない」。記者会見に参加した新聞やテレビの記者は危機意識を持ちながらも、厚生労働省の説明に対する質疑応答は声を荒らげることもなく淡々と進んだ。なぜだろうか。それは6年前の2003年、当時は新型インフルエンザの可能性が疑われたSARS(サーズ=重症急性呼吸器症候群)が海外で流行した経験を踏まえ、日本政府が新型インフルエンザに迅速に対応できるように感染症法を改正するなど対策を進めてきたことを知っているためだった。私自身も当時、1回目の厚生労働省担当として報じた経験があった。経験がない記者も、厚生労働省新型インフルエンザ対策室が2週間に1回、厚生労働記者クラブ向けに新型インフルエンザ対策に関する勉強会を通じて知識を得ていた。経験がなくとも「知っている」ということは、衝撃的なニュースでも冷静に対応できると感じた。

実際に各メディアはこうした勉強会などで得た情報に基づいて、すでに新型インフルエンザが発生した場合に向けて原稿の準備を進めていた。日経新聞では、事前に「リスクをあおるのではなく、読者の不安を少なくするため、詳しい解説記事を積極的に掲載する」という方針を社内で確認しており、感染を予防するための方法を図解した記事などを用意し、新型インフルエンザに詳しい専門家にもネットワークづくりを進めて状況に応じて的確なコメントを掲載する態勢を整えていた。

他紙も社説で「冷静に、警戒を怠りなく」(4月26日付朝日新聞朝刊)、「冷静に十分な警戒を」(4月27日付毎日新聞朝刊)、「まず感染状況の把握が肝要だ」(4月27日付読売新聞朝刊)と掲載し、記事も新型インフルエンザに対する解説を多く盛り込み、この段階では国民の不安をあおらない報道を強く意識していた。

Ⅱ. 水際対策をめぐる報道 ~「検疫で上陸防止」の誤解

海外での感染拡大のニュースが次第に報じられるなか、日本政府は感染した患者が確認されていないだけに島国であるメリットを最大限生かそうと、感染の疑いのある人を入国審査で厳しく検疫する「水際対策」に力を入れ、メディアも中心的に報じるようになっていった。

だが水際対策には限界がある。インフルエンザに限らず感染症の多くは感染しても症状が出るまでの「潜伏期間」がある。季節性インフルエンザの場合、2~5日間とされる潜伏期間中、発熱やせき、くしゃみ、頭痛などの症状もなく、検疫で問診票やサーモグラフィーで体表面の温度を測ったとしてもすり抜けてしまう。新型インフルエンザの場合、出現したウイルスによって季節性と異なる可能性があるが、いずれにしても潜伏期間があるため、すり抜けを防ぐことはできない。

日本語で「検疫」と訳された英語「quarantine」はヴェネチア方言のイタリア語で「40日間」を意味する「quaranta giorni」が語源だ。14世紀中ごろにヨーロッパとアジアの人口を約3割減少させたペストの拡大を防ぐために、船や離島に入国しようとする人を「40日間」隔離して症状が出ないことを確認してから入国させていた対策から生まれた。入国する側にとっては非常に厳しい措置だった。だが航空機の普及で国境を越える人の往来は迅速になり、感染症も解明が進み、治療法も進歩した近年では感染防止のため40日間も入国を妨げることは物流や人権の面からしても現実的ではなくなった。日本の感染症法でも原則として入国前に検疫で感染を確認した場合、他者への感染の恐れがなくなるまで病院や施設に停留する方式だが、「検疫」といっても本来の「40日間」という厳格な対応でないため、潜伏期間中の渡航者を通じて感染症が国境を越えて入っていることを完全には防げないのが実状だ。

2003年にSARSが海外で流行した際には、日本政府は検疫にサーモグラフィーを導入するなど水際対策を強化したものの、台湾で新型インフルエンザの治療に当たっていた医師が観光のために日本を訪れて関西地方を旅行し、台湾に戻った後に発症したケースがあった。医師の立ち寄り先では「感染の恐れがあるのではないか」と大きな騒動となった。潜伏期間中の患者は入国の際も出国の際も検疫では感染を見抜くことはできないことは経験済みだった。

にもかかわらず、2009年の新型インフルエンザの流行の際には、麻生太郎首相(当時)が海外での流行を受けて4月26日に記者団に「日本に入ってきて広がるのを水際で止めなければならない」と発言した〔記事2〕。さらにWHOが日本時間の4月28日午前5時すぎに新型インフルエンザの警戒水準(フェーズ)を「4」(感染地域は限定的であるが、人から人への連続した感染が確認された状態)に引き上げる発表を受け、同日午前7時から厚労省で緊急記者会見した舛添要一厚労相(当時)が「ウイルスの国内への侵入を阻止するため、水際対策の徹底を図っていくことに万全を尽くす」と説明したように、政治家が「水際対策を徹底すれば、ウイルスの侵入を防げる」と受け止められる発言を繰り返した。

厚生労働省としては、WHOのフェーズ4宣言を受け、専門家の意見も踏まえた対策の目標では第1に「感染拡大のタイミングを可能な限り遅らせ、その間に医療体制やワクチンの接種体制の整備を図る」ことを掲げていた。水際対策はあくまで「時間稼ぎ」に過ぎず、決して水際対策でウイルスの侵入を防げることを前提にしていなかった。こうした正しい政策目標を行政が掲げていても、「海外では発生しているけれど、日本は大丈夫。安心してください」という「安全」「安心」を強調しようとする政治家の発言を私たちメディアがそのまま報じ、さらに白い感染防護服に身をまとった職員などが航空機内や空港を駆け回る光景を繰り返しテレビや新聞で伝えることで、「検疫を強化すれば日本への上陸を防げるのではないか」という期待と誤解を国民に広めた側面は否めない〔記事3〕。

後日の調査では、日本に上陸した新型インフルエンザの遺伝子型を分析したところ、WHOが「メキシコ市周辺で57人が死亡した疑いがある」と発表した4月24日より2日前にすでに日本にウイルスは上陸しており、近畿圏で感染の拡大が始まっていたことが確認されている。検疫の強化は確かに「時間稼ぎ」としては必要だが、水際対策に力を入れすぎたため、医療現場から検疫への応援に駆り出される医師や看護師が増えた。さらに感染した可能性を否定できない渡航者が入国後に発症しないか定期的に連絡して確認する「健康監視」の対象者も次第に増え、4月28日から5月21日までで約13万人に上った。保健所は日常業務に加え、1保健所で平均1日77人の追跡調査に追われた。結果的に本来は「時間稼ぎ」の間に国内での感染拡大に備えて態勢を整えるべき医療現場が水際対策で疲弊してしまった。振り返ると、検疫の限界を繰り返し伝え、水際対策に力を入れすぎる政策に対して警鐘を鳴らす報道が必要だったと考える。

Ⅲ. マスクをめぐる報道 ~「予防のため着用」で混乱

「遺伝子検査の結果は陰性」――。検疫で感染が疑われた渡航者に対する遺伝子検査の結果が毎日のように厚生労働省から発表された。折しも4月下旬から5月上旬のゴールデンウィークの時期。私たちメディアは、海外旅行から帰国した観光客や訪日客のなかで初の患者は、①入国前の検疫で見つかるケース、②検疫をすり抜けて国内で見つかるケースという2つのケースについて警戒を強め、報道の準備を進めていた。

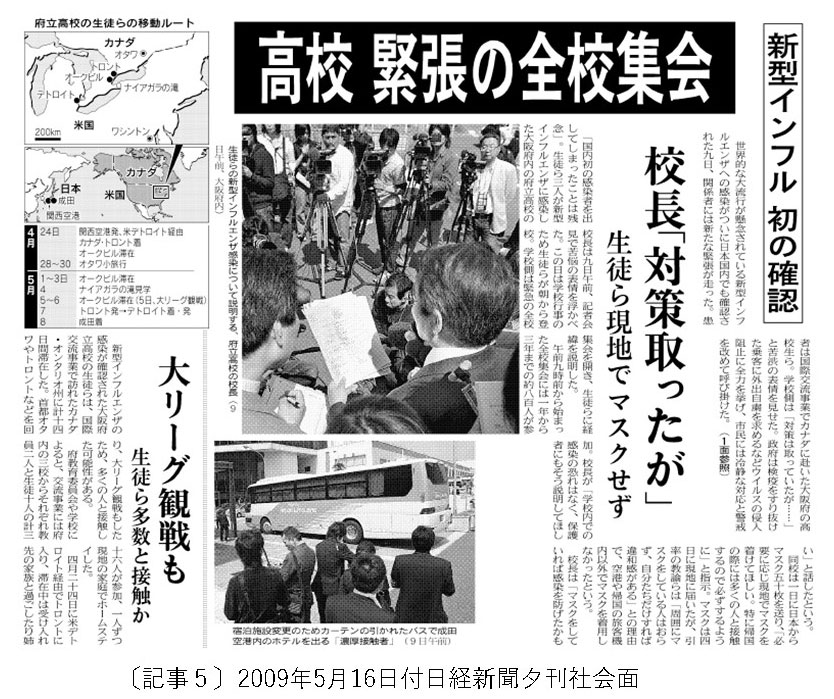

最も警戒し、休みを返上して取材していたゴールデンウイークを過ぎても「遺伝子検査の結果は陰性」の発表が続いたがゴールデンウイークが明けた5月8日、学校行事でカナダに滞在した後に米デトロイト経由で成田空港に帰国した大阪府内の高校生が新型インフルエンザに感染していることが入国前の検疫で初めて確認された。

「感染者を初確認」。新聞各社は5月9日付朝刊の1面トップ記事で大々的に報じた。日経新聞を始め新聞各社は国民がパニックに陥らないように、こうした不安を与える情報を報道する際は「安心情報」も積極的に発信した。

たとえば「Q&A 感染拡大時の対応は 国内でも長期の警戒必要 人混み避け、手洗い タミフル治療に効果」(5月9日付日経新聞夕刊)、「予防対策 手洗い15秒以上」(同日付朝日新聞夕刊)、「Q&A 新型インフル、日常生活での注意 マスク、手洗い、うがい必須」(同日付読売新聞夕刊)など、改めて予防策を図解入りで掲載した。ただマスクに関しては単に着用を呼びかけるだけだったため、「予防するためにはマスクが必要」というイメージを植えつけた〔記事4〕。

「マスクをしていても予防には十分ではない」ことは、新型インフルエンザ発生に備え、2008年9月20日に専門家会議がまとめた「新型インフルエンザ流行時の日常生活におけるマスク使用の考え方」という文書に書かれていた。この中でマスクについて、せきやくしゃみなどの症状がある人には「飛沫の感染を防ぐために不織布マスクを積極的に着用することが推奨される」としている。「不織布」とはガーゼのように縦横に織ってある布と異なり、文字通り「織っていない布」で繊維や糸などが絡み合っており、発症した患者がせきやくしゃみをした際、口からウイルスの拡散を抑えられる。ところが健康な人については「マスク使用の考え方」では「机、ドアノブ、スイッチなどに付着したウイルスが手を介して口や鼻に直接触れることを防ぐことから、ある程度は接触感染を減らすことが期待される。また環境中のウイルスを含んだ飛沫は不織布製マスクのフィルターにある程度は捕捉される」と効果を認めつつも、「感染していない健康な人が不織布製マスクを着用することで、飛沫を完全に吸い込まないようにすることはできない」と予防対策としては限界があることを指摘している。

こうしたマスク着用に対する知識を繰り返して伝えたメディアはほぼなかった。「予防するためにはマスクが必要」というイメージが強かった報道は5月8日に入国前の検疫で初めて確認された高校生の海外での対応に対する批判につながってしまった。海外で流行が拡大するなか、高校側が日本からマスク50枚を送られながら、引率の教諭らは「周囲にマスクをしている人はおらず、自分たちだけがすれば違和感がある」と判断して、空港や帰国の旅客機内以外ではマスクを着用していなかったからだ。これは正しい対応だった。ところが感染が確認された翌日に記者会見した高校側も「マスクをしていれば感染を防げたかもしれない」と説明した影響もあり、「新型インフル初の確認 生徒ら現地でマスクをせず」(5月9日付夕刊)と報じた。他紙も同様に、現地でマスクを着けていなかった対応を問題視する記事を伝えた〔記事5〕。

このほかの報道でも、周囲に誰もいない病院の前でマスクを着けてリポートするテレビ局の記者や、マスク姿の写真を紙面で多用するなど「新型インフルエンザ」=「マスク」という分かりやすい構図を強調する報道が多く、結果として「感染していなくてもマスクは必要」という誤ったイメージを伝え続けた。薬局などではマスクが品切れになる「マスク・パニック」を生む原因ともなった。

Ⅳ. 初の患者をめぐる報道 ~「未知への恐怖」で誹謗中傷

「新型インフルエンザの感染はきちんと対応すれば防げる」。マスクに関する報道などをめぐって植えつけられた誤ったイメージは、5月16日に国内で初めて渡航歴のない高校生の集団感染が確認されると、患者や関係者に対する激しい誹謗中傷にもつながった。

5月16日は、5月8日に入国前の検疫で感染が確認された高校生が感染防止の停留措置を終え、空港近くの病院から退院した翌日のことだった。渡航歴がなく発症したのは神戸市内で発症して受診した高校生。同じ日には大阪府内でも同じく渡航歴のない高校生が新型インフルエンザと診断され、さらに通っている学校はインフルエンザで学年閉鎖しており、100人を超す生徒がインフルエンザの症状があり、国内で感染が拡大していたことが明らかになった。

「なぜもっと早く新型インフルエンザと分からなかったのか」「最善の策は取ったのか」「生徒を外に出すな、うつったらどうしてくれるんだ」。大阪府内で集団感染が確認された学校には、中傷やクレームの電話が殺到し、一時電話が通じなくなるほどだった。この学校の生徒が制服をクリーニングに出そうとしたら「○○高校なの?」などいやな対応を受けたり、タクシーで乗車拒否されたりするケースも出た。インターネットの掲示板などへの書き込みでも、「○○高校の生徒に近づくとウイルスがうつるぞ」など根拠のない誹謗中傷が広がった。

あるテレビ局では感染経路について「△△部による対外試合で感染が拡大した」など誤った情報を伝え、高校の部室の外観を放映して、特定の部活動が感染源であるかのようなイメージを与える報道もあった。その後も患者が発生した複数の学校では、校長が記者会見して謝罪し、中には涙を流す校長もいた。感染したことが罪であるかのような記者会見だった。

大阪府の感染状況の調査を担当した国立感染症研究所の安井良則・主任研究官(当時)は、2009年の新型インフルエンザに携わった関係者が一連の対応をまとめた『新型インフルエンザ(A/H1N1) わが国における対応と今後の課題』(2011年、中央法規)の中で「1918年のスペイン風邪と呼ばれる新型インフルエンザが世界的に流行し、その後もアジア風邪、香港風邪の2度のインフルエンザの世界的流行(パンデミック)を経験し、新型ウイルスの発生のメカニズムが解明され、ワクチンの開発と改良、抗ウイルス薬の開発が進み、21世紀に入ってからは日本を含めて世界的に対策も立案されるなど、今回の発生前から新型インフルエンザに対する情報は多かったが、かえって新型インフルエンザに対する恐怖感や嫌悪感をあおり、誹謗中傷・風評被害が発生する遠因となっていたことは否定できない」などと指摘している。

さらに実際に国内で発生した際、インフルエンザウイルスは通常の環境では数時間で活性を失って感染しなくなるにもかかわらず、1週間以上休園や休校した保育園や学校で再開前に消毒し、その姿を報じた。感染症の専門家の安井主任研究官でさえも、集団感染した高校が2週間の休校後に再開する際には「必要がないことを知りつつも校内やスクールバスなどの消毒を実施せざるを得なかった」と明かし、「事実に基づかない不的確な情報であっても、いったん情報が広く流布され、国内でイメージが定着してしまうと、それを覆すのは容易ではない」と振り返っている。

安井主任研究官は「ほとんどの国民にとっては未知なる感染症であり、国民が抱いた恐怖感は相当なものであったことは想像に難くない」と理解しながら、集団感染した学校や生徒への誹謗中傷を少しでも抑えようと、当時、国立感染症研究所に集まったメディアに対して調査結果と大阪で起きている現実を伝え、風評被害を抑える報道を切々と訴える姿がいまも目に焼き付いている。こうした影響もあり、メディアも過熱報道も続いたものの、抑制的な報道も増えていったように思う〔記事6〕。

Ⅴ. 新型インフルエンザにどう備えるか ~「季節性」への理解が礎に

2009年の新型インフルエンザは幸いにして強毒型ではなく、感染しても軽症で済む患者が多く、医療技術の進歩もあり、全世界で4000万人以上が死亡した約100年前のスペイン風邪(スペインインフルエンザ)のような被害は生じなかった。だが新型インフルエンザはこれまで10~40年周期で発生を繰り返している。前回の2009年から10年となり、今後再び発生するリスクは高まっている。

新型インフルエンザに対して、私たちはどのように備えるべきだろうか。その答えは、まず毎年経験している季節性インフルエンザについて、正しい知識を持つことだ。

風邪との違い、ウイルス感染の仕組みや予防方法、ワクチンと抗ウイルス薬の効果と限界などは知っておきたい。季節性インフルエンザに対しても重症患者に適切に対応しようと、体力がある軽症患者には抗ウイルス薬の処方を控える医療機関も出てきている。新型インフルエンザでも同じような対応が求められることになるだろう。抗ウイルス薬の使用量は世界的にみて日本が突出して多い。限りある抗ウイルス薬を新型インフルエンザ発生時に適切に使用するために、すぐに処方する医療現場と、処方を求める患者が現状を見直すことも広い意味で新型インフルエンザへの備えになる。

特に予防方法では、手洗いが重要だ。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などのこまめな手洗いは新型インフルエンザだけでなく、他の感染症の予防にもつながる。

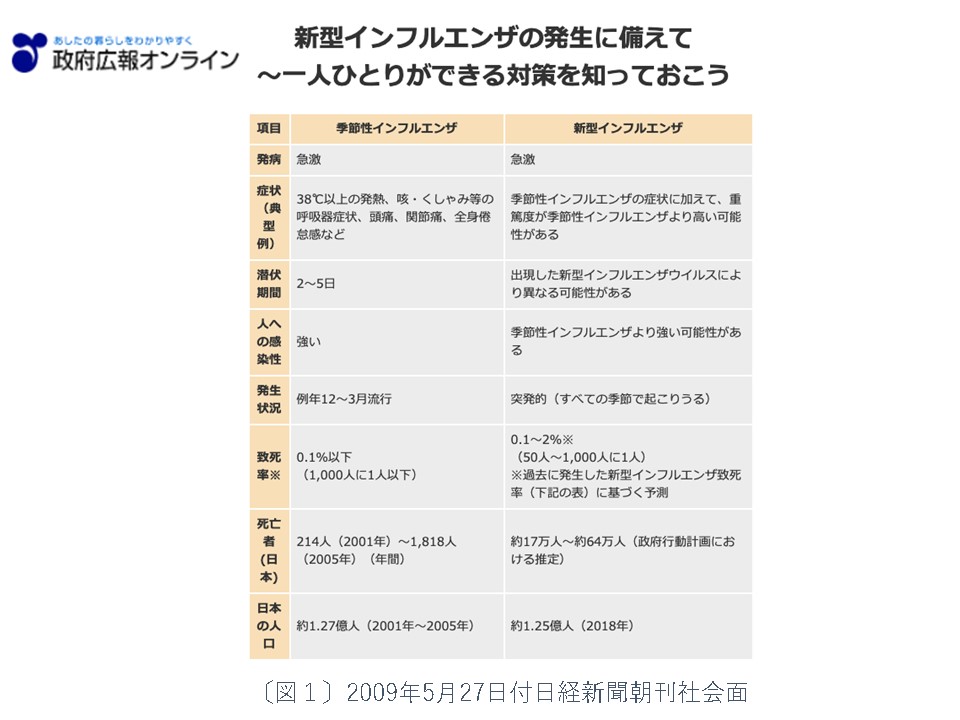

マスクの効果については、「予防用にマスクを着用するのは、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十分な場所では一つの感染予防策と考えられますが、屋外などでは、相当混み合っていない限り着用する効果はあまり認められていません」というように、政府広報オンラインで解説している。こうした情報を基に、日ごろから正しい知識を持っておきたい〔図1〕。

新型インフルエンザから10年。メディアとしては2009年の際には事前に備えながら結果として過熱報道につながった経験を省みる必要がある。そして多くの人が経験している季節性インフルエンザについて正しい情報を伝え、インフルエンザの正しい知識を深めてもらうことこそが、新型インフルエンザが再び発生した際の混乱をできるだけ少なくする備えの礎になる。