2009年新型インフルエンザ流行の経験から学ぶこと

2009年新型インフルエンザ流行の経験から学ぶこと

大阪府こころの健康総合センター 所長

元 大阪府健康医療部長

笹井 康典

Ⅰ. 流行のはじまり

2009年4月24日、WHO(世界保健機関)が、メキシコ、アメリカでインフルエンザに似た未知の病気が発生したことを発表しました。翌25日には、厚生労働省から都道府県や医療機関等に対し、豚インフルエンザウイルスが人から人へ感染したという情報提供がありました。次いで28日には、厚生労働省は新型インフルエンザの発生を宣言しました。豚インフルエンザウイルスは、豚の間で感染が広がり、通常は人に感染しないものです。しかし、このウイルスが変異し、人に感染する能力を得て人同士の間で感染することがわかり、新型インフルエンザの発生が宣言されたのです。

これを受けて大阪府は、新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、新型インフルエンザについての情報収集を開始し、対策の準備を始めました。大阪府の各地域の保健所は、府民からの相談への対応や検査を行うなどの初動対応の準備、発熱外来の設置などの医療体制の確保、地域での患者発生に備えた情報収集の体制づくりを開始しました。

その時点から感染症対策を担当する職員には緊張の連続が始まりました。というのは、新型インフルエンザ対策といえば、過去発生したスペインインフルエンザや当時東南アジアなどで流行していた鳥インフルエンザといった致死率が非常に高いインフルエンザの到来を想定していたからです。この鳥インフルエンザの発生状況は、国のホームページで公表され、職員はこの情報を参考に対策を考えていました。WHOが新型インフルエンザの発生について発表した頃や流行初期には、今回の豚インフルエンザウイルスも高い致死率と病原性を持つのではないかという不安を多くの職員が持っていました。

以前私は、大阪で腸管出血性大腸菌O157感染症が大流行した際、対策に関わったことがありました。その時考えていたことは、少しでも住民が安心する情報を流すことはできないか、ということでした。当時、国の担当者に連絡して、O157感染症の専門家を集めて治療法を検討して、それを迅速に流してほしいと頼んだ記憶があります。今回も新型インフルエンザの致死率や病原性について、また治療法について正確な情報をできるだけ早く出して欲しいと思っていました。それによってその後の対策が大きく変わるからです。

専門的用語ですが、新型インフルエンザの症例定義というものが決まりました。38度以上の発熱または急性呼吸器症状(かぜ症状)があり、新型インフルエンザがまん延している国または地域に滞在もしくは旅行した人が、疑似症患者と定義されました。これによって、海外のウイルスまん延地域からの帰国者から、かぜ症状があるという相談があると、近くの保健所で検査を受けることを勧めることになりました。

新型インフルエンザが海外で発生している時期や、国内発生しても流行が拡大していない時期等、ウイルスの致死率や病原性がわからない状況の時には、発熱相談センターに相談して、一般の医療機関ではなく、地域の保健所、あるいは新型インフルエンザが国内発生した後に診療を開始する専用の発熱外来で診察や検査を受けることが大切です。これは、感染が疑われる人が一般の医療機関を受診した場合には他の受診者や職員を感染させる危険性があるためで、それを防ぐことができる方法として考えられたものでした。

保健所や発熱外来では、インフルエンザウイルスの簡易検査やウイルス遺伝子検査(PCR検査)のために喉から検体を採るのですが、致死率の高いインフルエンザを想定していたため、職員はマスク、ゴーグル、手袋、つなぎ服のような防護服を着て検体を採取します。目の前の相談者からの咳やくしゃみを浴びることもありました。検体の採取が終わると、ウイルスで汚染されている可能性がある手袋や防護服の表面に触れないように慎重に脱衣します。このような神経を使う業務が連日続くことになりました。当然、検査を受けた人も、万一検査で陽性になったらどうしようと強い不安を持っていました。

ウイルス検査を受ける人は次第に増えていきましたが、新型インフルエンザと確定される患者は見つからない状況が続きました。

そのような中、4月後半から5月のゴールデンウイークが過ぎ、メディアの関心は、最初の新型インフルエンザ患者がいつ、どこで見つかるかというところに集まっていました。府民からの相談件数や検査の状況について、メディアからの問い合わせや取材が徐々に増え、記者の動きも活発になってきました。症例定義にもあるように、新型インフルエンザは海外の流行地から日本に入ってくる、まん延地域の滞在者、旅行者から入ってくるというイメージが強まっていました。

大阪府では4月26日から電話相談を始めました。次いで新型インフルエンザ発生宣言を受けて、30日から発熱相談センターを開設し、24時間体制で電話相談を開始しました。センターには様々な相談がありましたが、「豚肉を食べたがインフルエンザは大丈夫か」といった、今では笑い話のような相談もありました。

この発熱相談センターは、相談内容からインフルエンザが疑われる人を選び、診察と検査ができる保健所につなぐことで、感染を周りに広げることなく早期に患者を発見するという役割を期待したものでした。しかし、現実には発熱相談という名前がついたばかりに、ありとあらゆる電話がかかってくることになりました。心配や不安に駆られて苦情や怒りをぶちまけるような電話もありました。未知のものへの不安に府民が神経をとがらせている様子がうかがわれました。

このような経験から現在では、発熱相談センターは帰国者・接触者相談センターと呼ばれることになりました。

Ⅱ. 水際対策

4月28日の新型インフルエンザ発生宣言を受けて、国際空港等で検疫業務が始まりました。大阪府の対策を進めながらテレビで空港検疫の様子を見ていました。白い防護服を着た検疫官が機内に立ち入り、乗客を調査している物々しい光景が目に焼き付きました。致死率の高いインフルエンザを想定していたので、検疫で患者が早期に発見されれば助かるだろうと思っていましたが、反面もし発見されればその後が大変だなと考えていました。

その矢先、5月9日にカナダから帰国した大阪の高校生が成田空港の検疫で新型インフルエンザ陽性となったという情報が入ってきました。幸い症状は軽症とのことでほっとしましたが、その高校への予想もしない誹謗中傷が起きていました。学校の周りを歩くと感染するというデマもありました。なぜこのようなことになるのだろうと思いました。この誹謗中傷の問題はその後も繰り返されることになりました。

水際対策は、成田空港での検疫の映像を見ると、そこで患者が発見できればすばらしいという印象を与えます。検疫で患者を早期に発見して治療を早期に開始できる、患者周辺の接触者に注意喚起ができ、感染を広げることを防止できる。しかし一方、その物々しさを見ると、漠然とした不安をこころに植え付けてしまう。これで一体どこまで日本へのウイルスの侵入を防ぐことができるのだろうかと考えていました。

Ⅲ. 5月16日 ―神戸、大阪での新型インフルエンザ患者の発見―

5月15日は成田空港の検疫で見つかり、入院していた大阪の高校生が回復して帰ってくるというニュースが大きく報道されていました。

その翌日16日朝、突然神戸の複数の高校生についてPCR検査で新型インフルエンザ陽性が確認され、しかも海外渡航歴がないという情報が飛び込んできました。それまで、厳重な検疫で新型インフルエンザの国内発生は防止できていると考えていましたので、この情報は驚きでした。(なお、現在ではこの経験を踏まえて、検疫の目的は、国内感染拡大をできる限り遅らせることが強調されています。)

国内発生が宣言され、保健所の体制に加えて、それまで開設準備をしてきた医療機関や自治体施設に設置した発熱外来41か所が一斉に診療を開始しました(図-1 豊中市所有の施設の講堂に設置された発熱外来(診察スペース、奥には患者用ベッド))。

16日は刻一刻と事態が動いていきました。神戸からの情報に続いてその日の午前、大阪府内の診療所から海外渡航歴のない大阪の高校生において新型インフルエンザの感染が疑われるという情報が入ってきました。神戸での患者発見が大きく報道されたところでしたので、強い緊張が走りました。しかもその後、その高校生が通う学校では100人を超える生徒がインフルエンザ様症状を示していることがわかってきたのです。

その日の夕刻、診療所を受診して新型インフルエンザを疑われていた高校生がPCR検査の結果新型インフルエンザ陽性と判明し、さらに、その後夜遅く、同じ高校の他の生徒8人も陽性であることがわかりました。いつの間にか大阪に新型インフルエンザが侵入して、感染が爆発的に起き始めていることがわかったのです。一気に危機感が広がりました。

新型インフルエンザへの感染が確定した患者を感染症指定病院に入院隔離し、治療する準備を始めたところ、メディア関係者はすでに確定患者が発見されたという情報を把握していた様子で、多くの記者やテレビカメラが大阪府庁の執務室に入って来て撮影をする状況になっていました。また最初の患者を病院に搬送するために、アイソレーター(感染を周りに広げないために患者を隔離するための装置)を積んだ専用車を使用する予定でしたが、その車にもメディア関係者が追走して来る状況でした。結局、専用車は利用せず、他の方法で搬送することになりました。

入院先の確保は、新型インフルエンザの致死率や病原性がはっきりしない中で病院側が受け入れに慎重になるため、非常に難しいことでした。病院への入院搬送が終了したのは翌17日の午前3時でした。このようにして嵐のような一日が過ぎました。

Ⅳ. 5月17日 -大阪府全域の中学校、高校の休業-

明けて17日も前日に引き続いて嵐のような一日でした。

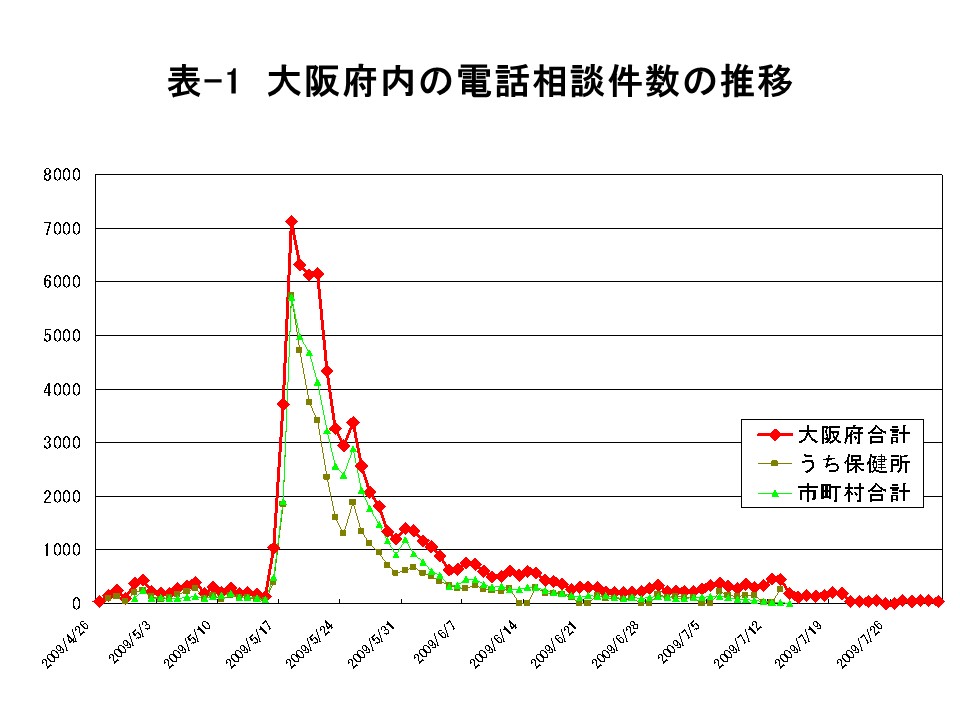

府内での初めての患者発生が報道されると、発熱相談センターへの電話が爆発的に増え、それまでは大阪府と市町村合わせて500件に満たなかったものが、一気に1万件を超える状況になり、5月18日には大阪府で7,140件、市町村で5,726件と最大になりました(表-1 大阪府内の電話相談件数の推移)。

発熱相談センターは、相談者の海外渡航歴、感染者との接触状況、症状などを聞き取り、新型インフルエンザに感染した可能性が疑われる場合には発熱外来での受診を勧めるという役割を担っていました。しかし、海外渡航歴のない患者が発見されたことによって、電話での聞き取りだけで感染の有無を判断し、発熱外来を紹介するというトリアージ機能は有名無実化しました。

大阪府庁の発熱相談センターには、ひっきりなしに電話が入り、パンク状態になっていました。

17日中には、最終的に31人が新型インフルエンザ陽性と判断されました。そしてその中に、すでに感染が広がっていた北部地域から遠く離れた大阪平野の中央部に住む海外渡航歴のない小学生が含まれていることがわかりました。神戸や大阪の感染した高校生とのつながりもありません。感染地域が大阪の北から南へ拡大していることが強く危惧されました。

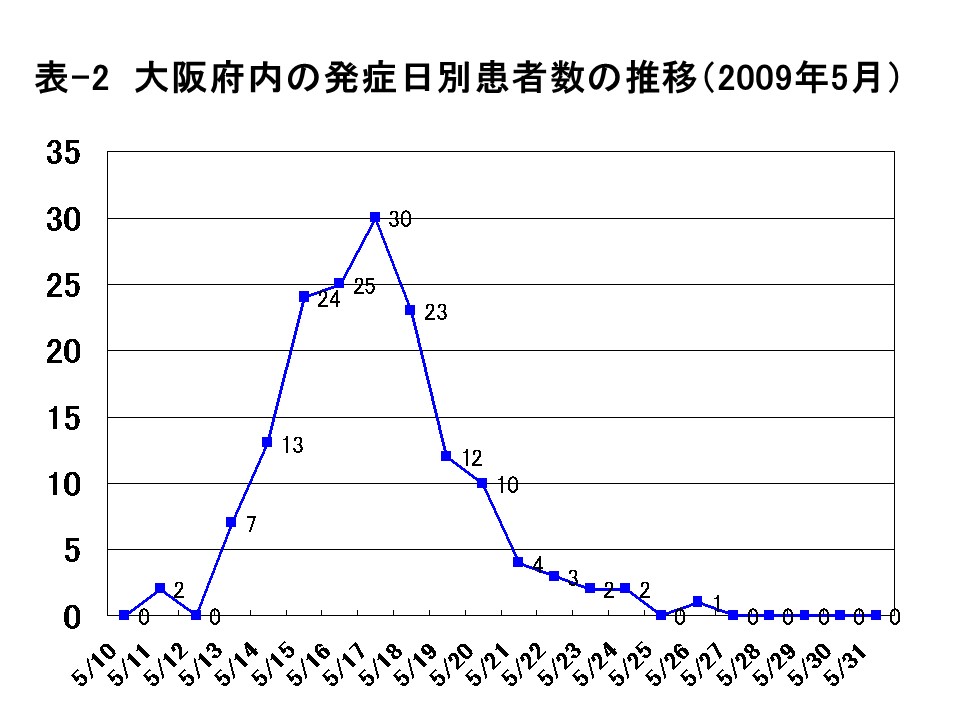

大阪府庁では17日深夜、新型インフルエンザ患者が16日9人、17日に31人と急激に増加している状況に対応するために、大阪の中学校、高校の一斉休校について議論が始まりました。感染拡大を防止する立場と、保護者への負担やインフルエンザ流行の風評被害等の影響などを心配する立場と、賛否両論の議論がありました。最終的には18日未明、国と協議して、5月18日から24日までの間、府内全域で中学校及び高等学校の休業要請、感染者が居住する自治体の小学校、幼稚園、保育所、支援学校の休業要請、イベント等の自粛要請を行うことになりました。16日朝最初の患者発見からわずか2日で感染拡大を防止するための大きな判断が下されたのです。

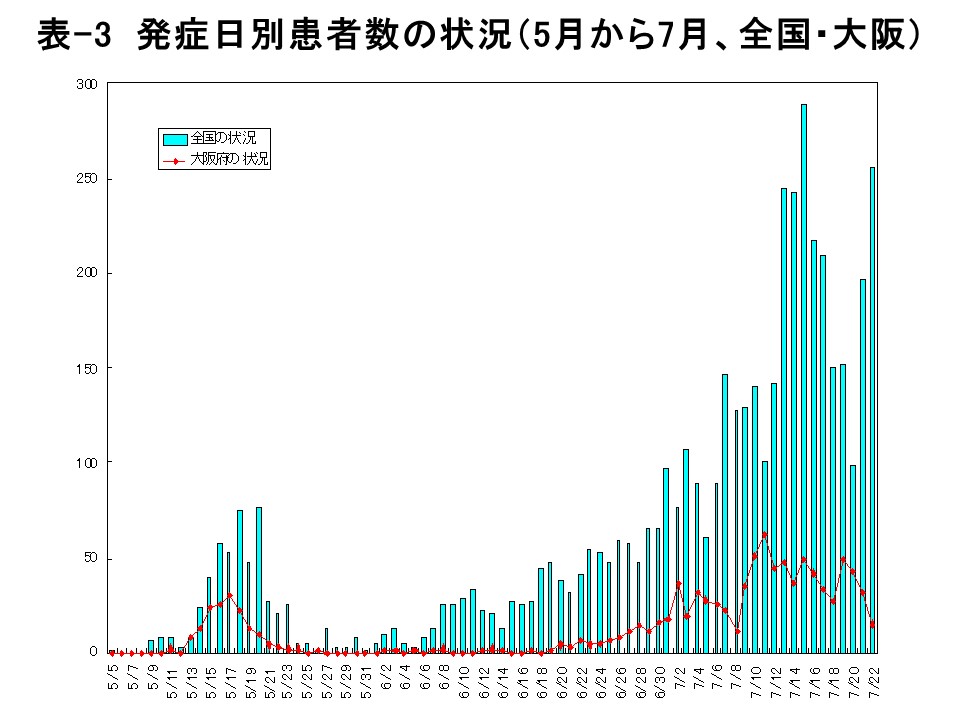

幸いにも学校の休校によって5月18日をピークにして流行の拡大は止まりました(表-2 大阪府内の発症日別患者数の推移(2009年5月))。そして、神戸、大阪での流行開始から一気に大流行の状況に直面することは、ひとまず回避することができました(表-3 発症日別患者数の状況(5月から7月、全国・大阪))。

休業していた学校は5月25日から再開されました。しかし最初に患者が発見された高校では、5月9日に成田空港で発見された高校生と同様の強いバッシングが起ったのです。生徒を外に出すな、うつったらどうするのだ、学校のそばを通ったら感染するのではないか、生徒は塾には来ないでほしい、などという誹謗中傷がありました。

Ⅴ. 一人ひとりができること、皆でできること

ここまで2009年5月、新型インフルエンザが大阪で流行した初期の様子を述べてきましたが、これから我々一人ひとりができることや、皆でできることを考えたいと思います。

多くの人が知っておられると思いますが、インフルエンザは会話距離の範囲でウイルスに感染しますので、咳や鼻水などのかぜ症状がある時は必ずマスクをして周りに感染を広げない「咳エチケット」を実行することが大切です。うがい手洗いをすることも重要です。インフルエンザウイルスや他の病原菌は手指について感染を広げます。外から帰ったとき必ず、うがい手洗いをすることを習慣にしていただきたいと思います。

かぜの症状があるときは休むことが大切です。無理に仕事をしてもはかどりませんし、ミスが起きやすくなります。周りに感染を広げるリスクもあります。インフルエンザに感染した場合は休んで早く治すことを、職場全体で当たり前のことにする必要があります。2009年の新型インフルエンザは、毎年流行する季節性インフルエンザよりも少し多く重症患者が発生する程度の強さのインフルエンザでした。重症化しないように早めに休んで治療することが大切だと思います。

インフルエンザにかかっても抗ウイルス薬等で治療することができます。先に述べたように、新型インフルエンザが海外で発生している時期や、国内発生しても流行が拡大していない時期等、ウイルスの致死率や病原性がわからない状況の時には、特に、保健所や発熱外来で周囲に感染を広げないように検査を受けることが重要です。感染が拡大した場合は、一般の医療機関で診療が始まります。それらの情報は、国や自治体から発信されますので、安心して冷静な対応をお願いしたいと思います。

最後に、大阪の学校で新型インフルエンザにかかわる誹謗中傷が起きたことは大変残念でした。未知のものへの恐怖から起きたものですが、感染症はすべての人がかかる可能性があるものです。一人ひとりが冷静な対応をすることが大切であると考えています。

Ⅵ. 今後に備えて

今後、新たな新型インフルエンザが登場することが考えられます。その際には、今回の経験を活かした対策が行われることを期待しています。

新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を持っていませんので、爆発的に感染が拡大することが想定されます。同時に未知のものへの大きな不安が膨らみます。

従って、国民に安心をもたらす正確な情報を流すことが大切と考えています。具体的には、第一に新型インフルエンザが心配になったらどこに相談したらよいかという情報、次に新型インフルエンザは治療ができる病気であるという情報、そして、新型インフルエンザウイルスの致死率や病原性の情報です。今回の経験で言えば、スペインインフルエンザや東南アジア等で流行している鳥インフルエンザのような致死率の高いものではないこと、季節性インフルエンザ並みのもので、かかった人の多くが回復している、しかし基礎疾患のある人には注意が必要であるという情報、さらに、国民に積極的にしてほしいことの情報(咳エチケット、うがい手洗い、規則正しい生活、体調がおかしい場合は休む、早めに医療機関を受診する等)、これらを最近の災害時注意情報並みに、毎日あらゆる方法で積極的に流すことが有効と考えられます。我々は未知のものに強い不安を感じます。そして適切な判断や行動ができなくなることがあります。今回起こった誹謗中傷もそうです。適切で安心できる情報を知ることで我々は正しい判断と行動ができると考えています。

【文献】

1) 具 芳明、古宮伸洋、神谷 元、安井良則、松井珠乃、岡部信彦.大阪府における新型インフルエンザ集団発生事例疫学調査報告書、平成21年8月6日

2) 具 芳明、古宮伸洋、神谷 元、安井良則、岡部信彦.大阪府における新型インフルエンザ集団発生事例疫学調査報告書別冊、平成21年8月6日

3) 大阪府健康医療部.新型インフルエンザ(A/H1N1pdm2009)対策の検証、平成22年9月