2009年新型インフルエンザ ―「国内初!」事象の経緯と課題・教訓―

2009年新型インフルエンザ ―「国内初!」事象の経緯と課題・教訓―

神戸学院大学 客員教授

元 神戸市保健福祉局長

櫻井 誠一

Ⅰ. はじめに

2009年4月にメキシコで発生し、世界に広がった新型インフルエンザA(H1N1)は、結果的には通常の「季節性インフルエンザ」レベルと判断され収束したものの、その過程では行政・企業・市民等で多くの混乱が見られた。混乱の中には、地域経済に大きな打撃を与えた他、人権侵害と思える事例も散見された。あれから10年を迎える。この1月、季節性インフルエンザが過去20年間で最多の患者数を更新したと報道されるなど、注意の呼びかけはなされているものの、かかってから「まさか、私が・・」という人も多く、必ずしも健康危機管理への意識が醸成されているとはいえない。世界的にみれば、私達が認識していない感染症がいつ発生してもおかしくない状況とも言われている。改めて10年前を振り返り、発生時に冷静に正しく判断し、行動することがいかに重要か再認識する機会としたい(以下の日時は、年の記載がないものは全て2009年)。

Ⅱ. 10年前に何があったのか、その経緯は

当時、神戸市保健福祉局長であった私が対応した経緯を中心に書かせていただく。

1メキシコでの発生から日本における水際作戦まで(4月25日~5月15日)

・4月25日の土曜日。携帯メールで、「メキシコと米国で豚インフルエンザが発生した模様、国から連絡があり情報収集している。」との連絡が、部下の局幹部から入った。「豚?鳥ではないの?」「東南アジア、でなく、メキシコ?」との戸惑い(※1)が最初。

※1 戸惑いの原因は:致死率の高いインフルエンザは、「鳥」から由来し、人から人へと感染するインフルエンザを想定。「豚」は致死率が高いのか?低いのか?前提が違うと対応が異なる。

・翌26日の日曜日には、ともかく既存の新型インフルエンザを想定したマニュアルに沿って「保健所健康危機管理連絡会議」の開催、「相談窓口の設置」ホームページ掲載、「医師会等関係機関への情報提供」などを行った(※2)。麻生総理(当時)が封じ込めのため水際対策を指示したとの情報もネットニュースでもたらされていた。

※2 対策準備を進めていた神戸市:神戸市では2005年3月に、国の「平成16年度新型インフルエンザ対応検討小委員会報告書」を参考に、「新型インフルエンザ対応マニュアル」を策定。その後、国の行動計画などを基に、2006年11月に「神戸市保健福祉局新型インフルエンザ対策実施計画」を作り、2007年8月、2008年1月と改定して神戸市全体の計画へと格上げを重ね、さらに改定作業を実施中であった。また、2008年11月に訓練もおこなっていた。

・4月28日(火) 世界保健機構(WHO)がフェーズ4(※3)、舛添厚生労働大臣(当時)会見、感染症予防法の「新型インフルエンザ」に位置付けられ、政府基本的対処方針(※4)を決定・発表。神戸市「新型インフルエンザ対策本部」(以下「対策本部」という。)を設置、1回目を開催。

※3 WHOフェーズ(2009年パンデミック発生当時)とは:段階とか局面を示す言葉で、新型インフルエンザの流行の段階を表している。フェーズ1~3は大部分の感染が動物、わずかに人への感染が見られる段階、フェーズ4は人から人への感染が持続している段階、フェーズ5~6は人の感染が広範囲に広がる段階(パンデミック)。

※4 基本的対処方針とは:基本的な取り組みの方針、様々に取り組む施策の方向を示して全国的に統一した対策を行おうとするもの、法律で規定していないことなど状況に応じて方向を示すもの。

・4月29日(水) WHO緊急会見(フェーズ5へ引き上げ決定)。「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義及び届出様式について」国が通知(※5)。神戸市発熱相談センター設置。

※5 症例定義とは:病気の症状の事例、新型インフルエンザかどうかを確かめる判断の元になる症状などの基準を定めたもの。「メキシコ等発生国から入国してきた人」という内容が入っていた。

・4月30日(木) WHOフェーズ5と指定。午前7時の厚生労働大臣会見で、水際作戦の徹底を指示。第2回神戸市対策本部会議を開催。

・5月1日(金) 厚生労働大臣が横浜の高校生感染疑い事例で未明の会見。政府基本的対処方針の改定を発表。第3回神戸市対策本部会議。

・ゴールデンウイーク帰国ラッシュ。

・5月2日(土)~8日(金) 各地で疑い例の報告相次ぐ。神戸市でも複数の疑い症例を、発熱外来である神戸市立医療センター中央市民病院に搬送。結果はいずれも新型インフルエンザ陰性だった。

・5月9日(土) 成田空港で、新型インフルエンザの感染者(3人)確認。

・5月10日(日) 成田空港で停留中の高校生1人の感染が発覚、4人目。

・5月11日(月)・12日(火) 高校生らの容体とともに、停留措置の状況が報道。

・5月13日(水) 政府の新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会開催。厚生労働省は停留期間を7日間に短縮。

・5月14日(木) 厚労省、高校生のうち3人が5月15日に退院と発表。

・5月15日(金) 成田空港で発覚した高校生等の停留期間が7日間に短縮。濃厚接触で停留中の47人(感染が確認された高校生と同じ航空機に乗っていた人達)は解放。該当の高校生は検査で陰性が確認できなかったとして、退院延期。神戸市の発熱相談センターには設置からこの日までに1,647件の相談があったが、徐々に減少してきていた。一方、国レベルでは相談が増加・・24時間相談体制をとるようにとの要請が寄せられていた。

2神戸市で渡航歴のない高校生が感染発覚「国内第1号」(5月15日~5月28日)

・5月15日(金)午後11時23分 一本の電話。当時神戸市保健福祉局長であった筆者の携帯電話に部下からの一本の着信。

「あのおー、変な事例がでました。」

「変ってどうしたの?」と私。

「変なのですよね。渡航歴のない高校生から新型の結果がでたらしいのです。それも複数の可能性があるようなのです。」

「それって、ニューヨークと同じじゃない?」と応じる。

「そうなんですかね。庶務課長も部長も来ていますので、ともかくはっきりしたら、また連絡します。」と言って途切れた。

電話をしてきた部下は直接の担当ではないので、ニューヨークの高校生に起こったアウトブレイク(※6)のことを知らなかったようだ。

※6 ニューヨークでのアウトブレイクとは:2009年4月、ニューヨーク市の高校で起こった豚由来の新型インフルエンザ集団感染、4月30日にアメリカの疾病管理予防センターから重症患者は見られないと発表されていた。

「嫌な結果になったな、すり抜けだ。」、「日本国内初が神戸か。」、「また、神戸が最初。」、「一番避けたいことだった。」、「また、よりによって私の時に。」-と頭の中に言葉が浮かんでくる。都市型災害で、その後の防災の在り方を変えた1995年の阪神・淡路大震災も神戸だ。当時、いち早く、市役所に到達したことから、災害対策本部の立ち上げに始まり、広報課長としてマスコミ対応などを行ったのだった。

ともかく次の連絡を待っていることはできないと考え、着替えなどを用意して、出勤準備を始めた。「新型の判定に、まず間違いは無いだろう。」、「今回も長丁場になるだろうな。」と考えた。また震災経験から危機管理は、危機への対処そのもの以外に、社会とのコミュニケーションが重要であることを認識させられている。特に映像は怖い。訓練などでは、そのことも意識して部下には伝えてはきたが、行政組織の一番苦手な部分であるだけに不安はぬぐえなかった。

午後11時50分ごろ、まさに着替えも終わり、出勤しようとしていた矢先に、再び電話がなった。今度は自宅の電話だった。「関西テレビにテロップが流れました。すぐ出てきてください。」とのことだった。「わかった、今、着替えて出るところだ。40分くらいで行けると思う。」と言って電話を切った。再び頭の中で「最悪の条件になったな。」、「それにしても、漏れるのが早いな。」、「今からだと朝刊の締め切りに時間がなく、修羅場だな。」とぶつぶつ言いながら、車を出して市役所に向かった。市役所の前へ到着。携帯にメールが入る。車を駐車場に止めて歩きながら見る。

日は変わって16日の午前0時26分、庶務の係長からだ。「6階はマスコミがいます。いったん5階までお越しください。」

同0時31分、続いて庶務課長からだ。「厚労省が記者会見まで待てないと言うことで、間もなく発表することになりそうです。市にも記者が押し寄せている状況です。まず、局長室に入って下さい。」というものだった。文面を見ながら、局長室以外にどこへ行くことを想定しているのだろうか?混乱が始まっているなと感じた。

・5月16日(土)午前1時10分 記者会見 症例1「疑い患者」として発表 午前1時57分 記者会見終了

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部の課長とも情報交換しながらの対応始まる。

午前3時「新型インフルエンザ対策本部」中核メンバーによる対策会議

午前4時 記者会見 症例2,3 X高校生「疑い患者」として発表

午前7時 第5回神戸市新型インフルエンザ対策本部会議及び市長記者会見

神戸検疫所長、医師会など外部を含め、本部員約40人や関係部局員も入れると約120人が列席した。マスコミのカメラ等で身動きができない中での会議だった。

決定事項(当面5月16日~22日までの7日間)

①第1学区(東灘区、灘区、中央区、芦屋市)の学校等を休校、修学旅行の延期、保育所・高齢者通所介護施設など休止

②神戸まつり(16日、17日)は中止

③広報・相談窓口など対応方針

④市役所業務の継続

などであった。

厚生労働大臣から神戸市長へ電話

「今回の新型インフルエンザの発生に対して、拡大防止に全力を挙げるために情報を共有して、ホットラインを結んで取り組んでいきたい、厚生労働省としては大いなる支援をさせていただきたい。」、「あわせて厚生労働省と神戸市保健福祉局との間で、事務レベルのホットラインをぜひ設置させていただきたい。」、「厚生労働省としても体制を整備しており、疫学調査のために職員が既に神戸へ向かっている。」というものだった。

厳しい質問がとぶ記者会見

「発症から4日間たっていて、高校生がいろいろなところへ行った可能性があるのに、なぜ第一学区だけなのか、それで十分なのか。」、「8日にバレーボール部が他校と試合をして、10日に神戸市内で試合をしている。それでもなぜ、第一学区のみなのか。きちんと説明して欲しい。」と言った、まだ我々も完全に掌握できていない内容の質問。最初に検体が12日に持ち込まれた際、既に医師会の会議などでA型が流行しているといった情報も出ていたとして、「なぜ、新型を疑わなかったのか。」、「発見が遅れたのは問題ではないか。」といった追及型の質問など多数。(図-1 記者会見の様子)

・5月16日(土)午後0時45分 厚生労働大臣が会見し、高校生の感染を確認。

午後2時 政府の新型インフルエンザ対策本部幹事会開催。

・5月17日(日) 厚生労働省、大阪府と兵庫県内の高校に通う生徒の他小学生や大学生、会社員らも含む計84人の感染確認を発表。

混乱の中、人権侵害に近い事例も・・

後から思えば過剰とも思える報道などもあり、観光客は一瞬にしていなくなり、街は静寂に包まれた。また、神戸から来たと言うと、会議などにも入れてもらえず、神戸から出るなと言われるなど人権侵害に近い事象も多々発生した。経済も大打撃の状態となった。(図-2 観光客がいなくなった北野観光案内所前)

・5月18日(月) 政府新型インフルエンザ対策本部会議開催。臨時休校の範囲を兵庫県と大阪府の全域に拡大、神戸市も5月22日まで全域休校に。

・5月19日(火) 患者数が多く、定められた発熱外来では対処できないため神戸市医師会に診療依頼要望書を提出(季節性インフルエンザ対応への変更を要望)。

・5月20日(水) 神戸市長が厚生労働大臣を訪問。季節性インフルエンザと変わらない臨床像を踏まえ、市全域の休校要請解除などを要望。厚生労働大臣、神戸の疫学調査43症例の臨床像を発表。(図-3 神戸市長が舛添厚生労働大臣(当時)を訪問した時の様子)

・5月22日(金) 政府が「基本的対処方針」を改定。一般の病院での診察や、重症患者以外の自宅療養を認める。第6回神戸市インフルエンザ対策本部会議。5月23日からの学校再開を決定。

・5月23日(土) 厚生労働省、定例会見で確定患者の報告件数「5月20日をピークに減少」報告。神戸市で保育園など再開。大阪府、中学校・高校の全域休校措置の解除を決定。

・5月25日(月) 官房長官が午前の会見で「終息の方向」を示唆。兵庫県、大阪府で1週間ぶりに学校再開。国立感染症研究所が、最も早い国内発症事例は5月10日と経過報告(その後5月5日に修正)。

・5月28日(木) 矢田立郎神戸市長が「ひとまず安心」を宣言。明るさの戻った神戸。

3くすぶり流行から流行へ、そして季節性インフルエンザと認定

・6月8日(月) 第7回神戸市新型インフルエンザ対策本部会議。今回の事象を検証へ。

・6月11日(木) WHOフェーズ6宣言

・6月26日(金) 感染症情報センター、国内の状況を「くすぶり流行」と説明

・7月19日(日) 中止した「神戸まつり」を開催

・7月22日(水) 感染症法省令一部改正。症例の保健所への届け出基準など変更

・8月19日(水) 厚生労働大臣が「流行宣言」

・8月27日(木) 厚生労働省、今後の対応として「重症患者や死亡者の把握、ウイルス性状変化の探知に重点」を置く方針発表

・全国的には2010年3月に一旦終息を見たが、2010年12月中旬再び流行し、2011年1月下旬にピーク、その後流行はほぼ収まった。

・2011年4月1日以降、感染症法など法的にも、このインフルエンザは、通常の季節性インフルエンザとなった。

Ⅲ. 今回の事象を市民はどのような感じ方、行動をとっていたのか

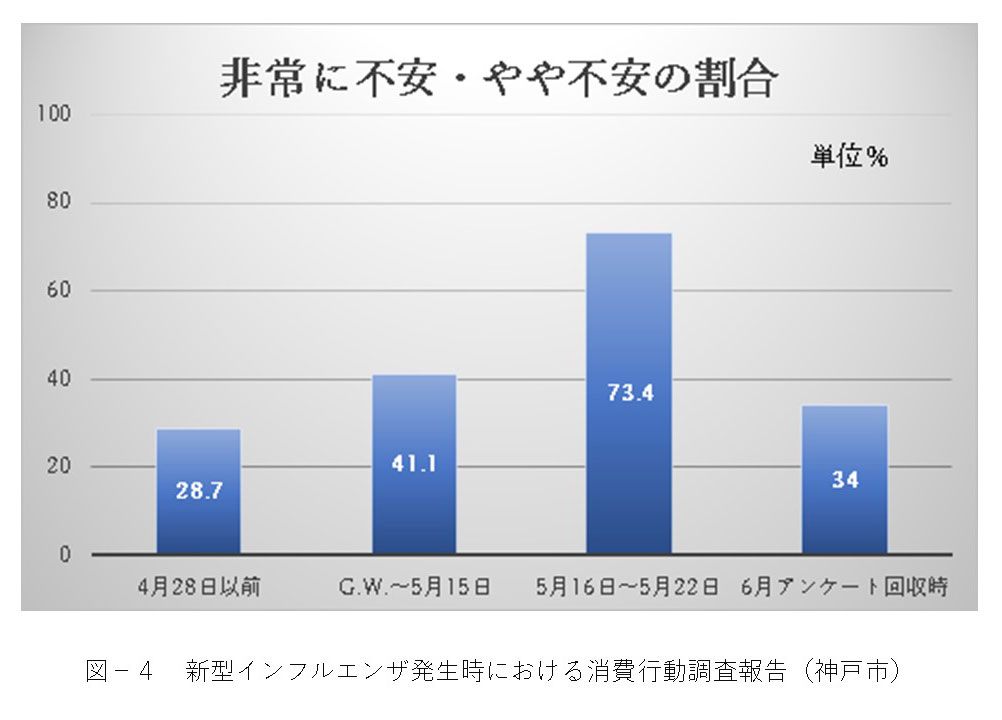

神戸市では市政アドバイザー1,103名に対して、新型インフルエンザ発生時における意識調査を行った。回収率は78.3%となっている。

まず、新型インフルエンザに対する不安度である。

新型インフルエンザが非常に不安またはやや不安と答えた人の割合は、①4月28日以前は28.7%②ゴールデンウイーク~5月15日頃は41.1%③5月16日~5月22日は73.4%④6月中旬~下旬は34.0%となっている。ゴールデンウイークから5月15日までに、横浜での事例や成田検疫での事例などが報道されるのと合わせて不安度が増大し、神戸での事例で不安は一挙に増している。その後6月に急速に下がっている。18歳以下の子供のいる人は、他の人よりも不安度は高い結果となった。(図-4 新型インフルエンザ発生時における消費行動調査報告(神戸市))

新型インフルエンザ関連で重視した報道媒体は94.1%の人がテレビ、81.8%の人が新聞という結果になっている。また49歳以下では、職場や学校からの情報、インターネットや携帯サイトの情報を重視する割合が高かった。

入手するのに困った情報では、毒性に関する情報は34.3%、イベント開催情報は26.5%、初期対処方法は26.2%、発熱外来や医療機関情報は26.2%などとなっている。

食料、医薬品の備蓄をしていた人の割合は、29歳以下で特に低く、60歳以上では早い時期から備蓄に取り組んでおり、警戒心が強かったと考えられる。

意識や行動に変化があった人は約6割で、その内容は「手洗い・消毒の励行」「マスクや消毒液の備蓄」の他、「正しい情報の選択に注意する」「インフルエンザの症状について情報を集めた」といった正しい情報の取捨選択に関する回答が多い。

また、今回の対応で満足できることについては、1位:休校措置、2位:行政(神戸市広報)マスコミの報道スピードと量(※7)、3位:学校保育園休校時の対応、4位:小売店の通常営業、5位:行政(市レベル)の早期対応となっている。

※7 ここで2位に上がっている神戸市広報とは:一般広報ではなく行政から関係機関を通じて流される情報伝達を意味している。特に、学校や保育園、さらには、ひょうご防災Webからのお知らせなども含まれている。

不満足な点については1位:騒ぎすぎに思える報道、2位:マスクや消毒液の不足、3位:神戸市が発生源のような報道、4位:行政(国レベル)の対応、5位:知りたい情報・正確な情報の不足となっている。(図-5 マスク完売の様子)

Ⅳ. 神戸の「国内初!」事象から見る、課題と教訓

当時まとめた課題と教訓を紹介する。その後の対策で改善されたものもあるが、10年前と異なってSNSの普及など、さらに対策が難しいものも出てきている。現在の医科学を始め社会環境にあうよう解決策を講じる必要がある。

1ひとつひとつの言葉が難しい

健康危機管理という分野、しかも目に見えないウイルスという病原体から、一般市民にはなじみのない言葉が多い、また言葉から日本人がイメージするものとのギャップも大きい。例えば、「パンデミック」という言葉は、世界的大流行の意味であるが、日本語では「まん延期」という言葉になる、行動計画ではこの言葉が使用される。しかし実際には、「まん延」と使わずに「大流行」や単に「流行」と使われている。さらに、このパンデミックというギリシャ語を語源とする言葉は日本人になじみがないゆえに、「まん延」以上に怖いイメージを持つのである。

2何が正しい情報かわからない

特に病原性に関連しての議論がわからない。もともと行動計画は鳥由来の新型インフルエンザを想定したものであった。この病原性について、「高病原性」「低病原性」と使われていた。ところが、いつしか新聞報道などで「強毒性」「弱毒性」と使われた。さらには、「ウイルスの変異」ということが言われ、今は弱毒性だが、いつ変異して強毒性に変わるかわからないと言う。しかし、この言葉と致死率とは一致していない。死に至るかどうかは、衛生状況、栄養状態、医療環境など様々な条件が関係するからである。

3健康被害と国の対応策のギャップ、判断は地方自治体に

当初メキシコの状況が伝えられた際には、多くの方が亡くなっていることなどから、鳥由来の新型インフルエンザを想像させるものであった。しかし、直ぐに多くの患者は軽症であることがわかり、アメリカなどでは自宅療養に切り替えた。また、空港閉鎖などもなく、国際経済交流機能は維持された。一方、水際で防ぐのは困難と言われたが、日本では水際を重視した。国の意図とは異なったかもしれないが、あのテレビで報道される水際での取り組みの印象は、鳥由来の行動計画そのものであった。そして、自宅療養などの切り替えの判断などは自治体現場にゆだねられた。

4市民からは理解しにくいフェーズと対応策

市民から見れば、もともと行動計画そのものがわかりにくい。特に国内早期発生期、拡大防止の時期などは発熱相談センターから発熱外来に行き、治療を受けることとなっているが、まん延期には一般医療機関での治療となる。市民にすれば、まん延期に診てもらえるのに、何故最初から診てもらえないのかがわからない。

5貴重な医療資源の扱い方の矛盾

今回の豚由来の新型インフルエンザは多くが軽症であった。季節性インフルエンザとほぼ同じと当初から言われていた。しかし、感染症法上は2類相当(季節性は5類)に位置づけられたため、疑い事例の段階から隔離措置がなされた。また、発熱外来などの維持のために、救急を止めてまで体制を取らざるを得なかった。軽症者を診るために、重症者を診るのをやめたのである。また、PCR検査(※8)についても、熱があると言うだけで検査を実施した事例も多く、結果として必要がなかったものも多い。一検体の検査費用は約3万円であることからも、多くの費用がかかっている。

※8 PCR検査とは:顕微鏡では見ることができないウイルスなど病原体の有無を調べる高度な機器による検査

6情報公開と個人情報保護のバランス(高校名公表か否か)

もともと感染症法では、感染防止のためには、情報の公開が必要とされている。 もちろん、人権への配慮から個人情報の取り扱いには注意を要することとなっている。過去の国の通達などからみても、集団の発生については、その場所の情報公開が必要とされている。しかし、個人に発生したレベルで、保健所の追跡調査が可能でコントロール可能なら、個人の特定に至る内容の公表は避けるべき主旨となっている。このことの基本を踏まえて、公益性とのバランス判断が必要であったが、単にマスコミと高校名の実名公表は必要かどうかと言った議論になっていた。

Ⅴ. おわりに

2009年の課題や教訓を踏まえて、新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行、行動計画や対策のガイドラインも整備され、地方自治体も危機管理の一環として取り組み、対策は進んでいると思う。しかし、自然災害時にも良く聞かれるように、「まさか自分がこのような目に・・」「予想していなかった・・」など教訓が生かされていないことも多い。2009年の事象が「たいしたことではなかったのに騒ぎすぎた。」との記憶が、今度は災いになることもある。危機管理の基本は「危機」を起こさない事前の予防や準備であることを忘れてはならない。「油断禁物」である。

【参考文献など】

・言葉の解説については、わかりやすく伝えるため、厚生労働省ホームページやWeb辞書などを参考に独自の解説とした。

・文書本文については、神戸市保健福祉局長時代に投稿した書籍などの原稿を元にしている。